| |

|

|

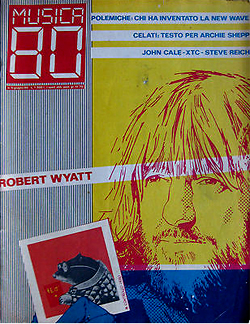

Wyatt a uso dei giovinetti - Musica 80 - N. 5 - Giugno 1980 Wyatt a uso dei giovinetti - Musica 80 - N. 5 - Giugno 1980

|

|

1. Tradurre Wyatt per i più giovani, ecco un buon «fioretto» per il mese mariano. Quel nome tra gli altri del catalogo Rough Trade potrebbe ingenerare degli equivoci. Un neorocker del suburbio londinese, con la chioma al sapor di colla e le mani lunghe acute, unghie laccate di metallo? O proprio lui (qualcuno pescherà il nome in fondo alla memoria), lui il «macchinista» che torna e, per ingraziarsi le folle, veste giubboni pesanti e striscia i capelli di violenza?

Wyatt è altro. Non potremmo giurare di averlo visto tra rue des Écoles e il Boulevard di Sebastopoli, un giorno di maggio di dodici anni fa; ma era a Ibiza certamente, in epoche non sospette, e a Cannes quando si vagheggiò una Libera Repubblica del Sole, altro modo di far «controcultura», e ad Amsterdam e a Londra ai tempi della luce in faccia a quattro giovani sulla pedana del Marquee (Pink Floyd). Quel che potrebbe bastare a taluni per dirlo: «un reduce». E a Canterbury, primi anni '60, lui stesso confessò certe feste di musica «proibita», sedute d'ascolto per gustar Coleman e i rhythmandbluesici, e metterli poi in pratica, e di adunate simili oggi non se ne fa più. Si cerchi di capire. Quello che noi definimmo, non senza azzardo, «un piccolo Duchamp del sessantotto britannico», quello suonava la batteria e cantava e suonava, ma non si sarebbe mai detto musicista e basta, mai trincerato dietro il diritto/dovere di fare intrattenimento. Quel nome rubato a Burroughs, The Soft Machine, e una celebre introduzione «patafisica», dunque Jarry, e un flirt giovanile con la «coda» di Picasso, e il Terry Riley sospeso tra le «note circolari» di Facelift, e il succo di Gil Evans maliziosamente spillato in fondo all'orecchio; piccoli segni che avvisavano di una elettrica curiosità, disponibili tutti, loro e gli altri di quella che fu la swingin' London, a uscir dalla pigrizia & comodità, a cercare, a dir problemi, a far cultura, dunque, dolce utopia cui va la nostra tenerezza d'oggi.

L'impegno l'impegno, ma in Wyatt, a trovarlo, devi munirti di arnesi insoliti, e lasciarti andare, e accettar la sorpresa; sopra tutto, una effervescente ironia che tramuta anche la più cupa delle meditazioni, l'affanno beckettiano di Signed Curtain («This is the first verse and this is the chorus. Or perhaps it's the bridge. And this is the second verse, second verse. It could be the last verse. It's probably the last one») che si tira su per i capelli, un «dischetto rosso» che placa subito il suo probabile marxismo per uno straordinario colloquio con Dio, «scusami perché sono ubriaco», la batteria con la bocca di Las Vegas Tango, i rumori rumori rumori di Moon In June, la Macchina Morbida che diventa Molle, mole, talpa, la canzone d'amor (Caroline!) che si ama o si spregia o infine che? Il gioco rimanda alla vita, il gioco è la vita; al pari del Dingo Allen, suo vecchio compagno d'armi, Wyatt fa spettacolo coi desideri e con gli affanni, usando il rock come fatidica chiave per «cifrare» la vita di ogni giorno, con quanta piccola terapeutica «magia».

Suonava la batteria, quel tale, e da buon «fornaio» di Canterbury sapeva le dosi di zucchero per tramutare in dolce lo stile degli amati maestri black. Ricami in punta di bacchetta, mano leggera leggerissima, il metallo dei piatti più che la pelle tesa dei tamburi; di quel suo stile «liquido» son debitori una intera generazione, i Chris Cutler e Laurie Allan e Pip Pyle consegnati alla storia rock. Quando non poté più battere, ritrovò gusto nel canto: e anche lì, un singolare, personalissimo stile, una «voce qualunque» che t'arruffava i sentimenti, un soffio stillante capriccio, e malinconia, e mistero, e per quella ricchezza, forse, suonava fragile, sul punto sempre d'incrinarsi, e ti veniva di accompagnarlo, con affetto e speranza.

Ricordo una sera a Parigi, maggio del 1975, un teatro di stucchi e frivolezze sui Campi Elisi. Wyatt provava a farsi crescere una seconda pelle; qualche mese prima, a Londra, al Drury Lane, aveva fatto la sua discreta rentrée, cantando suonando per la prima volta dopo il fatidico incidente. Fu bello rivederlo in forma: un applauso scrosciante quando entrò, imbarazzato, su sedia a rotelle, su un palcoscenico addobbato come un salotto, paralumi e sedie di paglia; poi ritrovare quella voce che non smetteva d'essere intrigante, di interrogare maliziosamente la vita, in cerca di pathos per contraddirlo subito, con uno scoppio di risa. Ultimi giorni di Canterbury; decidemmo quella sera di conservare un ritaglio d'amore per il musicista comunque fossero poi andate le cose, qualunque sorte potesse toccare ai «surrealpasticcieri» pronipoti di Chaucer.

2. Scene dalla vita dell'artista.

Un giorno del 1966, al Dreamland di Margate, a un «concorso per voci nuove» organizzato da Radio Caroline. Richard Coughlan si rifiuta di prender posto alla batteria e i Machine, in quattro, affidano le loro chances a un determinatissimo Wyatt. Le sue parole & musica cucinano un aggressivo menù: I Put A Spell On You , Sunny, Papa's Got A Brand New Bag. Vincono.

Al Technicolor Dream, aprile del 1967, la grande festa della psichedelia londinese. I Machine sono la grande attrazione. In un vortice di luci/profumo di canapa, i quattro si dispongono sul palco: Wyatt, capelli lunghissimi, dietro la batteria; Ratledge, alto e sinistro, all'organo elettrico; Ayers, belletto sulle guance, cappello da cowboy sormontato da due alette metalliche, al microfono; Allen con chitarra, volto «patafisico» e casco da minatore, con luce accesa.

Il Dottar Faustroll in persona si scomoda per Wyatt, Ratledge e Ayers, «piccoli figli Ubu». A loro va l'Ordre de la Grande Gidouille, massima onorificenza patafisica, ottima insegna inutile che non toccherà ad alcun altra «stella» della musica rock. È il 1969, buon auspicio per gli anni migliori della Macchina. Una festa a Maida Vale, il primo di giugno 1973. Wyatt, ubriaco, si lascia andare da un balcone procurandosi fratture in tutto il corpo. Resta paralizzato, costretto a una sedia a rotelle.

All'ospedale di Stoke Mandeville, per sei mesi, un buen retiro assai meno confortevole di quello dylaniano a Big Pink. Wyatt rinuncia a rifondare i Matching Mole, com'era nelle intenzioni, e si organizza da solo. Scrive Rock Bottom.

1976. I fans che già han trasalito per quel singolare revival (I'm A Believer!) non hanno più notizie. Una rivistina londinese, Liquorice, rintraccia l'artista e gli fa esplicita richiesta di un articolo. Wyatt invia un «optimistic diary» dove scrupolosamente passa sotto silenzio la musica: parla di Amnesty International, della Real Società per la Difesa degli Uccelli, delle tribù Seminole in America, dell'aumento del Prodotto Nazionale Lordo della Cecoslovacchia.

3. Non sapresti dire se l'umiltà del nuovo Wyatt discenda da una qual virtù musiliana del personaggio, sfuggita a indagini passate, o sia conseguenza di quel mai risolto conflitto di cui dice Gloria Gloom, «se più importante far musica o combattere per la rivoluzione socialista». Comunque sia, l'artista degli Ottanta rinuncia a ogni ambizione/progetto in tema di «nuova architettura musicale» e riscopre il piacere di fare intrattenimento, col gusto curioso, peraltro, che il carattere gli impone. D'ora innanzi, saranno tante I'm A Believer della nostalgia e della tenerezza, primitivo alfabeto della comunicazione musicale, o «canzoni popolari», condite appena di malizia, per illustrare il comunismo che l'artista serba gelosamente; il tutto nella forma semplice del 45 giri, ché i tempi del «lungo respiro» sono terminati forse con Ruth e Richard. Wyatt ha già in mente una collana: Guantanamera, il canto indio di Pete Seeger che furoreggiò nei primi '60, Stalin Wasn't Stallin', una vecchia ballata del Golden Gate Jubilee Quartet, Strange Fruit, un «jazz caldo» della Billie Holiday, addirittura At Last I Am Free, recentissimo frutto della vendemmia disco, a firma degli Chic. Li pubblicherà col tempo, riunendoli magari in un Paper Bag, alla maniera del metallico box di Johnny Lydon. Nei ritagli di tempo, un occhio anche al catalogo Rough Trade, accudendo a qualcuno di quei new rockers; sta per uscire l'album d'esordio degli Scritti Politti, di cui Wyatt è oggi produttore.

(Immaginiamo una serena maturità per l'artista - la casa di Twickenham ben ordinata, l'arredo discreto, le tinte tenui, come in certe tempere dell'amico Peter Schmidt. Un grande quaderno, sullo scrittoio, conterrà la musica; fogli e fogli di vecchie canzoni, riportate con grafia semplice, linda, i Drifters dei diciott'anni, Redding e Sam & Dave, un Manfred Mann ricordato a fatica, Feelin' Reelin Squeelin' e altre melodie «aliene». Solfeggio e canto, tutte le mattine, a un vecchio pianoforte verticale. «Jogging spirituale», è possibile?, per impazzire con garbo, che è forse quello che i tempi richiedono).

Riccardo Bertoncelli |