| |

|

|

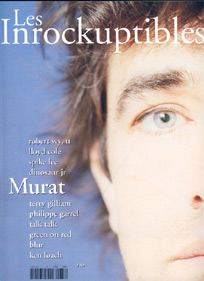

Chevalier

de la Grande Gidouille - Les inrockuptibles N° 31 -

octobre 1991 Chevalier

de la Grande Gidouille - Les inrockuptibles N° 31 -

octobre 1991

CHEVALIER DE LA GRANDE GIDOUILLE

| |

C'est dans les sixties que Robert Wyatt et

sa Soft Machine jettent une pleine brassée

d'humour dans une époque dévolue à

la révolte. La décennie suivante voit

le batteur devenir chanteur. Il mènera dès

lors une carrière solo paresseuse - lorgnant

à la dérobée sur le mythe et

coupée de tout enracinement temporel. Avec

les années 80 et derrière un engagement

politique exemplaire se dessine un esprit plus subtil

que dogmatique. A l'heure où paraît

son nouvel album, celui qu'on prenait pour un vieux

baba prosélyte se révèle être

un véritable citoyen du monde chez qui morale

rime avec dignité et respect avec humanisme.

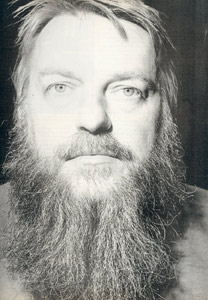

Interview Bates & JD Beauvallet

Photo Renaud Monfourny

|

|

|

|

Ma mémoire commence déjà

à me jouer des tours et j'ai tendance à

inventer des excuses valables pour tout ce que j'ai fait

dans ma vie. Mais il me semble que si j'ai délaissé

la musique à certaines périodes, c'est simplement

parce que je trouvais d'autres centres d'intérêt.

En particulier, j'ai ressenti ce besoin de culture qu'ont

habituellement les jeunes lorsqu'ils vont à l'université.

Mais, ayant quitté l'école à 16 ans

et sans qualifications, j'ai été obligé

de gagner ma vie en entrant directement dans le monde

du travail: je n'avais tout simplement pas lu assez de

livres par rapport à mes envies. J'ai voulu m'éduquer

un peu plus. Il faut ajouter que je me suis également

éloigné du rock-business parce qu'il était

devenu presque impossible de communiquer avec les maisons

de disques vers la fin des seventies. . .

UN VISITEUR DE LA MUSIQUE

C'est Geoff Travis, de Rough Trade, qui m'a fait changer

d'avis. Il m'a dit "Pourquoi ne pas refaire un disque

au lieu de bouquiner, vieux tromblon ?" J'ai accepté,

d'autant qu'à l'époque j'avais besoin d'un

job, je ne pouvais pas vivre de l'air du temps ou manger

mes bouquins (rires). . . Il y aurait eu beaucoup

de métiers que j'aurais aimé exercer, mais

j'arrivais trop tard, ou je n'étais pas assez qualifié,

ou encore ce travail n'existait tout bonnement pas. Par

exemple, j'aurais aimé m'asseoir et écouter

des disques toute la journée, mais on ne m'a jamais

offert un tel boulot (rires). . . Et puis, il faut

reconnaitre qu'il n'est pas inscrit dans mes gènes

que je sois musicien, je n'ai jamais été

persuadé de l'être; c'est juste l'opportunité

qui s'est présentée à moi lorsque

j'ai quitté l'école. A cette époque,

il n'était pas envisageable pour un jeune Anglais

de vivre les sixties sans être dans un grand groupe

(rires). . . C'est vrai, j'ai toujours été

un visiteur de la musique, je n'ai jamais vécu

dedans.

D'où venait votre difficulté à

communiquer avec les maisons de disques dans les seventies

?

En Angleterre, il existe un problème spécifique:

tu es considéré comme illégitime,

tu n'existes pas, tant que tu n'as pas fait un hit. Et

j'avais du mal à fonctionner selon ce schéma.

J'ai essayé de faire un disque pop, c'est très

difficile. D'ailleurs, j'admire sincèrement ceux

qui font des disques très pop et très commerciaux.

Moi, je ne pouvais pas.

Vous étiez sur un jeune label Virgin, dirigé

par des gens de votre âge. . .

Mais, croyez-moi, le contrat de Virgin était exactement

le même que celui des autres compagnies. La seule

différence, c'est qu'à l'époque Richard

Branson avait les cheveux longs. Et c'était probablement

une perruque (rires). . .

Plus tard, vous avez fait Top of The Pops, vous avez

eu des hit-singles avec l'm a believer ou Shipbuilding.

. .

Humm... C'était des singles, c'est sûr (rires)...

Après ça, j'ai surtout eu plus de respect

pour les chanteurs pop professionnels qui réussissent

à mener une carrière, il faut se montrer

intelligent. Le mot français pour "single",

c'est "simple", n'est-ce pas ? Eh bien, ce n'est

pas le mot approprié (rires). . . C'est

très compliqué de faire un single. Je ne

pouvais d'ailleurs pas en écrire. C'est pourquoi

on avait choisi cette chanson des Monkees, et Shipbuilding

n'était pas non plus mon idée, elle venait

de Clive Langer et d'Evis Costello qui m'ont fait parvenir

une cassette et demandé d'essayer . . .

Comment vous sentiez-vous, soudainement accepté

par l'industrie musicale ?

Je n'y ai jamais prêté attention, jamais.

Je suis un peu comme ces bombardiers qui larguent leurs

bombes dans l'indifférence, sans se préoccuper

des points de chute et des victimes. . . Je fais des disques

sans penser aux conséquences. Et puis, j'étais

trop âgé et ce succès a été

trop bref pour qu'il affecte ma vie. Ce n'était

pas comme si ça m'était arrivé quand

j'étais adolescent. Moi, je travaillais depuis

des années, j'ai ressenti ce succès comme

des vacances d'été dans un pays exotique

(sourire). . . Et je n'aurais pas voulu qu'elles

durent plus longtemps. Ce qui m'a alarmé, c'est

que plus tu deviens populaire, plus tu as de contraintes.

Pour la première fois, des gens me disaient de

ne pas mettre tel solo de guitare de Fred Frith ou de

changer un début, une fin. D'un coup, on me désignait

ce qui était requis pour répondre à

un langage spécifique. On pense qu'être reconnu

donne plus de liberté, alors qu'on en a de moins

en moins, comme à l'école.

Ça vous a posé des problèmes de

conscience de gagner votre vie comme musicien ?

Non, au contraire (rires). . . J'ai été

fier de vivre de la musique dès que j'ai quitté

l'école. Mon prof de maths me disait toujours que

si je n'avais pas de bons résultats scolaires,

je n'aurais jamais de boulot et que je reviendrais le

voir pour lui demander de l'aide. Je suis très

fier de ne l'avoir jamais fait (sourire). . .

Faire des disques, est-ce un travail, un plaisir ou

les deux ?

Eh bien (silence). . . C'est difficile à

dire. L'idée n'est pas un plaisir, non. La phase

des idées me plonge dans une inertie complète.

Je n'arrive à rien de bien tant que je n'accepte

pas complètement ce que je suis en train de faire.

Il y a des gens qui peuvent accomplir leur travail même

s'il ne les intéresse pas, car ils ont une technique,

un tour de main professionnel. Je ne peux pas. Lorsque

je ne travaille pas, je suis heureux de ne rien faire.

C'est un sentiment comparable à celui d'une femme

sur la maternité. L'idée d'avoir un bébé

est terrible: "Non, je ne peux pas repasser par ces

épreuves encore une fois !" Mais, bien sûr,

dès le début de la grossesse, le système

hormonal reprend le dessus et cette femme fait en sorte

que tout aille bien. Pour moi, l'effort, c'est de commencer

; ensuite, ça doit être agréable sinon

je ne peux rien faire. Ça signifie peut-être

que je ne suis pas naturellement musicien. Je ne me réveille

pas avec des mélodies plein la tête et l'envie

d'écrire, comme certains.

Les choses ne viennent-elles jamais seules ?

Ça devrait, mais la vie est trop courte pour attendre

gentiment que les choses arrivent d'elles-mêmes

(rires). . . Mais j'ai installé un piano

et une batterie dans mon bureau pour m'encourager. Je

ne peux pas bouger sans qu'ils viennent se rappeler à

moi. Pourtant, je n'y touche pas tous les jours, car j'ai

d'autres centres d'intérêt. La musique m'intéresse

aussi en tant que consommateur, j'adore écouter

les disques des autres. C'est comme vivre au bord d'une

jolie rivière que tu vois sans arrêt: parfois,

tu plonges pour prendre un bain; d'autres fois, tu préfères

la regarder depuis la rive avec ta vision périphérique.

. . Quand je me mets au boulot, je travaille plutôt

durement et vite, en fait. Mon problème, c'est

que mon esprit change et s'ajuste tous les jours. C'est

épuisant, car un disque existera pour toujours

sur la foi de la décision d'un moment précis,

c'est une sacrée responsabilité. . .

Est-ce à dire que vous craignez la pérennité

d'un disque ?

Lorsque j'ai commencé à enregistrer pour

Rough Trade, je travaillais sur les chansons des autres,

je considérais ça comme un travail à

court terme, je n'attendais rien du futur, pas même

que ces singles soient compilés, comme ça

a été fait. Je faisais des chansons courtes

et pour l'instant présent. Mais d'habitude, je

pense à la postérité, uniquement

parce que ce qu'on a fait par le passé nous hante,

"Pourquoi ai-je donc fait cela ?" (Sourire).

. . Pour la paix de mon esprit, je veux donc m'assurer

que ce que je fais ne me rendra pas nerveux dans le futur.

C'est peut-être pour ça que vos disques

semblent intemporels.

Je comprends ce que vous voulez dire. . . Je n'essaie

pas délibérément de ne pas faire

de disques datés, mais c'est vrai que mon processus

de travail s'étale dans le temps. J'ai parfois

une idée qui met des années et des années

à se concrétiser, elle ne peut donc pas

être marquée par le vent du moment, non.

. .

De même, vous avez toujours

recherché la simplicité, l'épure,

contrairement à la plupart des musiciens des années

70.

Il est suffisamment difficile de clarifier son esprit,

de ne garder que l'important dans un morceau pour qu'il

faille en plus y ajouter des enluminures, des décorations

futiles qui éloignent du point originel. Donc,

j'aime ne garder que les bases, l'air, les paroles. .

. Je n'ai pas de théorie préméditée

qui me limiterait, c'est juste mon mode de fonctionnement.

C'est comme dans le jazz, j'aime l'idée qu'il y

ait cinq instruments dans un quintet, point. Même

si mes disques, ne s'y rattachent pas dans ce sens parce

qu'ils ont plus de texture, j'aime cet aspect direct du

jazz. C'est pour cela que je suis frustré lorsque

je juge mes disques, j'y trouve toujours quelque chose

à changer. Mais je n'en discute qu'avec moi-même,

il y a assez de points sur lesquels polémiquer

sans y mêler d'autres personnes (sourire).

. .

Que reprocheriez-vous à un disque comme Rock

bottom ?

(Silence). . . Je crois que j'ai été

chanceux avec celui-là. Il est venu à une

période où j'ai eu beaucoup de temps pour

y réfléchir, j'ai eu la chance de pouvoir

choisir les musiciens comme je le voulais et d'y travailler

de façon idéale: il faut se sentir bien

avec les gens, ne pas avoir besoin de parler de la musique.

Le travail du compositeur est d'expliquer clairement ce

qu'il veut, ensuite c'est facile à partir du moment

où on a établi une bonne relation avec les

musiciens. Je n'aime pas l'idée d'employer des

musiciens de sessions. Pour moi, un disque, c'est aussi

de la compagnie. Quand tu fais un disque, ou que tu en

écoutes un, tu invites des gens dans ta propre

chambre.

J'ÉTAIS LE BUVEUR

Revenons au passé. On a fait tout un plat de

l'école musicale de Canterbury, qu'en est-il exactement

?

Je ne pourrais pas vous renseigner personnellement (rires).

. . Je ne me souviens pas d'un mouvement particulier.

J'étais à l'école là-bas,

je m'y suis marié et y ai vécu. L'école

où je suis allé n'avait rien de spécial,

il n'y avait pas d'intérêt particulier pour

l'art, et je m'y ennuyais car je n'étais pas très

bon élève. Je ressentais donc une pression

et, d'année en année, je perdais prise.

Etes-vous d'une famille où le succès

scolaire était important ?

Mes parents n'étaient pas particulièrement

vieux jeu mais estimaient que je devais être bon

dans une matière, or il n'y en avait aucune où

j'excellais. . . Pas même la musique. Quand on a

14 ans, chanter La Truite de Schubert n'est pas

particulièrement excitant, la cour de récréation

est plus intéressante (sourire). . . J'écoutais

beaucoup de musique car mon père était pianiste,

c'est lui qui m'a initié au jazz, et c'est devenu

ma raison d'être. Non, pour être honnête,

en relisant mes carnets, je m'aperçois que mon

principal intérêt à cette époque,

c'était les filles. J'en parlais beaucoup dans

mon journal. Ce journal devait être un moyen de

réussir quelque chose par moi-même car je

me sentais un peu perdu. L'école, c'était

comme un entraînement pour quelque chose qui n'était

jamais défini, je ne comprenais pas ce qu'on attendait

de moi ; ce journal, lui, était concret. Je n'avais

aucune idée de ce que je voulais faire plus tard.

Si la scène beat n'était pas apparue au

milieu des sixties et que je ne me sois pas mis à

la batterie, je me demande vraiment ce que j'aurais fait.

Votre jeunesse a-t-elle été marquée

par le sentiment spécial de l'après-guerre

?

C'est possible, je me souviens du rationnement alimentaire

qu'on subissait, et c'est peut-être pour cela que

je suis devenu végétarien car la viande

était rare et étrange (rires). .

. Mes parents ont certainement plus souffert de l'après-guerre

; pour eux, c'était une fausse aube. Ils ne voulaient

plus de guerre, et ça a recommencé immédiatement

(rires). . . D'un autre côté, ils

sentaient que le peuple était respecté pour

la première fois de l'histoire, parce qu'il s'était

battu pour la patrie et qu'on lui reconnaissait donc un

droit à la santé et à l'éducation.

Mes parents étaient assez cultivés mais

ils n'avaient pas beaucoup d'argent, ils vivaient donc,

économiquement parlant, comme la classe ouvrière.

Aviez-vous un sentiment de frustration à vivre

dans une petite ville ?

Il ne faut pas exagérer. J'avais de très

bons amis, comme Hugh Hopper, qui étaient musiciens.

Mais pour se stimuler, on essayait d'économiser

de l'argent pour passer le week-end à Londres,

à dormir par terre chez l'un ou chez l'autre. On

avait trouvé un café dont le juke-box était

plein de disques de Thelonius Monk, ça nous paraissait

incroyable, on trouvait cela vraiment cool. J'avais une

paire de lunettes très noires, comme Ray Charles,

j'avais donc du mal à voir quoi que ce soit de

Londres, mais je me disais qu'en les retirant, je ne pourrais

plus trouver de petites copines cool (rires)...

D'où est née l'idée de faire un

groupe ?

Je crois que l'idée concrète vient de Hugh

Hopper plus que de tout autre. Sans lui, nous serions

restés des lycéens qui s'amusent. C'est

lui qui a pris tous les contacts pour jouer, on répétait

chez lui. Ses pauvres parents. . . Ils étaient

si gentils. Ils avaient une toute petite maison et on

s'installait juste derrière la porte d'entrée.

Personne ne pouvait entrer sans se prendre les pieds dans

la batterie. Et nous, on improvisait, on essayait de jouer

des morceaux de Cecil Taylor ou de Ray Charles. Les parents

de Hugh ne disaient jamais rien sur notre musique, c'est

dire combien ils étaient gentils (rires).

. . Grâce à Hugh, nous avons eu une réputation

de groupe local, mais nous, nous voulions partir à

Londres. S'il y a eu une scène à Canterbury,

c'est vraiment quand les Wild Flowers (premier groupe

de Wyatt, avant Soft Machine) sont devenus Caravan,

eux étaient des gens de Canterbury.

Fin 68, on voit la première photo de quatre

jeunes garçons, Kevin Ayers, Mike Ratledge, Daevid

Allen et vous. C'est le groupe Soft Machine.

Il s'est donc monté autour de ceux qui avaient

quitté Canterbury pour Londres. Lorsqu'on quitte

une petite ville pour une grande, on ne connaît

personne et on reste donc en contact avec ceux qu'on connaissait

avant. Je ne me souviens vraiment plus comment cela a

commencé. Je sais que Daevid Allen, qui était

australien, plus vieux et plus expérimenté,

a été très stimulant. Il préférait

Paris, où il s'était marié et vivait

sur une péniche amarrée au quai d'Orsay.

Il avait des amis musiciens de jazz ou poètes,

comme Brion Gysin. Moi, mes influences venaient du jazz,

mais lui, avec ses amis plus dans le vent, nous a donné

beaucoup d'idées, pour les light-shows par exemple,

ou pour les drogues et compagnie. Les drogues ne m'ont

pas du tout influencé, mais Daevid certainement.

Qui a choisi le nom de groupe, évidemment tiré

du livre de Burroughs ?

Je ne m'en souviens vraiment plus. . . L'un d'entre nous,

mais probablement pas moi (rires). . . Daevid avait

en tout cas assisté à des lectures de Burroughs

à Paris. Et il prenait pas mal de drogues.

On pourrait se demander, à

ce point de l'entretien, si ce qui vous a motivé

pour monter le groupe était le jazz, la drogue

ou les filles. . .

Je me le demande aussi (rires). . . Certainement pas la

drogue en ce qui me concerne, elle me rendait nerveux.

Moi, j'étais le buveur. On peut boire comme un

idiot sans être poursuivi par la police. Déjà

à l'époque, je me tenais à l'écart

de la drogue à cause de cela. En tout cas, je ne

me souviens plus de ce qui nous a poussés à

monter le groupe. Nous étions un peu les gars de

la campagne qui montent à la ville et qui doivent

apprendre plus vite, c'est vrai. Il faut ajouter que ce

qui m'intéressait le plus, c'était de devenir

batteur, apprendre à mieux jouer, réussir

à en vivre.

Sur les vieilles photos, vous avez pourtant l'air assez

intéressé par le look et le glamour de l'époque.

En fait, la maison de disques qui nous a signés

nous a dit "Règle numéro un: si vous

n'êtes pas capables d'écrire un hit, ayez

au moins des habits de scène, vous devez vous changer

pour jouer, avoir un costume." Ils nous ont donc

emmenés acheter des fringues. La seconde règle,

c'était d'avoir des coupes de cheveux. Ils payaient,

on s'exécutait. Cela faisait partie de la routine

lorsqu'on signe un contrat. Ils essaient de vous rendre

présentables. Ça, comme le fait de venir

à Londres, c'était pour échapper

à l'ennui, chercher l'aventure.

Pour des gens qui cherchent à fuir l'ennui,

était-ce un accomplissement d'être dans ce

monde du show-biz, on vous a vus par exemple sur des photos

avec Hendrix. . .

C'est parce qu'il était signé par le même

management que nous. C'était agréable d'être

si près d'un musicien de cette qualité,

ça vous fait réfléchir, Quand même,

côtoyer un batteur aussi fantastique que Mitch Michell...

J'avais du mal à imaginer que le public aille les

voir eux, et viennent aussi nous voir. . . Ça nous

motivait pour bosser la musique, afin de ne pas passer

pour des idiots.

Vous avez accompagné Hendrix en tournée

aux USA, vous sentiez-vous proche du rock'n'roll circus

?

Lui-même ne se sentait pas dedans. Quand je disais

que la maison de disques nous imposait de beaux vêtements,

que les managements organisaient des fêtes, ça

c'est le rock'nroll circus et sa routine: ils vous présentent

sous un certain angle. Mais on peut très bien prendre

tout ça avec détachement. On est heureux

que le public nous demande, et flattés, on apprécie

les intentions, donc on marche avec Ia maison de disques;

mais sans pour autant être enfermés dans

son système. Habituellement, les gens de la qualité

d'Hendrix sont des jazzmen, et donc, être dans la

même pièce que lui, sur la même tournée,

était très stimulant.

Que trouviez-vous de plus chez les jazzmen, comme Ornette

Coleman, que chez les Beatles ou les Stones par exemple

?

Je ne sais pas. Nous n'avons jamais pensé jouer

du rock. Probablement du fait que notre musique n'entrait

pas dans un format déjà existant, nous nous

sentions plus près de gens comme Coleman qui avait

en quelque sorte inventé une musique, même

s'il était très modeste et sympathique.

On ne savait pas comment jouer de la pop. . . Du jazz,

nous avions pris le plaisir physique de jouer de notre

instrument et de le travailler. La pop n'offrait pas assez

d'espace ouvert à l'improvisation. D'autant que,

quand tu fais un hit, tu dois toujours le jouer de la

même façon et il n'était pas question

que nous jouions un morceau deux fois pareil.

Etiez-vous attirés par l'idée d'avant-garde

dont on gratifiait Soft Machine ?

Je ne peux pas parler au nom des autres, mais pour ce

qui me concerne, le mot avant-garde me paraît un

qualificatif rétrospectif. Comment dire que quelque

chose est avant-garde au moment où il a lieu ?

Contrairement à tous les groupes de l'époque,

plus ou moins psychédéliques, Soft Machine

improvisait sur de vraies pop-songs. . .

Ça me paraît être une définition

juste. Probablement parce qu'à cette époque,

on était des buveurs et pas des fumeurs (rires).

. . La bière au lieu du haschich, ça nous

a éloignés du psychédélisme.

Par contre, notre public devenait de plus en plus snob,

et ça a influencé ce que j'ai fait par la

suite. S'il y avait quelque chose que je n'appréciais

pas dans la musique classique moderne qu'écoutait

mon père, c'était bien cette atmosphère

snobinarde. Et je ne voulais pas la voir réapparaître

dans le rock. Ce qui est bien dans le rock, c'est son

côté démocratique, tout le monde peut

en faire, tout le monde peut en écouter. Un constat

presque politique s'impose: le rock est une musique à

laquelle n'importe qui peut prendre part. Je n'aimais

pas l'idée d'une musique rock élitiste,

ce n'est pas avant-garde du tout; au contraire, c'est

un concept très démodé. En même

temps, je crois avoir été un peu dur envers

le public, j'ai rencontré depuis des gens qui aimaient

notre musique très simplement et qui étaient

très gentils. J'avais été trop dur

envers ces pauvres diables que je n'avais jamais rencontrés

(sourire). . . Il faut dire qu'il fait noir lorsqu'on

joue, on ne peut pas voir les gens (rires). . .

Ils étaient peut-être charmés par

quelque chose dont vous jouiez depuis vos débuts

: la pataphysique. Votre tout premier slogan publicitaire

était "Nourririez-vous votre fille à

la Machine Molle ?"

Cet intérêt est venu du premier signe de

sympathie que nous ayons reçu : un boulot dans

le sud de la France. Et le Sud, en été,

c'est Paris (rires). . . Qu'est-ce que je raconte,

c'est venu bien avant, lorsqu'on nous a demandé

de faire la musique pour une pièce d' Alfred Jarry

au festival d'Edimbourg. Nous nous sommes donc intéressés

au propos de la pièce et on a trouvé ça

magnifique, même dans la traduction anglaise. C'était

la première fois qu'on nous laissait être

nous-mêmes, au lieu d'être calibrés

et dirigés par le management. Nous nous sommes

reconnus dans cette attitude, on avait trouvé le

moyen d'être en confiance pour jouer sans nous soucier

d'une étiquette à coller sur notre musique.

Comment vous êtes-vous reconnus dans la pataphysique

?

Dans mon esprit, c'érait une extension de ce que

mon père m'avait dit, plein d'admiration, des dadaïstes.

II était incroyablement enthousiaste sur la musique

de Satie et son attitude. Et puis, la pataphysique me

faisait rire. Dieu, laissez-moi réfléchir

(silence). . . Je suppose que j'étais déjà

un pataphysicien stalinien puisque j'adhérais à

la définition de la pataphysique que quiconque

me donnait et que ça devenait la définition

du jour. J'acceptais totalement l'autorité de quiconque

se disant pataphysicien pour ce qu'elle signifiait. Il

me semblait que personne ne savait ce qu'était

la pataphysique et qu'on pouvait l'inventer à l'intérieur

de ce non-dit.

Voulez-vous dire que ce n'était qu'une marque

?

Non. Simplement, on se sentait à l'aise avec l'attitude,

les idées et l'imagerie que nous avons découvertes.

Et puisque notre préoccupation principale était

l'écriture musicale, je ne crois pas que nous puissions

donc détenir quelque autorité que ce soit

sur ce sujet. Il faudrait demander à des gens plus

qualifiés. A ceux qui nous ont donné un

certificat, par exemple. Il est possible qu'ils aient

eu des raisons complètement ironiques pour décréter

que nous étions un groupe pataphysicien. Et je

les en remercie. Mais personne n'a jamais pu expliquer

le pourquoi, et on ne va certainement pas le faire maintenant

(rires). . .

Comment avez-vous reçu l'ordre

de la Grande Gidouille, le diplôme du Collège

de pataphysique ?

Tout ce que je sais, on nous l'a dit après, c'est

qu'un très vieux et très important pataphysicien

qui ne pouvait plus marcher, a été amené

à un de nos concerts. On lui avait décrit

notre musique comme la plus ridicule imaginable et affirmé

que s'il avait besoin d'un orchestre officiel, nous étions

celui qu'il fallait (rires). . . II nous a écoutés

vingt minutes, "Oui, c'est bon", avant qu'on

ne Ie ramène chez lui aussi vite que possible.

C'est ainsi qu'il a décrété que nous

étions adéquats, nous et personne d'autre

(rires). . . Nous avions donc le droit officiel

d'ouvrir la parade officielle de pataphysique chaque fois

qu'elle était appelée à défiler.

Ça n'arrivait jamais (rires). . . Mais ça

nous a valu l'ordre de la Grande Gidouille.

Qui étaient ces gens du Collège de pataphysique,

des enseignants loufoques ?

Je ne sais vraiment pas. C'était des gens qui présentaient

bien, ils ne venaient pas à nous en disant "Hello,

je suis pataphysicien" mais en prononçant

quelque chose de très bizarre. C'est seulement

après coup qu'on réalisait que la phrase

n'avait pas de sens. "Ah oui, il doit être

du Collège de pataphysique" (rires).

. .

On trouvait une part d'absurdité et d'ironie

dans Soft Machine, alors que le groupe était pris

au sérieux. N'était-ce pas frustrant ?

Sur la fin, c'est certain, nous n'avions plus d'identité

collective. Les autres ne voyaient pas la même chose

que moi dans le groupe. J'étais plus touché

par l'absurdité comme élément libérateur

que les autres. . . C'est pour cela qu'après quelques

années, ils ont cherché quelqu'un de plus

sérieux. Moi, je pense que l'absurdité,

c'est très très sérieux.

Au vu de vos carrières solo, on se rend compte

qu'il n'y avait que vous et Kevin Ayers pour jouer sur

l'humour et la simplicité.

J'étais deux personnes. Le batteur, mais aussi

un chanteur. Et la direction dans laquelle j'allais en

tant que batteur était différente de celle

où le chanteur voulait aller. Tant que ma priorité

était la batterie, le contexte convenait. Mais

je développais de plus en plus de petits moments

de simplicité et de clarté contre le barrage

des effets compliqués: c'était le chanteur

qui grandissait en moi. Et il est venu à la surface

plus tard. . .

Le chanteur était-il frustré par le batteur

?

Pas vraiment. Il était comme un petit frère

attendant son tour. Je ne voulais pas vraiment devenir

chanteur. . . La batterie est un instrument atonal qui

produit des rythmes et une texture, une énergie

que j'appréciais dans le jazz. Mais en tant que

consommateur de musique, ce qui me hantait, c'était

de petits fragments de mélodie qui se stockaient

dans mon esprit et n'avaient pas l'opportunité

de se développer dans ce contexte. J'avais donc

besoin de trouver un contexte, c'est tout. Ensuite, ça

a été un processus lent. Mais, cette analyse

est faite a posteriori. De plus, je ne veux pas porter

de jugement sur les différences qui existaient

au sein du groupe: qui avait fait le bon choix, qui avait

fait le mauvais ? C'est trop embarrassant. Je peux juste

dire que j'étais de moins en moins à l'aise.

Vous êtes gêné parce que c'est vous

qui avez fait le bon choix, au regard de l'histoire de

la pop.

Je ne voyais pas de voie qui conduirait directement à

la joie et l'illumination. Et je ne voulais plus consacrer

ma vie à être dans une machine de plus en

plus efficace. Les autres me faisaient me sentir mal à

l'aise, pour une simple raison: la plupart du temps, j'étais

un imbécile bourré. C'était loin

d'être amusant, et même pénible, lorsqu'on

essayait de travailler avec moi, pas parce que j'étais

lourdingue, mais à cause de mon indiscipline (silence).

. . Sans fierté, je dirais que je les ai quittés,

mais il me semble que la vérité est que

je ne les aurais pas quittés s'ils m'avaient demandé

de rester. Ils recherchaient quelqu'un de plus professionnel,

j'étais considéré comme un amateur

fini: j'étais devenu de plus en plus embarrassant

pour eux. . .

Peut-être viviez-vous plus dans l'esprit post-soixante-huitard,

flower-power ?

J'étais dans un état d'esprit qui datait

d'avant cela. Flower-power, ça me fait penser à

des étudiants californiens, et je ne me trouvais

aucune affinité culturelle avec cette ambiance.

Si j'arrive à clarifier mes idées de l'intérieur,

je dirais que je me sentais plus redevable à l'esprit

dada et à la pataphysique. Je n'arrive pas à

replacer ma trajectoire personnelle dans un contexte social.

Je ne me sentais pas partie prenante du mouvement hippie

ou d'autre chose. J'étais avec des gens. . . Encore

une fois, il me fallait trouver un contexte différent

du groupe et c'était difficile car j'avais mis

beaucoup de mon identité dans Soft Machine et ça

ne collait plus. Je devais partir et recommencer autre

chose. C'était comme un divorce et j'avais peur

des problèmes matériels, il fallait que

je me débrouille seul pour trouver des contacts,

des billets d'avion, de l'argent pour des micros ou une

batterie. . .

Viviez-vous plus comme une pop-star ou comme un père

de famille ?

Laissez-moi réfléchir... Dans les sixties,

j'étais marié à Pamela et nous avons

eu un fils, mais à cause de la vie de groupe, des

voyages, j'étais un père et un mari inefficace,

comme un marin. . .

Voulez-vous dire que vous aviez une fille dans chaque

ville ?

Pas nécessairement. Simplement, je n'avais pas

le sens des responsabilités que requiert un enfant.

Tout le travail incombait à la maman. Ce n'est

pas exactement la réponse à la question,

mais j'essaie de me souvenir (silence). . . Je

me rappelle que j'ai cessé de voyager en taxi pour

reprendre le bus, si c'est ça la différence

entre une pop-star et un père de famille, alors

(rires). . .

REJOINDRE UN PARTI MOCHE ET HORRIBLE

Aviez-vous déjà des préoccupations

politiques ?

Je crois que j'en ai toujours eu, mais jusqu'à

la fin des sixties, je pensais que le monde entier les

partageait et qu'il n'était donc pas nécessaire

de les exprimer ou de se battre pour elles. C'est seulement

lorsqu'une espèce de néo-conservatisme démodé

a pointé son nez, plus tard, que j'ai décidé

de ne pas le cautionner par le silence. Je suis donc devenu

actif pour rester moi-même. Avant, il y avait un

consensus car la droite avait été discréditée

par la Seconde Guerre mondiale, qui était la crise

ultime de la droite en quelque sorte. Et là, d'un

coup, la droite avait survécu, et elle se portait

même très bien, merci pour elle (rires).

. . Mais, je n'attends pas des autres, des groupes de

rock, qu'ils aient des prises de position politiques.

Je sais que c'est suffisamment dur de faire les concerts,

de vivre sa vie. Je connais des gens très charmants

mais qui ne peuvent pas avoir de préoccupations

politiques, ils vivent, travaillent et essaient de faire

le bon choix lorsqu'une alternative se présente.

Je l'accepte tout à fait. Moi, j'ai été

de plus en plus stimulé par l'analyse politique.

N'aviez-vous pas d'ennemis dans les sixties, contrairement

aux étudiants de 68 ?

Je pensais que les ennemis avaient perdu (rires)...

Quant à 68...

En allant à Paris, ou en Allemagne, nous étions

plongés dans un drame que nous ne pouvions pas

comprendre. Et cependant, nos sympathies étaient

très claires: quand tu vois un gosse frappé

par un policier français, tu es du côté

de l'étudiant, d'un point de vue purement émotionnel.

Il me semblait indéniable que lorsqu'elle deviendrait

adulte, cette génération ne permettrait

plus que la police ait un tel comportement. Et puis, je

pensais qu'elle avait été traumatisée

par la Seconde Guerre mondiale que nous avions en quelque

sorte ratée. Notre incompréhension venait

donc d'une différence d'expériences. Je

n'ai découvert les ramifications internationales

du mouvement de 68 que plus tard. Je n'étais pas

au même point de réflexion politique que

les activistes de l'époque.

Votre conscience politique est-elle apparue grâce

à la lecture ?

Au départ, c'est venu de voir des policiers frapper

des étudiants (rires). . .

Et, plus tard. . . Quand tu es fan de jazz, les aristocrates

de ta famille culturelle sont noirs, donc d'origine africaine.

Je me sentais plus proche d'un jazzman noir que d'un Anglais

me disant d'être fidèle à ma race.

"Pour qui te prends-tu pour m'interdire d'écouter

Coltrane, merde, quand tu feras des disques aussi bons

que les siens, reviens me voir" (rires). .

.

Etiez-vous féru d'anglicité ou cela vous

énervait-il ?

Oui. Ce qui m'énerve avec l'anglicité, c'est

son double langage. Qui se résume dans cette phrase:

nous sommes si modestes, c'est ce qui nous rend meilleurs

que le reste du monde. Et que pensent les autres des Anglais

? Que ce sont des gens charmants, polis; d'accord, ils

ont bien essayé de conquérir le monde, mais

ce n'est rien. C'est cette image de gentils gars qui jouent

au cricket qui serait celle du peuple le plus impérialiste

et le plus mégalomane de toute l'histoire ? Impossible

de songer à cela et de rester sain d'esprit. Peut-être

que grâce à mon père - les compositeurs

qu'il écoutait étaient russes, français,

américains - ou la peinture que j'aimais - qui

était influencée par la sculpture africaine

ou par les estampes japonaises -, grâce à

tout cela, donc, j'ai pris conscience qu'il y avait de

l'inventivité et de la stimulation dans le monde

entier.

Est-ce ce qui vous a poussé

à écouter des radios du monde en ondes courtes

?

Ça, c'était plutôt dans les seventies,

pour avoir plusieurs éclairages sur ies événements

et la vie. Car l'un des aspects de cet étrange

narcissisme anglais, c'est qu'il était soi-disant

suffisant d'écouter la BBC, puisque contrairement

à la radio russe, elle donnait tous les points

de vue, passait toutes sortes de musiques, etc. Mais lorsqu'on

prétend qu'il n'y a pas lavage de cerveau, c'est

en fait là qu'il y en a. C'est pour ça que

je recherchais des points de vue extérieurs, en

particulier de personnes dont on me disait qu'elles étaient

le diable. Vous, Anglais, me dites qui est l'ennemi et

que notre Premier ministre et son grand-père Shakespeare

sont Dieu; comme je ne suis pas d'accord, je ne suis donc

pas convaincu que ceux que vous me désignez comme

l'ennemi le soient. C'est une attitude dont les Américains

semblent avoir hérité, tout comme ils ont

hérité de notre langue. Certains les décrivent

comme ayant des besoins globaux mais une insularité

spirituelle. Ils ont donc comme image d'eux-mêmes

celle d'un petit village tranquille qui veut être

en paix avec les autres, alors qu'en fait, ils ennuient

tout le monde. Ils ne veulent pas prendre la responsabilité

de ce qu'ils ont fait par le passé.

C'est ce que vous avez un jour décrit comme

l'United State of Amnesia. . .

Oui. Il est difficile de croire quelqu'un qui va partout

dans le monde pour défendre les droits de l'homme

alors qu'il vient d'un pays dont l'existence même

est basée sur l'extermination des populations indigènes.

La bataille des Américains contre Ies Indiens était

plus vaste et plus réussie que ce que les Nazis

ont fait subir au peuple juif, par exemple. A l'évidence,

tous les habitants d'un continent ont été

exterminés ou sont lessivés, ce ne sont

plus que de tristes alcooliques parqués dans des

réserves. Pardon, je sais qu'il y a aussi un pourcentage

d'Indiens forts et actifs qui travaillent, mais quand

même, ils se sont fait entuber sur une échelle

difficile à imaginer. Je trouve donc qu'il faut

aux Américains une sacrée dose d'amnésie

pour prêcher au monde entier la bonne manière

de faire ou de prospérer après de telles

actions. Ils ont pris cette habitude de se voiler la face

et la conscience avec les Indiens, et puis le procédé

s'est répété. Quant à nous,

les Anglais. . . La principale chose que nous ayons appris

à nous cacher sur l'Empire, c'est bien que la fonction

primaire d'un empire est de sucer la richesse des victimes

pour enrichir celui qui ponctionne, alors qu'on présentait

ça comme une expansion de la civilisation chrétienne,

du commerce libre, de l'éducation. . . Ça

ne me dérangerait pas si on avait admis la réalité.

Il y avait eu des empires avant, ils disaient "Nous

sommes les plus forts et les plus grossiers et on veut

vaincre les autres pour se sentir mieux." Au moins,

c'est honnête, et c'est ce qui nous a manqué.

Est-ce pour être plus actif que vous avez rejoint

le Parti communiste anglais ?

J'ai mis du temps. Durant les seventies, j'ai voulu rejoindre

des gens d'une classe qui s'éduque en permanence.

Ma femme et moi étions sans cesse à la recherche

de livres, et il était plus stimulant d'être

dans un milieu où les livres circulent tout le

temps. Le Parti communiste semblait un bon vecteur, car

en Angleterre il n'a jamais eu ni la crédibilité

ni la taille de ceux de France ou d'Italie, pour d'évidentes

raisons historiques: chez vous, la résistance passait

par le communisme, ici, elle s'appelait Winston Churchill

(rires). . . Je sentais que j'étais prêt

pour rejoindre une organisation politique qui était

aussi impopulaire et incomprise que pouvait l'être

l'avant-garde dans le milieu artistique. Vous me demandiez

ce que je pensais de l'avant-garde, comment la définir.

Si elle a une valeur, c'est bien de voir de la beauté

là où les gens voient de l'horreur. Dada

nous a appris qu'il n'y a pas de choses horribles. Donc,

ça ne me posait pas de problème de rejoindre

un parti qu'on disait moche et horrible. j'avais assez

de confiance en moi pour rejoindre un groupe très

impopulaire parce que j'avais besoin d'une atmosphère

d'analyse, d'être au contact de gens qui lisaient

plus que moi.

Les communistes anglais sont-ils plutôt des intellectuels

que des ouvriers ?

Le président de ma section était plombier,

et il m'a fait énormément réfléchir.

Je l'aimais beaucoup, c'était un plombier très

éduqué et posé. L'idée que

les intellectuels puissent être coupés du

monde des travailleurs ne m'a donc jamais effleuré.

Etre communiste en Angleterre m'a apporté un énorme

courage. Dans le monde du rock ou des arts, les gens considérés

comme dangereux sont finalement assez bien traités.

On t'adore même quand tu es un rocker dangereux,

donc c'est que tu ne l'es pas vraiment. Par contre, si

tu es communiste ici, on te descend en flèche et

on te marginalise, on te traite comme une merde. En un

sens, le vrai courage est là et pas chez les rockers

rebelles qui jouent juste un rôle. Dans ma section,

j'ai rencontré des gens vraiment courageux qui

ne seront jamais connus ni millionnaires. . .

Et pourquoi avez-vous quitté le parti ?

C'est comme la question sur mon départ du groupe.

. . Est-il tombé ou l'a-t-on poussé ? (rires).

. . je suis parti parce qu'il me semblait ne pas retrouver

ce courage des gens de la base parmi les dirigeants. Ils

paraissaient uniquement préoccupés par les

attaques incessantes de la presse et déterminés

à ne garder du communisme que le nom. Pour cela,

ils devenaient plus amicaux envers nos ennemis à

une époque où ça ne m'impressionnait

plus du tout.

Ils devenaient professionnels ?

Oui. Ma femme a toujours été plutôt

anarchiste, et elle me disait "Bien sûr, Robert,

la merde finit toujours par remonter à la surface"

(rires). . . j'ai toujours été un

léniniste romantique. . .

Y avait-il des polémiques sur le fait d'être

plutôt léniniste ou trotskiste ?

On ne peut pas discuter avec un trotskiste (rires).

. . je n'ai jamais été hostile aux trotskistes,

simplement ils m'énervaient d'avoir parcouru la

moitié du chemin pour faire ensuite le mauvais

choix politique (rires). . .

Et vous, n'avez-vous jamais pensé avoir fait

le mauvais choix ?

La raison pour laquelle je n'ai jamais été

attiré par le trotskisme, c'est qu'il ne défend

que des théories. Il n'existe pas un seul pays

trotskiste, pas même une petite province italienne,

ce n'est pas une réalité. Les journaux trotskistes

m'ont parfois fait réfléchir, je possède

une histoire trotskiste de la Révolution russe

qui est merveilleuse, mais cette doctrine a une caractéristique

commune avec le christianisme qui me gêne beaucoup.

Celle qui consiste à dire que ses héros

ont été crucifiés. Donc, forcément,

le monde moderne ne peut rien reprocher aux trotskistes,

ils ont une espèce de virginité, de pureté

qui leur donne le droit de critiquer n'importe quoi dans

le monde.

Justement, ce caractère utopique ne vous a-t-il

jamais attiré ?

Vous soulevez un point important. . . Pourquoi ai-je

choisi le Parti communiste ? Cette décision me

paraît toujours évasive et inconsciente.

Les conservateurs attaquent tout le monde en bloc sans

différencier les trotskistes des autres, ils attaquent

en bloc ceux qui se réclament des idées

de gauche. Leurs campagnes de haine sont basées

sur une critique des pays communistes. Les trotskistes

sont assez heureux de s'associer à ces attaques

contre l'URSS ou d'autres. Donc si la droite ne fait pas

de différence entre les courants du socialisme,

moi j'en vois. Et je n'ai pas ce côté artiste

utopique. Je répète que je ne suis pas certain

d'être d'abord artiste, d'être motivé

par l'aboutissement de satisfactions artistiques. Je dirais

modestement que je voulais me dissocier de la machine

à penser conservatrice, uniquement pour préserver

ma santé mentale. C'est presque psychologique,

je me sentais insulté et désorienté

par ce consensus créé par les conservateurs

alors qu'ils prétendent avoir fondé une

communauté vibrante et pluraliste. J'ai plutôt

l'impression qu'ils ont une réponse uniformisée

pour tout ce qui peut arriver dans le monde. C'était

urgent de m'extirper de ce consensus.

Quand vous avez quitté le parti, il y a quelques

années, avez-vous trouvé autre chose pour

remplir votre vie ?

D'abord, je n'ai pas le sentiment d'avoir perdu ce que

j'ai retiré de cette expérience. D'une certaine

manière, j'ai quand même perdu mon éducation

de classe, et donc, je me retrouve au point où

j'en étais dans les années 70 : ma femme

et moi sommes sans arrêt à la recherche de

livres (rires)...

Avez-vous parfois regretté de n'avoir pas un média

plus important que le disque pour exposer votre point

de vue politique ?

Ça va vous paraître étrange, mais

je ne considère pas que toucher un public soit

primordial. Je dois le faire avec mes disques parce que

c'est mon boulot, mais je ne me sens pas une âme

de missionnaire. Donc, je me partage entre le disque,

qui doit nécessairement être public, et discuter,

par exemple, de livres avec ma femme, ce qui est tout

à fait privé. Le travail que je fais, c'est

pour rester intègre et sain. Je serais désespéré

d'être enrôlé dans une direction contraire,

je ne suis pas un rebelle et je veux rester au contact

des gens.

Vous avez d'ailleurs souvent eu des affinités

avec des chanteurs engagés.

Oui, en particulier, j'ai été très

heureux de rencontrer Jerry Dammers (ex-chanteur des

Specials) et de l'aider à faire ce disque

au profit de la Namibie. Je ne sais pas pourquoi on a

mis mon nom sur la pochette du disque parce qu'il y avait

six autres chanteurs et la chanson était de Dammers

(sourire). . . C'était vraiment une rencontre

enrichissante car il est plus homme de terrain que moi.

Etant bloqué sur une chaise roulante, je ne peux

pas aller dans la rue. . . Lui menait une action quotidienne

dans les rues de Coventry. J'ai été particulièrement

impressionné par les groupes sur le label de ska

Two Tones. Je ne suis pas l'actualité du rock,

ce n'est pas la musique qui m'intéresse, encore

une fois parce que je la trouve trop cloisonnée,

mais j'aime beaucoup certains musiciens de rock. Je connais

l'acid-test, qu'est-ce que je raconte ? (Rires).

. . Donc, le test qui détermine mes choix, c'est

quand je sens qu'une personne est attaquée. Si

je lis par exemple une critique de cette Irlandaise rasée,

oui, Sinéad O'Connor, alors je serai à ses

côtés. Voilà le test. C'est ainsi

que j'estime certains musiciens, ou quand je lis des interviews

de groupes irlandais punks comme Stiff Little Fingers

ou That Petrol Emotion. J'apprécie leur attitude,

même si je n'aime pas forcément la musique,

elle me paraît plus sérieuse que celle de

Johnny Rotten. J'aime les gens qui ont une attitude vraiment

courageuse et la mettent au service d'une cause qui le

mérite.

Vous n'avez pas mentionné Billy Bragg, qui est

pourtant le plus engagé.

Bien sûr, je l'aime beaucoup. Pour ses chansons,

mais pas uniquement. Récemment, il a fait une émission

de télé avec un DJ de la BBC. C'était

un reportage, avec juste un magnétophone et un

caméraman, sur les mines d'or en Amérique

du Sud. Ils observaient le fonctionnement de ces vieilles

exploitations coloniales et rencontraient les gens sur

place. Ils enregistraient de la musique locale et Billy

chantait ses chansons. C'était merveilleux, c'était

un reportage qu'un professionnel n'aurait jamais fait.

L'Angleterre manque de Billy Bragg, elle n'a pas cette

tradition de chanteurs engagés qui s'accompagnent

à la guitare et qu'on trouve ailleurs, ne serait-ce

qu'en Amérique.

Comme Billy Bragg, êtes-vous motivé par

la rage ?

Non, je dirais que ma motivation première est presque

l'exact contraire : quand, par exemple, on me dit de haïr

les Cubains, ça me donne envie de chanter une belle

chanson cubaine. Je n'accepte pas qu'on me dise de détester

des gens. Je ne suis jamais allé à Cuba,

mais, par pitié, ne me dites pas de haïr ses

habitants; quels qu'ils soient, vos motivations pour les

détester puent, je le sais. Je fonctionne donc

plutôt sur le refus de la haine. Et si ça

passe dans mes chansons, comme vous le sous-entendiez,

j'en suis ravi. Je me souviens bien de l'exemple des Namibiens.

On disait "Ce sont des noirs - manipulés par

des terroristes cubains de surcroît -, ils ne peuvent

donc pas se prendre en charge, ce ne sont que les poupées

des Russes." Et je les ai rencontrés, ce sont

des gens si bons, si modestes, excellents travailleurs

et accueillants. Et on ne voudrait pas les laisser gouverner

leur propre pays ? Quelle insulte que d'entendre des prétendus

experts dire qu'ils étaient manipulés.

JE CASSE DES OBJETS

En vieillissant, n'avez-vous pas envie de vous occuper

un peu moins des autres et plus de vous ?

(Rires). . . La plupart du temps, c'est ce que

je fais. Comparé à la majorité des

gens que je connais, je suis assez paresseux, assez autocomplaisant,

et mon penchant naturel tendrait à l'hédonisme.

Je me suis retrouvé dans une guerre des nerfs,

mais je ne suis pas un combattant né. J'aime mon

petit confort douillet (silence). . . Ma seule

contrainte en vieillissant, c'est de me montrer de plus

en plus prudent dans mes actions. Je dois réfléchir

trois fois au lieu d'une seule, ou de pas du tout (rires).

. . L'âge en lui-même ne m'effraie pas: plus

tu es vieux, plus tu as vécu, donc plus tu as de

souvenirs, c'est une évidence. Par contre, physiquement,

l'âge est un problème. Cette déchirure

musculaire à la poitrine que j'ai eue avant-hier,

ça peut toucher n'importe qui, mais c'est le genre

d'accident qui m'arrive de plus en plus fréquemment.

. . C'est un rappel constant que je ne suis plus aussi

résistant qu'avant. . . Ce doit être un peu

effrayant pour ma femme (silence). . . En vieillissant,

mon corps ne répond plus comme je le voudrais.

. .

Voulez-vous sous-entendre que vous avez mal vécu

votre accident physique ?

Mon accident originel ? Au début, oui, car je suis

resté un an à l'hôpital et j'étais

assailli par toutes sortes de pensées, sauf les

questions pragmatiques du genre "Comment payer mon

loyer ?". Et puis, à cause de mes limitations

physiques, je devais me concentrer profondément

sur la moindre petite chose. Ça a été

un problème pour travailler, je devais faire de

nombreux efforts, puis abandonner (silence). .

. Peut-être avais-je besoin de la discipline que

j'ai acquise en devenant paraplégique. . .

Etiez-vous enragé contre vous-même à

cause des excès qui ont conduit à cet accident

?

(Silence). . . J'aurais pu atterrir sur (silence).

. . Vu comment je m'en suis sorti, je crois que j'ai eu

de la chance. C'était plus un changement dramatique

qu'un désastre. L'hôpital où j'étais

soigné était très bon. Et lorsque

j'en suis sorti pour enregistrer, les amis avec qui je

travaillais avant étaient toujours là. Quand

vos amis disparaissent, là c'est très dur.

. .

Auriez-vous un fond chrétien pour accepter ainsi

la fatalité ?

Je pense vraiment que ça aurait pu être

pire. Dans le lit voisin du mien, il y avait un ouvrier

du bâtiment qui était tombé d'un échafaudage.

Son syndicat lui avait obtenu une bonne pension car l'échafaudage

était mal fixé, il n'avait pas à

s'inquiéter pour l'argent et on lui avait même

trouvé un boulot dans un bureau. Mais ça

l'a déprimé, car c'était un travailleur

physique et d'extérieur; il ne pouvait pas supporter

l'idée d'être enfermé dans un bureau.

Alors que pour moi, l'idée que je ne puisse plus

être batteur et faire de tournées, c'était

presque. . . Rétrospectivement, c'était

le bon moment pour que ça arrive. Plus tôt,

ou plus tard dans ma vie, cet accident m'aurait abattu

mais pas à ce moment-là. C'était

comme s'il n'y avait plus de suite possible à ma

manière de travailler. Il était temps de

changer ma méthode, ça a été

le cas avec cet accident.

Le prix à payer n'était-il pas trop lourd

?

Bien sûr, de par mes limitations physiques, j'ai

un sentiment permanent de frustration. Oui, je casse des

objets par colère, j'écrase des choses quand

je n'arrive pas à atteindre ce que je veux attraper.

Et après, je me sens mieux: c'est un indicateur

de ma frustration physique.

Votre accident est-il arrivé parce que vous faisiez

trop d'excès ?

Oui. Ma vie était un peu disloquée (sourire).

. . Je cherchais continuellement toutes sortes de stimulants.

Il faut être un peu désespéré

pour chercher à s'amuser sans cesse. Aujourd'hui,

j'ai toujours des tendances à l'excès. Cette

blessure à la poitrine que je me suis faite, eh

bien, c'est parce que j'ai picolé comme un Polonais,

que j'ai voulu m'extraire de mon fauteuil et que je n'ai

pas pu me contrôler. Si on ne me surveille pas,

je vais boire sans m'arrêter ou écouter de

la musique à plein volume pendant six ou sept heures

d'affilée jusqu'à ce que les voisins deviennent

fous.

Avez-vous toujours du plaisir à boire ?

Oui (rires). . . C'est bien là qu'est le

problème.

Vous sentez-vous plus sage avec l'âge ?

Je ne sais pas (sourire)... A 5 ans, on se sent

plus sage qu'à 12; à 20, plus qu'à

15 et à 25, on se rend compte qu'on ne l'était

pas à 20. On se sent toujours plus sage. Il faudrait

apprendre de chacune des expériences précédentes

et assimiler. Comme vous pouvez le constater, j'ai du

mal à tirer la leçon du passé, et

même parfois de m'en souvenir. Pour devenir sage,

il faudrait tout retenir et construire sa sagesse sur

cette somme de savoir. On pourrait ainsi contempler les

choses depuis une montagne élevée (sourire).

. .

Votre réputation de gentillesse, de timidité,

vous énerve-t-elle parfois ?

Gentil ? Si ma femme était là, elle éclaterait

de rire (rires). . . Je ne suis pas assez introspectif

pour me connaître vraiment. C'est drôle parce

que j'ai l'habitude d'être considéré

comme la personne raisonnable associée à

des gens très agressifs. Politiquement, mais aussi

parfois musicalement.

Je n'ai jamais vraiment essayé de me défaire

d'une quelconque réputation qu'on me ferait, simplement

parce que je ne crois pas qu'on puisse tracer une ligne

autour de quelqu'un pour l'enfermer dans une définition.

Et je ne suis pas assez détaché de moi-même

pour pouvoir me juger de l'extérieur.

Avez-vous jamais dû faire un choix entre votre

vie privée et votre carrière ?

Je tiens absolument à préserver ma vie

privée. . . Il y a eu, par le passé, des

moments où mon travail a détruit les chances

de succès de ma vie privée. Je ne veux en

aucun cas que ça se reproduise. En termes plus

explicites, disons que j'ai complètement foiré

mon premier mariage par négligence, je ne veux

pas que ça recommence, Aujourd'hui, je comprends

mieux comment je fonctionne, je vois plus clairement ce

que je dois faire, comment le faire et ce que je dois

éviter. Tout va mieux. J'en suis au stade des réglages

de précision. Dans chaque choix qui se présente

- ne serait-ce que l'achat d'un disque de jazz de tel

ou tel artiste -, je deviens plus réfléchi

et plus précis.

Deviendriez-vous plus rationnel sous l'influence de votre

femme ?

Tiens, je l'entends rire à nouveau (rires).

. . Elle a certainement essayé de me rendre plus

pragmatique. Elle croit avoir réussi, et hop, elle

s'aperçoit qu'elle s'est fait avoir. . . Mais j'aimerais

vraiment devenir plus rationnel si ça pouvait la

rendre plus heureuse.

|