| |

|

|

"Che Guevara ist eine Ikone, die den Zeitgeist überlebt hat." - Galore - N° 33 - November 2007 "Che Guevara ist eine Ikone, die den Zeitgeist überlebt hat." - Galore - N° 33 - November 2007

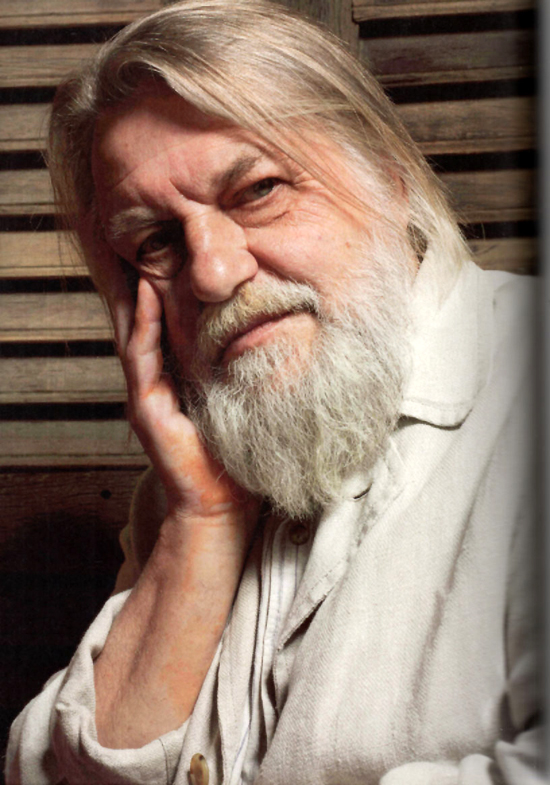

INTERVIEW : ANDRÉ BOSSE | FOTOS : RENE SHENOUDA

|

|

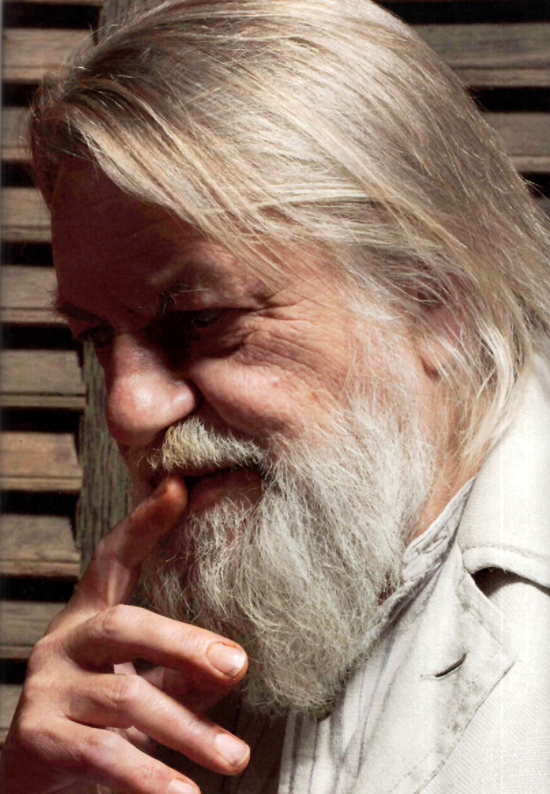

05.09.2007, Paris. Das Viertel St. Germain-des-Prés wirkt wie gemalt. Die Sonne scheint, es herrscht gemütliche Betriebsamkeit. In einem kleinen Hotel in der Rue St. Jacob wartet Robert Wyatt im Innenhof. Er raucht, trinkt Tee, hustet - am Ende simultan mit Lebensgefährtin Alfie Benge, die am Nebentisch andere Dinge erledigt.

Mr. Wyatt, ich darf Ihnen gratulieren, denn man hat ein Verb nach Ihnen benannt. „Wyatting" (1) bedeutet: die vorsätzliche Irritation eines Publikums durch schwierige Musik.

Robert Wyatt: Ich hörte davon, aber ich würde das niemals selbst machen, (überlegt) Einmal ist es aus Versehen passiert. Ich war 15 und lud ein Mädchen, das ich sehr mochte, zu einer Tanzveranstaltung im Jugendclub ein. Ich brachte selber eine Platte mit, Dizzy Gillespies „School Days". Ein sehr humorvolles Album, aber nicht umkompliziert. Als sie anlief, guckten mich die anderen Jungs äußerst irritiert an.

Und das Mädchen?

Sie schämte sich für mich, wurde rot und nahm den nächstbesten Jungen mit einem Motorrad.

Glaubten Sie wirklich, Sie würden mit der Jazzplatte auf der Teenagerparty ankommen? Oder spürten Sie einen missionarischen Auftrag?

Nein, ich dachte wirklich: Das müssen die doch mögen, das ist gut. (lacht) Wobei ich mir heute denke, dass es eher am Motorrad des anderen Kerls lag, nicht an mir oder Gillespie. Sie wollte eben nicht mit dem Bus nach Hause. Menschen sind bequem.

Wie groß schätzen Sie Ihre Fähigkeit ein, sich in andere Menschen hineinzuversetzen?

Ich gebe mir Mühe, offen zu sein und Respekt für die Ansichten und Handlungen anderer zu haben. Da ich seit meinem Unfall körperlich ein recht passives Leben führen muss, ist geistige Beweglichkeit für mich sehr wichtig. Also begeistere ich mich generell für Charaktere und Perspektiven.

Ihr neues Album „Comicopera" (2) steckt voller Charaktere.

Ja, es ist wie ein Roman, nur dass es keine Prosa, sondern Lieder enthält. Daher dachte ich, ich nenne es eine Oper.

Glauben Sie, dass es Autoren - ob von Opern oder Romanen - gelingen kann, sich komplett von den Figuren, die sie erschaffen, zu distanzieren?

Ich vermute, dass das nicht geht. Als Autor lasse ich sie reden, handeln, singen, und daher sind sie ein Teil meiner Persönlichkeit. Aber ich mag viele Personen aus meinen Liedern nicht besonders. Einer ist zum Beispiel sehr nihilistisch; er lamentiert, es gäbe keinen Gott und er fände keinen Halt. Ein Jammerlappen! Ich hingegen genieße viel Halt. Ich habe Freunde, eine Frau und ein Telefon, (lacht)

Mögen Sie den Bomberpiloten aus Ihrem Song "A Beautiful War"?

Es gab eine Zeit im Zweiten Weltkrieg, als britische Piloten tatsächlich eine ehrenvolle Mission zu erfüllen hatten. Damals manifestierte sich die Einschätzung, der Bomberpilot erfülle eine sehr noble Aufgabe. Diese Meinung hat sich gehalten, jedoch müssen die noblen Flieger heute scheinbar wahllos ausgesuchte, unsinnige Ziele bombardieren. Ich habe versucht, mich in diese unschuldige Selbstgerechtigkeit eines Soldaten, der seine Pflicht zu erfüllen hat, hineinzuversetzen.

Wie weit sind Sie gekommen?

Ich habe begriffen, dass die Unschuld eines Soldaten nur dann funktioniert, wenn man den Begriff des Feindes völlig losgelöst von menschlichen Merkmalen definiert. Sobald Sie daran denken, dass der gegnerische Soldat Familie und Freunde hat, ist es mit der Unschuld dahin. Das ist der Grund, warum kluge militärische Führer so erpicht darauf sind, Kriege wie Computerspiele zu erklären. Wichtig war mir übrigens beim Zusammenstellen des Albums, dass danach ein Lied aus der Perspektive der Ausgebombten kommt.

Sie sprachen gerade von Ihrer geistigen Beweglichkeit. In Ihrer Karriere als Musiker haben Sie sehr verschiedene Arbeitsweisen ausprobiert.

Und alle haben mir Angst bereitet! In den ersten zehn Jahren war ich Schlagzeuger und Sänger einer Band. Schlagzeuger sind im besten Sinne Teilnehmer in einem Gruppenprozess, weder die Diktatoren noch die Diktierten. Es ist ein im Grunde unmöglicher Spagat, aber ich habe mir zehn Jahre lang Mühe gegeben. Dann kam der Unfall, und der Status des autonomen Künstlers war meine einzige Chance weiterzumachen. Es gibt übrigens keinen Grund, mein Weitermachen unabhängig von finanziellen Fragen zu verstehen. Ich brauchte damals schnell Geld, und bis heute mache ich Musik, weil ich Geld benötige.

Warum gehen Sie dann nicht mal auf Tour? Die Menschen lechzen danach, Sie wieder einmal live zu sehen, und Geld könnten Sie damit auch verdienen.

Nein. Was soll ich auf der Bühne? Meine Angst wäre unermesslich.

Für die meisten Musiker definiert sich das Glück durch den direkten Kontakt zum Publikum. Warum macht es Ihnen Angst?

Wenn ich nur an die Menschenschlangen vor den Hallen denke, an die gewaschenen Haare, die Paare, die sich einen Abend der Zweisamkeit versprechen, die Väter, die ihre Söhne mitnehmen, damit sie Robert Wyatt sehen. (lacht) Ich kann die Verantwortung dafür nicht übernehmen.

Aber es ist doch nur ein Abend.

Eben, und ich kann unmöglich wissen, was die Leuten an genau diesem Abend von mir wollen. Dafür bin ich nicht professionell genug.

Haben Sie denn genug Selbstbewusstsein zu glauben, dass Ihre Platten die 15 Euro wert sind, die sie im Laden kosten?

Ganz ehrlich: Die Möglichkeit, dass Geizkragen sie umsonst aus dem Internet laden können, wirkt auf mich beinahe beruhigend. (lacht) Aber das Entscheidende ist: Ich bin nicht dabei, wenn sie das Album hören. Ich kann ihre Enttäuschung nicht sehen. Können Sie sich daran erinnern, wie der Kunstlehrer im Unterricht seine Runden machte und hinter ihrem Rücken stehen blieb? Konnten Sie dann mit ruhiger Hand weitermalen? Ich zumindest war schockgefroren.

Sie nennen Ihre neue Platte eine komische Oper. Was ist komisch an einem Thema wie Krieg, das sich durch das Album zieht?

Die Tragödie in ihrer altgriechischen Bedeutung erzählt von den Problemen der Götter und von den schrecklichen Konsequenzen für uns Menschen, wenn wir die Götter herausfordern. Das jedoch langweilt einen alten Atheisten wie mich. Das Komische handelt dagegen vom Leben auf der Welt. Wir sind nicht mehr als clevere Affen und neigen dazu, unsere Leben durch Religion oder Künste zu idealisieren. (überlegt) Und sicher auch durch Liebe.

Ist Liebe also nur eine Illusion?

Sie ist die tatsächliche Chance, sich in Jemandem zu verlieren und trotzdem seine Identität zu behalten. Ich glaube, dass das Selbst im Grunde eine Erfindung der Menschen ist. Auch wenn wir authentische Eigenschaften unseres Selbst entwickeln, sind diese doch vor allem von der Umwelt und vom Zeitgeist beeinflusst. (überlegt) Ich bin in der glücklichen Position, dass immer wieder Menschen auf mich zukommen und mich fragen, ob ich für sie singen und musizieren möchte. Leute wie Björk oder David Gilmour nehmen es auf sich, dass ich meine Unsicherheit in ihr Projekt einbringe. Sie vertrauen darauf, dass aus dem, was sie in mir sehen, und dem, was ich tatsächlich leisten kann, etwas Neues entsteht. Wäre Identität nicht flexibel, wäre dieser künstlerische Prozess nicht möglich.

Gefragt zu sein ist ein echter Luxus.

Für mich nicht, denn es macht mich nervös. Ich muss abwägen, was die Fragenden in mir sehen und was ich ihnen bieten kann. Sie müssen wissen, dass mir in musikalischer Hinsicht alles schwer fällt. Das einzige Instrument, an dem ich wirkliche Fähigkeiten hatte, war das Schlagzeug. Und das kann ich nicht mehr spielen.

Noch einmal zurück zur Identität: Wissen wir Menschen manchmal mehr über andere als über uns selbst?

Es ist eine sehr menschliche Eigenschaft, als Nichtwissende unseres Selbst wenigstens den Anderen zu verstehen zu wollen. Dabei sind viele Lebensläufe ziemlich beliebige Konstruktionen. Die Bäckerin in meinem Heimatort backt nur Brote, weil sie den Bäcker geheiratet hat. Das ist der einzige Grund. Selbst unsere Eltern sind im Grunde nur zwei Fremde: Gestatten, Vater und Mutter - keine Widerrede! Wir neigen dazu, uns vor dieser Beliebigkeit zu schützen, indem wir listige Begriffe wie Berufe und Familien erfinden, die Bedeutung suggerieren.

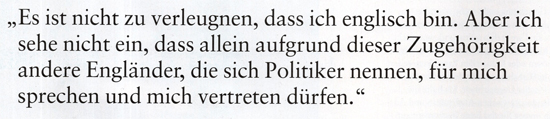

Halten Sie Nationalbewusstsein auch für solche Erfindungen?

Nun ja, es ist etwa nicht zu verleugnen, dass ich englisch bin. Es steckt in meinen Genen. Aber ich sehe nicht ein, dass allein aufgrund dieser Zugehörigkeit andere Engländer, die sich Politiker nennen, für mich sprechen und mich vertreten dürfen. Ich mag es auch nicht, wenn es in den Nachrichten heißt: Die Amerikaner verkünden dies, die Briten jenes. Das Problem sind nicht die Nationen, sondern die Art, wie sie repräsentiert werden.

Sie traten Ende der Siebziger der Kommunistischen Partei bei. Wie enttäuscht sind Sie heute vom Kommunismus?

Ich bin von der Umsetzung enttäuscht, aber die Idee existiert weiter. Die analytischen Instrumente eines Karl Marx sind weiterhin gültig und zwar nicht nur für einen Altkommunisten wie mich. Wenn wir heute von religiösen oder kulturellen Konflikten reden, entstehen diese in Wahrheit auf der Basis ökonomischer und militärischer Ungleichheit. Ich halte die simple Unterscheidung zwischen Ausbeutern und Ausgebeuteten noch immer für das beste Instrument zur politischen Analyse.

Sind es nicht vielmehr Glaubensfragen, die heute die Konfliktlinien bestimmen?

Wer diese Probleme nur religiös deutet, übersieht, dass es auch dabei um Besitzverhältnisse geht. Der Konflikt in Nordirland war oberflächlich gesehen ein Problem zwischen Katholiken und Protestanten. Die Wurzel des Konflikts liegt jedoch darin, dass die Protestanten als Vertreter des britischen Empires die Wirtschaft und die Polizei bestimmten, während die Katholiken die Arbeiterklasse repräsentierten. Es war ein lupenreiner Klassenkampf! Das gilt auch für das Problem in Palästina, dem Mutterkonflikt zwischen Christentum und Islam. Das Machtgleichgewicht dort ist völlig aus der Balance geraten. Es ist wichtig, sich mit kulturellen oder religiösen Unterschieden zu beschäftigen, aber die wahren Wurzeln versteht nur, wer die marxistischen Begriffe kennt.

Sie schließen Ihre neue Platte mit einem Song von Carlos Puebla. Es ist eine Hommage an Che Guevara.

Es ist nicht meine erste Hymne an ihn. Viele sagen, er sei heute nur noch ein Posterboy, eine Art revolutionäre Reklame - aber das ist die Heilige Mutter Maria auch. Mir ist es egal, ob Ches Gesicht auf Postern in Wohngemeinschaften oder Handtaschen gedruckt wird. Auch wir Atheisten haben unsere kleinen Heiligen, und Che Guevara ist einer diesen Ikonen, die den Zeitgeist überlebt haben. Ich sage nicht, dass die Erinnerung an ihn die Welt retten kann, aber ebenso wenig bin ich bereit, ihn als Irrung meiner kommunistischen Jugend abzutun.

Immerhin spielt die Linke in Lateinamerika heute wieder eine bedeutende Rolle.

Ja, und ich bin voller Hoffnung, wenn auch nicht optimistisch. In Kuba hat sicher nicht alles so funktioniert, wie man es sich gewünscht hätte, aber die Insel ist noch immer ein Paradebeispiel für Stolz und Unabhängigkeit. Schauen Sie sich an, wie sehr Diego Maradona Fidel Castro vergöttert. (lacht) Aber es gibt auch ernsthaft gute Entwicklungen. Hugo Chávez in Venezuela ist nicht unumstritten, aber er ist ein Politiker, der in Kolumbien mit Geiselnehmern verhandeln kann, weil er dort respektiert wird. Chile hat mit Michelle Bachelet eine Premierministerin, die von Pinochet gefoltert wurde und jetzt das Land regiert. Auch in Brasilien und Argentinien gibt es einen neuen Geist, durchaus im Sinne von Che Guevara. Es ist kein Geist, der den großen Industrienationen gefällt, mir jedoch gibt er Hoffnung. Die Mächtigen können eine Generation zermalmen, vielleicht sogar zwei. Aber einen Geist können sie nicht zerstören.

Sehen Sie die Gefahr, dass der Westen den Geist ignoriert und nur Oberflächen wie Che Guevara-Poster oder kubanische Musik adaptiert?

Eine Analogie findet man in der Geschichte der schwarzen Kultur. Noch bevor es Ansätze für eine Gleichberechtigung zwischen Schwarzen und Weißen in den Vereinigten Staaten gab, waren die Schwarzen bereits als Bühnenmenschen akzeptiert. So lange sie sangen, war immer alles gut. Heute hat sich die schwarze Kultur eine Hegemonie erkämpft. Jeder noch so weiße Popmusiker will heute den alten Soulsound aus Philadelphia hinkriegen. Die alten Sklavennationen bestimmen heute die Weltkultur. Die Vertreter des alten britischen Empires wären überrascht, wenn sie wüssten, wem die britischen Kinder heute nacheifern. (grinst)

Genießen Sie es, wenn revolutionäre Gedanken funktionieren?

Sagen wir: Ich respektiere revolutionäre Gedanken wie etwa den radikalen Feminismus. Der These, dass Frauen die Welt erschaffen haben und Männer nun dabei sind, sie zu zerstören, kann ich nicht viel entgegensetzen. Ob aber ein Matriarchat die Lösung aller Probleme ist, weiß ich auch nicht.

Sie haben dieser und anderen Utopien am Ende Ihres Albums Platz geschenkt.

Ja, ich stelle in diesem letzten Akt mögliche Lösungen vor. Ein Stück ist eine totale, freie Improvisation. Es mag wie ein Experiment klingen, aber dahinter steckt die Ideologie, dass frei improvisierte Musik den Verstand befreit, damit auch den Menschen und schließlich die Welt. Ich habe keine Ahnung, ob sich daraus jemals nutzbare Anwendungen ergeben werden. Ich nehme diese schönen Ideen einfach als verrückte Wunschträume, die wir schlauen Affen uns ausdenken, um in unserem Leben endlich einen Sinn zu sehen.

|