| |

|

|

Mike Ratledge 1943-2025 - Rock & Folk

- N° 692 - avril 2025 Mike Ratledge 1943-2025 - Rock & Folk

- N° 692 - avril 2025

|

|

|

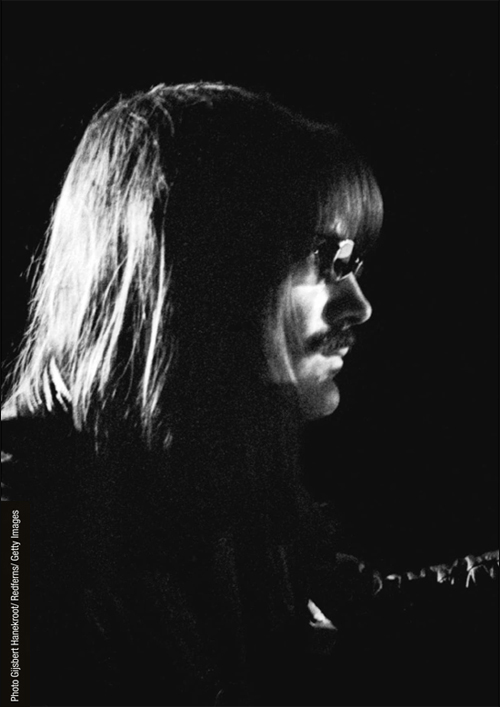

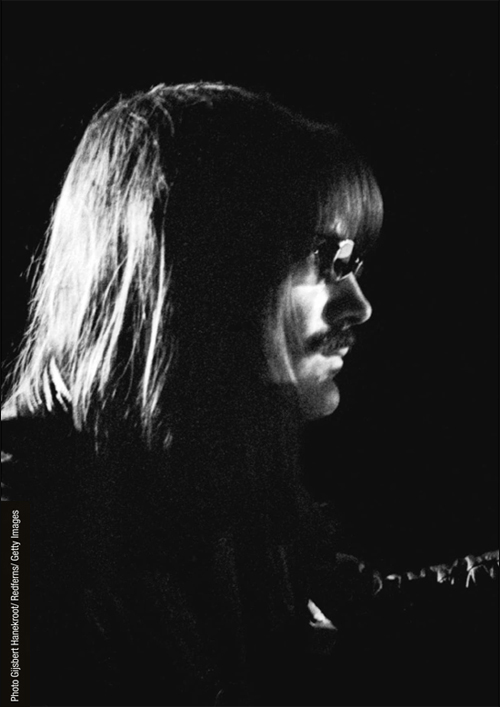

Déluge de notes

Né en 1943 d'une famille bourgeoise, Mike Ratledge a reçu une solide éducation musicale classique avant de voir son univers, et celui de beaucoup de ses amis, être bouleversé par l'irruption dans sa vie du beatnik australien Daevid Allen. Allen et son bagage empli de disques de Thelonious Monk, Charlie Mingus et Cecil Taylor allait traumatiser une bande de jeunes gens de Canterbury qui allaient vite l'accompagner sur scène sous le nom de Daevid Allen Trio (soit Allen, avec Hugh Hopper à la basse, Robert Wyatt à la batterie et Mike Ratledge au piano). Le groupe, tentant des expérimentations jazz au-delà de ses capacités, a été immortalisé dans un album "Daevid Allen Trio - Live 1963" assez médiocre mais où on entend ce qui est possiblement la première composition de Ratledge, "Dear Olde Benny Green Is A-Turning In His Grave", pas inoubliable. Le groupe ne fit pas long feu et, alors qu'Allen multipliait les allers-retours à Majorque chez le poète Robert Graves en compagnie de Kevin Ayers (une autre âme aventureuse), Ratledge allait à Oxford pour obtenir son diplôme en psychologie. Quand Allen et Ayers reviennent de voyage en 1966 avec l'envie de monter un groupe pop, Ratledge, avide lecteur, trouve le nom du groupe : Soft Machine, d'après le roman de William Burroughs. Très vite, le groupe devient, avec Pink Floyd, l'un des emblèmes du Londres psychédélique. Les journalistes avaient alors du mal à croire que cet intellectuel d'Oxford prenne part à une carrière pop. Ratledge, qui avait baigné depuis son adolescence dans un monde de poètes et de rêveurs, n'en avait cure. Au-delà de la voix d'ange de Robert Wyatt, le son de son clavier allait devenir la signature du groupe. Un son lourd, vrombissant, sorti d'un orgue Lowrey Holiday Deluxe acheté parce que Ratledge n'avait pas les moyens de s'offrir un Hammond. "Un grand nombre de mes idiosyncrasies stylistiques sont dues aux étrangetés inhérentes du Lowrey" dira-t-il. Branché dans une pédale fuzz, son orgue générait tellement de feedback que Ratledge dut, pour le dompter, adapter son style en jouant sans interruption en legato, d'où ce déluge de notes absolument unique.

|

Rupture

Le départ d'Allen allait libérer Ratledge. Soft Machine, sous son impulsion, prit un tour plus sérieux et son clavier allait devenir l'instrument lead. Un premier album, encore un pied dans la pop psychédélique avec les chansons de Kevin Ayers témoigne de la versatilité de son jeu. Quand le premier solo explose sur "Hope For Happiness", c'est un nouveau vocabulaire que l'on découvre. Lorsque le deuxième album sort en 1969, Kevin Ayers a quitté l'affaire, remplacé par Hugh Hopper, ce qui permet au groupe d'aller plus loin dans sa quête de sophistication. Ratledge y écrit l'essentiel de la face B (la suite "Esther's Nose Job") et le groupe est en phase comme jamais il n'a été ou ne sera. Les concerts enregistrés de cette période sont fous, mais en coulisses la tension monte. Sur l'album "Third" (1970), chaque membre écrit un morceau occupant une face entière, tandis que le quatrième est cosigné Ratledge/ Hopper. "Out-Bloody-Rageous", la composition de Ratledge, le voit expérimenter avec la musique électronique, faire des collages et tenter une fusion jazz propulsée par l'arrivée de cuivres, qui deviendra une des signatures du Soft Machine tardif. Cet album marque la rupture avec Robert Wyatt qui fera ses adieux au groupe après "Fourth" (1971), où Ratledge figure au premier plan sur la pochette. Désormais seul maître à bord, il guide Soft Machine dans une fusion jazz-rock radicale où le saxophone prend de plus en plus d'importance. De cette période, "Six" (1973) est peut-être le moment où la formule fonctionne le mieux. Alors qu'Hopper part après "Seven" (1974), Ratledge restera jusqu'à "Bundles" (1975), sur lequel le guitariste fraîchement arrivé Allan Holdsworth mène la danse. Ratledge n'y prend quasiment plus de solo. Le cœur n'y est plus. Dès lors, sa carrière prendra un tour plus confidentiel et jamais il ne reviendra sur son travail avec Soft Machine. Il ne tentera également aucune carrière solo et ses rares collaborations publiques (Syd Barnett, Kevin Ayers, Mike Oldfield...) l'ont été alors qu'il était encore un musicien actif. Ratledge, jouissant de sa liberté retrouvée, fera beaucoup de choses dans l'ombre de son home-studio. Des publicités, quelques bandes originales, de beaux disques de library music sous le nom de Rubba, à chaque fois avec son ami Karl Jenkins avec qui il montera en outre quelques projets éphémères : la disco électronique de "Planet Earth" (1978) et "Plaza" (1979), un album de reprises jazz de Stevie Wonder avec Rollercoaster en 1980, la pop jazzy de JAR en 1988. Rien de marquant. Cette quasi-disparition sur scène et en dehors finira même par devenir un nouveau sujet d'énigme. Richard Sinclair de Caravan (accompagné de Hugh Hopper et de membres de Gong) chantera même un morceau à ce sujet en 1994, "What's Rattlin", avec le couplet "One question we all dread, What's doing Mike Ratledge?". Jusqu'à ce funeste 5 février, on s'interrogeait également.

Eric Delsart

|