| |

|

|

Le

petit chaperon rouge: rencontre avec Robert Wyatt - Jazz

Magazine - N° 494-495 - juillet-août 1999 Le

petit chaperon rouge: rencontre avec Robert Wyatt - Jazz

Magazine - N° 494-495 - juillet-août 1999

LE PETIT CHAPERON

ROUGE : RENCONTRE AVEC ROBERT WYATT

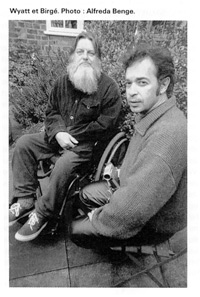

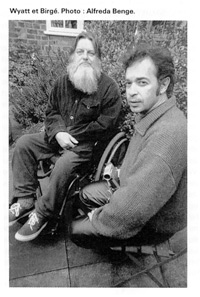

PAR JEAN-JACQUES BIRGÉ

| |

De Machine Molle (Soft Machine) en Matching

Mole, au bord du jazz comme d'un précipice,

improvisant un autre rock et des chansons d'ailleurs,

il suscite une admiration "culte". Jean-Jacques

Birgé, agitateur sonore d'Un Drame Musical

Instantané, est allé dans le Lincolnshire

retrouver l'ex-batteur, débatteur et (en)chanteur-compositeur.

|

|

Depuis 1969 je voue à Robert Wyatt une admiration

béate qui m'étonne. Tous ceux qui connaissent

ses disques partagent ce sentiment qui tient de l'énigme.

Est-ce pour son inimitable timbre de voix. à la fois

fragile et déterminé, ou bien la rencontre

de mélodies simples avec des improvisateurs souvent

venus du jazz, ou encore les textes qui alternent entre

tendresse, humour absurde et engagement politique ? Il faut

certainement de tout cela pour faire de ce "compositeur

de musique impopulaire" dixit Wyatt, figure légendaire

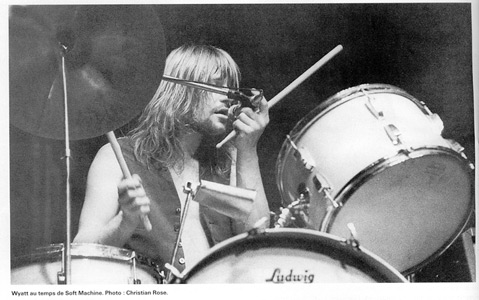

et homme adorable. Batteur du groupe Soft Machine, il se

signale dans leur troisième disque par le morceau

Moon in June, puis en 1974, après un accident qui

le colle à vie dans une chaise roulante, il impose

son nom avec l'album "Rock Bottom". Avec la complicité

de sa compagne, Alfreda Benge, il va continuer d'enregistrer.

Dernier paru, "EPS", un coffret de cinq disques

qui rassemble des pièces rares ou inédites.

Un film vidéo, Little Red Robin Hood, et un livre,

Faux mouvements, racontent son histoire.

Le numéro spécial de Jazz Magazine consacré

aux Allumés du Jazz lui avait plu parce que s'y côtoyaient

Carla Bley, Grant Green et György Ligeti.

Nous sommes chez lui à Louth, dans le Lincolnshire,

c'est le matin. Dans le bureau dont les fenêtres donnent

sur la rue, un quart de queue, une petite batterie, des

synthés rudimentaires, une trompette de poche, des

livres d'art, des photos de Monk et Picasso à l'oeuvre,

une repro de Paul Klee, des disques presque exclusivement

de jazz. Robert sifflote, une tasse à la main, une

cigarette dans l'autre.

ROBERT WYATT : Hier à table tu parlais des producteurs

qui sont également musiciens. Justement je viens de recevoir

une cassette de Teo Macero, qui a enregistré Monk et Miles

Davis, et j'ai aussi retrouvé de vieux disques de Charles

Mingus où il joue du ténor, magnifique, il aurait pu se

retrouver avec Lee Konitz et Warne Marsh. On entend des

trucs pendant des années et puis soudain ça devient évident.

Macero a travaillé avec Miles Davis pour certains de ses

meilleurs disques, mais le plus extraordinaire c'est cette

cassette dans laquelle il joue. Ce sont vingt minutes d'une

séance de répétition dirigée par Edgar Varèse avec, entre

autres. Eddie Bert, Charles Mingus et Art Farmer, à New

York vers 1954. Et c'est du free jazz. Varèse adorait les

musiciens de jazz, leur son. On l'entend leur donner des

instructions. Teo Macero me dit que ça n'intéressera

personne parce que la bande est mal enregistrée...

Varèse et Mingus dans la même pièce

! En l'entendant il m'est apparu que Mingus, qui était

paradoxalement un compositeur si académique au début,

puis qui avait inventé son propre free jazz avant

le free jazz, aurait pu être directement influencé

par cette séance avec Edgar Varèse. Ce serait

vraiment amusant.

Rompant avec le classicisme, contrairement à Schönberg,

Varèse est le fondateur de la musique contemporaine, qu'elle

soit académique, libertaire ou technoïde. Il a substitué

le concept de "sons organisés" à celui de musique. Il composa

la première pièce pour percussion seule de l'histoire de

la musique occidentale, et fut le premier à mélanger une

bande magnétique et un orchestre. Justement à cette époque,

il préparait les Interpolations qu'il allait intégrer à

Déserts, et comparait l'orchestre symphonique à un éléphant

hydropique et le big band de jazz à un tigre. L'année suivante,

Mingus créait les Modernists avec Teo Macero, inaugurant

une nouvelle avant-garde.

|

Comme

une vieille bicyclette

|

JEAN-JACQUES BIRGÉ : Que tes chansons soient sentimentales,

pataphysiciennes ou politiques, elles sont souvent portées

par un souffle romantique.

R. W. : J'ai été très influencé

par mes parents. Je suis né en 1945 et je n'avais

rien d'un adolescent rebelle. Je n'ai jamais essayé

de rompre avec le passé. Le vibraphoniste Cal Tjader

a dit: "Je veux juste participer". J'adorais ce

que j'imaginais avoir été leur vie dans les

années trente. Mon père aimait la musique

du XXe siècle, surtout lyrique. Il était pianiste

amateur et jouait Debussy, Ravel, Britten. Rien ne me semble

jamais atonal. J'ai toujours été habitué

aux nouveaux rythmes, aux nouveaux sons, je suis né

après le dodécaphonisme. Ma musique ne m'a

jamais paru iconoclaste. Je retrouve ce lyrisme autant chez

Alban Berg que chez Duke Ellington. Mon père avait

aussi des disques de Catherine Sauvage et Juliette Greco,

j'entendais beaucoup de chansons populaires à la

maison. Je crois qu'en fait j'ai une idée de la musique

plutôt vieillotte qui remonte au XIXe siècle.

J'aime être transporté par un chaleureux flot

de sons.

J. J. B. : La qualité de ta voix y est aussi

pour quelque chose, en équilibre sur un fil, à

la fois pleine de doutes et volontaire. En plus, tu l'enregistres,

souvent plusieurs fois, en rerecording, donnant l'impression

d'un choeur.

R. W. : J'imagine que je suis sur une vieille bicyclette

et que je dois affronter des camions sur une autoroute.

Entouré par ces géants métalliques

et technologiques, si je me crashe je suis le perdant. Face

à une symphonie ou à Coltrane, je suis très

vulnérable, aussi je dois agir avec une détermination

claire.

J. J. B. : Ta manière de chanter rappelle les

hymnes révolutionnaires, épiques et romantiques.

R. W. : J'envie les religions qui ont mis quelques

siècles à trouver leur voix. On reproche à

l'art communiste d'avoir été si ennuyeux et

conservateur, surtout si on le compare à la cathédrale

de Chartres ou aux messes de Bach. Mais, au début,

la musique religieuse ne devait ressembler qu'à quelques

petites chansons mal foutues. Il a fallu à cet art

des centaines d'années pour prendre sa forme. J'aime

ses manifestations parce qu'elles sont l'expression d'une

aspiration collective. Je m'identifie complètement

à ces aspects de la religion. Ça n'a rien

à voir avec la mystification religieuse qui sème

la confusion et vous empêche de réfléchir

à votre condition. J'ai le sens du sacré même

si je n'ai pas de religion. J'aime faire partie du tumulte

de la collectivité humaine, le célébrer

et y chercher l'inspiration. Du côté de mon

père il y a beaucoup de pasteurs et de missionnaires.

Au début du XIXe, l'un d'entre eux, George Ellidge

- c'est le nom de mon père, Wyatt vient de ma mère

- fut le premier à aller en Nouvelle Finlande, sur

la côte Est du Canada, et dans les archives il est

écrit que ce qui lui manquait en acuité intellectuelle

était compensé par la beauté de son

âme, en d'autres termes: c'était un complet

idiot mais il avait bon coeur ! Mon père était

heureux de savoir qu'un artiste était aussi une personnalité

de grandeur morale, même si ça n'avait pas

de rapport. Quand j'écoute Coltrane c'est encore

mieux de savoir que c'était aussi un type bien.

|

"

Elvin Jones a apporté l'urgence... C'était

plus spectaculaire que tous les concerts de rock.

"

|

|

|

J. J. B. : Le fait d'écrire

des paroles te permet aussi d'être plus juste...

R. W. : Une formule simple et banale peut convenir

à une chanson. Les paroles ne sont ni des poèmes

ni des discours. Quand j'ai écrit Amber and the

Amberines ce n'était pas seulement sur l'invasion

de l'île de Grenade par les Etats-Unis : "Nous

avons tous besoin de nous sentir chez nous, personne ne

gagne à se battre seul" ("Everyone needs

to feel at home, nobody wins who fights alone ").

J. J. B. : C'est une phrase emblématique de ton

travail. Tu as aussi l'habitude d'envoyer des messages à

faire passer à d'autres.

R. W. : C'est peut-être à cause de mon

isolement depuis vingt ans. Je ne suis pas un animal social,

je n'aime pas aller dans les pubs, mais j'aime passer le

relais, disséminer. J'adore recopier des cassettes

pour les amis. J'enregistre peu moi-même parce que

d'autres font déjà ce que j'aimerais écouter.

Quand j'entends dans ma tête quelque chose que personne

d'autre n'a fait, je pense devoir l'ajouter à la

contribution générale. Lorsque j'ai fait des

disques tout seul, comme "Old Rottenhat" et "Dondestan",

je n'ai pas eu l'impression de faire des albums solo. Je

les ai faits avec les luthiers, les techniciens, ceux qui

m'ont suggéré tel ou tel air, ça fait

partie d'une histoire collective.

J. J. B. : Il semble que la magie de tes morceaux vienne

entre autres de la manière de faire entrer ta voix

au milieu de l' orchestre de manière extrêmement

déterminée. Il y a une forte charge émotionnelle.

R. W. : C'est une idée qui me plaît

mais c'est inconscient. Quand un morceau commence, je veux

qu'il soit comme la vie. Le sang doit circuler partout.

Le reste peut être flou, mais je fais le point sur

la voix, c'est un centre auquel tout le reste peut se référer.

Les idées de composition ne viennent pas de nulle

part. Je me souviens d'un concert de Coltrane, et d'Elvin

Jones puisque j'étais d'abord batteur. Ce n'est pas

l'innovation polyrythmique qui m'intéressait chez

lui, Tony Williams ou Han Bennink ont été

beaucoup plus loin: il a apporté l'urgence, le 12/8

sous le 4/4 jazz, retardant ensuite un peu, et puis un coup

de cymbale... C'était simple et la section rythmique

jouait seule pendant cinq minutes. C'était plus spectaculaire

que tous les concerts de rock. Coltrane et Eric Dolphy entraient

chacun d'un côté de la scène, aussi

dignes que des employés de pompes funèbres,

ils jouaient India ou quelque chose comme ça ensemble.

Puis Coltrane prenait le solo, on n'entendait plus que lui.

Le solo fini il sortait de scène, de nouveau la section

rythmique, enfin trois minutes plus tard c'était

au tour de Dolphy... J'entends la même chose chez

James Brown"At the Apollo" ou chez Terry Riley,

mais c'est Coltrane qui m'a amené à la transe...

J. J. B. : Un compositeur cherche souvent à retrouver

les émotions fondatrices qu'il a rencontrées

enfant ou adolescent..., Alors que ta voix entre de manière

spectaculaire dans le son, les musiciens qui jouent avec

toi tissent une toile plus souvent qu'ils n'exécutent

des solos, comme par exemple Evan Parker dans "Shleep"

: on n'entend pas un saxophoniste mais plein de petites

notes...

R. W. : Oui, je cherche à ce que la texture

de chaque morceau ou de chaque disque soit spécifique.

Je n'en peux plus de m'entendre, j'ai besoin des autres.

Même Miles Davis s'entourait de bons solistes. J'aime

les instruments. Tant mieux si la voix peut aider la musique.

Dans le morceau de danse sud-africaine de Mongezi Feza j'étais

heureux de simplement doubler la basse avec la main gauche

du piano, de jouer du tom basse et de ne pas chanter. J'aimerais

bien faire autre chose, mais je me dis "merde, j'ai

encore fait un autre disque de Robert Wyatt", je deviens

claustrophobique dans mon corps. Je me fous de tel ou tel

instrument. je suis curieux des personnes, je cherche de

la compagnie.

J. J. B. : Tu chantes souvent pour d'autres musiciens

?

R. W. : Mike Mantler m'appelle de temps en temps.

Carla Bley m'a présenté à lui à

l'époque où nous étions tous chez Virgin.

Il compose une musique très intègre, très

difficile à chanter même si ça a l'air

simple. La voix doit jouer des notes qui ne sont pas portées

par l'harmonie de l'orchestre. C'est souvent un demi-ton

plus loin que là où on s'y attend. Mon préféré

est "The Hapless Child", et les poèmes

de Philippe Soupault dans "Many Have no Speech".

La voix de Jack Bruce, qui est plus enracinée dans

le sol, correspond mieux à son style opératique.

Sinon je suis obligé de refuser la plupart des propositions

que je reçois, ça m'embête, mais ça

m'éloigne trop de mon propre travail. Alfie, ma compagne,

m'a appris à dire "non" ! Je dois bientôt

enregistrer pour la chanteuse Anja Garbarek, la fille de

Jan Garbarek. Elle vient me chercher, je chante ma petite

chanson, elle me ramène, c'est confortable. J'aimerais

chanter plus souvent avec une femme. C'est le yin et le

yang. Comme avec Alfie. J'adore les duos comme Betty Carter

et Ray Charles. J'aurais aimé faire quelque chose

avec Annette Peacock avant qu'elle ne retourne à

Woodstock. En vérité je ne recherche aucune

collaboration.

J. J. B. : Même sur tes propres disques ?

R. W. : Parfois j'ai besoin de renforcer une couleur

particulière, comme lorsque j'ai demandé à

Paul Weller de venir jouer de la guitare électrique

sur Blues in Bob Minor.

J. J. B. : Comment écris-tu la musique ?

R. W. : J'accumule du matériel en jouant pour

le plaisir, au piano ou à la trompette. Je me dis

parfois que ça pourrait faire une chanson. C'est

seulement au bout de six morceaux que je me demande s'il

n'y a pas l'embryon d'un nouveau disque. Je n'écris

pas de manière conventionnelle, j'écris le

nom des notes, A B C D E F G... Je lis mal, j'apprends par

coeur, je dois entendre avant de chanter. L'interprète

que je suis est intimidé par le compositeur qui est

en moi. Le compositeur dit: "Allez Robert, tu peux

le faire", l'interprète répond: "Pourquoi

tu ne demandes pas à quelqu'un d'autre ? ".

Il faut bien que je m'y colle d'abord si je veux que d'autres

jouent dessus ensuite. Comme je n'écris pas, le morceau

doit exister avant qu'ils interviennent.

J. J. B. : Est-ce que tu as enregistré depuis

la sortie de " Shleep " ?

R. W. : J'ai enregistré Hasta Siempre Commandante,

pour Maurizio Camardi, un sax baryton qui est prof à

la Gershwin School de Padoue, dix minutes de Federico Garcia

Lorca sur un double cd espagnol, "De Granada a la Luna",

et avec un collectif italien, C.S.I., qui a enregistré

tout un album avec des chansons de moi ou que j'avais chantées.

C'est mon album préféré, parce que,

pour une fois, même si c'est un" fucking Robert

Wyatt record ", il y a plein de moi que j'aurais pu

être et que je ne suis pas. Le titre est malin: "A

Different You".

|

|

En 1975, j'assistais à la mémorable représentation

que Robert donna avec le groupe Henry Cow au Théâtre

des Champs Élysées. Il y avait là Fred

Frith, Lindsay Cooper, John Greaves, Chris Cutler... Robert

mettait en scène ses entrées vocales avançant

son fauteuil roulant d'un coup de poignet. Il reculait aussitôt

d'un demi-tour de roue, toujours avec la même franchise.

J. J. B. : Tu ne joues plus sur scène depuis 1983.

Improviser ne te manque pas ?

R. W. : J'improvise puisque je ne joue jamais deux

fois la même chose. Quand j'enregistre, ça

marche ou je passe à autre chose. Dans "Shleep"

j'ai composé avec les éléments que

Brian Eno, Evan Parker et moi avions improvisés préalablement.

Je joue d'abord les variations pour trouver le thème

qui y est caché et au mixage j'essaie de rendre tout

ça clair.

J. J. B. : Mais tu ne pratiques plus l'improvisation

libre.

R. W. : Depuis un ou deux ans j'écoute à

nouveau les premiers Cecil Taylor, Ornette Coleman et Don

Cherry, Paul Bley... Au début c'était par

nostalgie, et puis peut-être parce que j'ai retrouvé

Evan Parker que j'avais perdu de vue depuis dix ans. J'ai

réécouté l'Art Ensemble of Chicago,

Steve Lacy, Sunny Murray. Je suis à nouveau fasciné

par l'improvisation collective, mais je ne sais pas si j'en

ferai quelque chose dans mon travail.

A un questionnaire sur le jazz paru dans le numéro

de septembre 1998, Robert Wyatt m'avait répondu:

"Je me sens le rejeton illégitime né

d'une brève rencontre entre Betty Carter et Hans

Eisler dans un motel le long de l'Autoroute 61, et qui a

été abandonné devant l'Orphelinat du

Rock'n Roll"

J. J. B. : Tu te réfères sans cesse à

des jazzmen alors que tu es connu comme musicien de rock.

R. W. : Oui je sais, c'est triste, non ?.. Le rock

anglais s'exporte bien, mais ça ne me transcende

pas. Les chansons de Lennon et McCartney sont géniales,

j'aime bien les groupes dont je connais personnellement

les musiciens, The Jam de Paul Weller qui a un très

bon batteur... En Angleterre tout le monde formait des groupes.

Le rock c'est la musique du gars d'à côté,

mais je veux faire un plus long voyage... Ma raison d'être

vient du jazz. Avant je trouvais la musique merveilleuse

mais je m'intéressais à la peinture, et aux

filles encore plus qu'à n'importe quoi. Je restais

au café à faire ce que je fais ici, boire

et fumer, déconner et me saouler. Entendre Coltrane,

Miles Davis et Ellington a donné un sens à

ma vie.

J. J. B. : Toi-même tu as formé un groupe.

R. W. : Non je les ai rejoints, Soft Machine existait

déjà. Le seul que j'ai formé c'est

Matching Mole et c'était une lourde responsabilité.

Je ne fréquente pas non plus tellement la scène

jazz anglaise. J'y avais des amis mais Mongezi Feza et Gary

Windo sont morts, et Ronnie Scott récemment. "Shleep"

lui est dédié. A Londres on avait toujours

un endroit où aller, et pas seulement pour y jouer.

Je vois souvent la tromboniste Annie Whitehead qui joue

aussi du ska, du reggae, et qui improvise... Les Sud-africains

passaient d'une musique à une autre tout à

fait naturellement, du hard-bop, du free, comme avec Chris

McGregor, mais ils jouaient aussi bien des trucs de danse.

|

"Pourquoi

jouer un truc américain

alors qu'on avait notre propre son ? "

|

J. J. B. : Avec Soft Machine parliez-vous de votre musique

?

R. W. : C'est difficile de me souvenir. Ça

n'a duré que quatre ans. Non. On ne se parlait pas.

J. J. B. : Cela nous apparaissait comme un vrai groupe.

R. W. : Pas socialement. Plutôt un mariage

de raison. Si nous nous étions parlé nous

aurions probablement été en désaccord.

Quand ils m'ont foutu dehors, la musique qu'ils utilisaient

pour la promo à la radio était Moon in

June dans lequel je joue seul tous les instruments,

l'orgue Hammond, le piano, la batterie, le chant. J'étais

très énervé.

J. J. B. : Sais-tu pourquoi ils t'ont viré ?

R. W. : Ils ne me l'ont jamais dit. Je crois que

l'alto Elton Dean n'aimait pas mon jeu. Ironie du sort,

je l'avais fait entrer dans le groupe. Nous jouions très

fort, ça nous assimilait au rock. Elton a commencé

à écrire et il voulait que je joue comme Jack

DeJohnette. Ça devenait un truc de jazz-fusion, ça

ne m'intéressait pas. Je n'écoute pas cette

période de Miles, je préfère le Tony

Williams Lifetime avec Larry Young. J'étais un batteur

arrogant, "je joue comme je joue, tu sais. Il faut

demander à Elton s'il s'en souvient, nous ne sommes

pas fâchés, il était là au mariage

de mon fils. Moi j'avais envie de jouer aussi comme le batteur

d'Otis Redding, même si c'était à des

tempi et dans des mesures différentes. Il n'avait

pas envie de faire ses solos là-dessus. Il pensait

que ça ferait un vrai groupe de jazz avec un autre

batteur. Et puis ils détestaient tous ma façon

de chanter. Moi j'étais heureux d'être juste

un des quatre coins de la table, c'était un honneur

de jouer des compositions aussi intéressantes avec

d'aussi bons musiciens. Cela m'a humilié d'être

viré, mais pourquoi jouer un truc américain

alors qu'on avait notre propre son ? Grâce à

eux j'ai eu la chance d'apprendre beaucoup. Ça m'a

pris du temps de trouver ma voix. Je n'aurais pas écrit

"Rock Bottom" à vingt ans. Je n'étais

pas assez bouddhiste comme batteur, les solistes attendaient

de moi que je ne sois pas dans le chemin !

Robert Wyatt utilisait sa batterie comme un instrument

complet rythmique, mélodique et structurel. Il aimait

s'y promener.

J. J. B. : Tu joues des claviers, de la guitare, de la

basse, de la trompette, du violon...

R. W. : Je voulais être peintre, et je voulais

utiliser toutes les couleurs...

J. J. B. : Choisir sa palette de timbres est plutôt

l'apanage du compositeur.

R. W. : Plus que de jouer ou de chanter, mon véritable

plaisir était d'organiser la forme de la soirée,

prévoir le moment où les gens pourront bouger

leurs fesses sur leur chaise ou concentrer leur attention.

Si on n'a rien imaginé avant, on se retrouve avec

un solo de guitare au milieu de chaque morceau.

J. J. B. : As-tu joué sur scène d'autres

instruments que de la batterie ?

R. W. : Une fois du piano, complètement improvisé,

avec le groupe Henry Cow. Quand j'étais très

jeune, je jouais de la trompette mais pas dans des conditions

professionnelles, des trucs dans le style de Jelly Roll

Morton ou Bunk Johnson. J'avais toujours une embouchure

dans ma poche.

J. J. B. : À propos d'instrumentation inhabituelle,

Jimi Hendrix a joué de la basse avec toi...

R. W. : J'enregistrais en studio Slow Walkin''Talk,

un morceau qui est devenu plus tard Soup Song. C'est

un boogie-woogie avec des changements de tonalité

vers le haut et le bas. J'avais fait la batterie, l'orgue

Hammond, le piano... Je ne payais pas, Hendrix avait loué

l'ensemble des studios et m'avait offert de m'en servir,

il était très gentil, son trio était

très attentif aux musiciens qui essayaient de faire

quelque chose, c'était une manière de nous

subventionner. C'est la raison pour laquelle Hendrix m'a

proposé de faire la ligne de basse, qu'il a enregistrée

immédiatement, très inventive et totalement

intégrée à ma petite chanson. J'étais

fier, surtout lorsque j'ai réalisé que, bien

que gaucher, il avait utilisé la basse de Noel Reedding.

Hendrix était ambidextre et il se débrouillait

également très bien à la batterie.

Il n'écrivait pas la musique, il expliquait à

Mitch Mitchell ce qu'il voulait en prenant les baguettes,

comme Stevie Wonder la batterie, il jouait l'essentiel...

Je n'avais pas les moyens d'acheter la bande. Le morceau

a été repiqué d'après l'acétate,

c'est un disque en métal, il n'y avait que deux copies...

|

...

Ou Petit Chaperon Rouge?

|

J. J. B. : Penses-tu qu'une chanson puisse influencer

une opinion politique ? R. W. : Pour moi c'est

plutôt l'inverse, la situation politique exerce une

influence décisive sur la musique à tous les

niveaux. Si le musicien est riche ou pauvre et pourquoi,

comment il perçoit la société, comment

il est reçu...

J. J. B. : Un artiste a-t-il un rôle à jouer

dans la société ?

R. W. : À la radio j'ai entendu une émission

sur les mouvements chiliens dans les années 70 avec

Violetta Parra et Victor Jara. Allende les encourageait

à jouer partout, pour les syndicats, pour tous ceux

qui luttaient contre l'exploitation. Hélas, tout

ce que ça a donné c'est que Kissinger a empêché

la General Motors d'envoyer des pièces détachées

pour les automobiles et qu'il a suggéré aux

banquiers de retirer leur argent du Chili. Je ne crois pas

qu'une chanson puisse battre un tank. Pour les Sud-africains,

chanter et danser fait partie de la lutte, l'hymne de l'A.N.C.

a été crucial.

J. J. B. : Les Américains utilisent l'industrie

culturelle à des fins hégémoniques.

R. W. : C'est vrai, c'est comme du temps du christianisme.

Ils prêchent partout dans le monde: " Il n'ya

qu'un seul dieu et son nom est Elvis, chantez en anglais,

prenez des guitares électriques et marchons ensemble!".

C'est ce qui se passe aujourd'hui à Cuba.

J. J. B. : Nous avons une responsabilité en tant

qu'artistes...

R. W. : Oui, derrière les lignes ennemies.

Que la langue anglaise soit dominante est pour moi très

embarrassant. Mais qu'est-ce que je peux faire ? Je chante

en italien, en espagnol! J'essaie seulement de me préserver

des mauvaises odeurs que dégage la société

occidentale à laquelle j'appartiens.

J. J. B. : Aurais-tu un conseil à donner à

un jeune musicien ?

R. W. : Je ne suis pas un sage. J'ai souvent cru

avoir compris, et tous les dix ans je m'aperçois

que je me suis trompé. J'ai passé ma vie à

faire l'idiot. Une chose dont je suis sûr c'est qu'il

ne faut pas penser en termes de carrière. Il faut

rester soi-même, qu'on soit Bob Dylan ou Lol Coxhill.

Je dirais comme le titre d'un film de Spike Lee: "Do

The Right Thing" ("Fais ce que tu as à

faire").

J. J. B. : Et à ton fils ?

R. W. : "Les filles détestent les garçons

qui se rongent les ongles". "Nettoie la cuvette

des toilettes après toi"... Il a hérité

de moi une sorte de déconnexion d'avec le monde réel,

il est heureusement avec une fille qui sait comment faire

avec les choses pratiques.

J. J. B. : Comme Alfie avec toi ?

R. W. : Elle m'a sauvé la vie. Elle a une

certaine ténacité qui m'empêche de sombrer

dans un rêve dont je me réveillerais cinq ans

plus tard. Elle s'est occupée qu'on perçoive

des droits sur les cd (on n'a rien touché sur les

33-tours), elle a tourné une vidéo, elle écrit

des paroles, des poèmes, elle est pleine de ressources,

on passe du bon temps ensemble. Nous aimons les mêmes

comédies à la télévision, et

aussi Eric Rohmer. Je ne me suis jamais senti seul depuis

que j'ai rencontré Alfie. Au début j'ai composé

d'après son journal intime, sans qu'elle le sache.

D'habitude j'écris d'abord la musique et j'ai du

mal à faire le contraire. Mike Mantler m'a appris

à trouver la musique dans les mots. Pour "Dondestan"

et "Shleep" Alfie avait des idées sur comment

adapter ses textes. La manière dont elle peint les

pochettes influence aussi ma façon de composer.

Alfie connaît bien la fragilité de son compagnon.

Elle a choisi d'habiter à Louth parce que Robert

peut se déplacer en toute indépendance : la

maison possède une rampe et tous les commerces sont

accessibles en fauteuil roulant. La collaboration avec le

label Ryko est agréable, comme les conditions d'enregistrement

que Phil Manzarena a offertes pour "Shleep". Aujourd'hui

Robert Wyatt est en pleine forme.

J. J. B. : Comment vois-tu l'avenir ?

R. W. : J'en suis incapable. Si j'improvise quelque chose

c'est bien ma vie. Souvent je me réveille et je ne

suis pas un musicien. Pendant des semaines je me plonge

dans des livres d'astronomie, ou bien je milite politiquement,

ou je m'insurge contre la malhonnêteté des

médias. Cela devient parfois un morceau mais le plus

souvent je suis trop énervé pour en faire

une chanson. Ce qui change sans cesse pour moi c'est le

passé. Il y a une infinité de façons

de le vivre. Ça bouge tout le temps. C'est pourquoi

il n'existe aucun endroit stable d'où je puisse regarder

l'avenir. L'Histoire est suspecte parce qu'il n'en subsiste

que la version écrite par les vainqueurs. Je ne voudrais

pas qu'on oublie les perdants. Par exemple je voudrais qu'on

se souvienne de l'extermination des Amérindiens ou

des luttes syndicales américaines dans les années

vingt. Le dernier champ de bataille se fait dans les livres

d'histoire.

En relisant ces lignes, Robert Wyatt ajoute : "J'ai

parlé de Roy Haynes alors que je joue du Joan Miro

!... Nous vivons et puis nous apprenons, dans cet ordre,

hélas!".

Traduction Jean-Jacques Birgé

Retranscription avec l'aide d'Agnès Desnos

| |

A ÉCOUTER " Rock Bottom " (Ryko

HNCD 1426/Harmonia Mundi). " Dondestan (Revisited)

" (Ryko HNCD 1436). " Flotsam Jetsam "

(Rough Trade 8399142). " Shleep ", Ryko

HNCD 1418). " EPS ", coffret de 5 CD, Ryko

HNCD 1440. " The different You - Robert Wyatt

e noi " Consorzio Produttori Independenti (Mercury

300496-2).

|

|

|