| |

|

|

Robert Wyatt La Voce Sottile della Talpa Dada - Classic Rock El Visionari del Rock - 2017 Robert Wyatt La Voce Sottile della Talpa Dada - Classic Rock El Visionari del Rock - 2017

Généalogie

Di tutte le genealogie che attraversando

la storia del rock

ne segnano i corsi e gli snodi,

quella del rock di Canterbury è una delle più importanti, vitali,

intricate, divertenti. Qualcosa di simile

accadrà poi, in un altrove e in un altroquando,

a Louisville, nel Kentucky, alla

fine degli anni Ottanta, per il post-rock

di matrice punk. Lì tutto era cominciato

con gli Squirrel Bait, una band di poco

più che adolescenti. A Canterbury, nel

Kent (Inghilterra: niente a che vedere

col Kentucky), trentamila anime adagiate

sulle rive dello Stour, cento chilometri

a sud-est di Londra, nella prima

metà dei Sessanta c’è fermento. È il

fermento del movimento beat, del movimento

underground, del movimento

studentesco: insomma, del Movimento,

che mescola assieme, inscindibili, letteratura,

arte, politica e vita. Anche qui

i nostri eroi sono poco più che adolescenti.

Dei ragazzini, a dirla tutta. Tutti

tranne uno, che è un po’ più vecchio ed è ammantato di un’aura esotica, di un’aria algida e sardonica, allo stesso

tempo. È un tipo misterioso, un po’ figura paterna e un po’ cialtrone, è uno che ci è e che ci fa, una specie di guru venuto da lontano, per fare proseliti. Si chiama David, ma presto aggiungerà per vezzo distintivo una “e” al nome, diventano Daevid Allen. Australiano, chitarrista, poeta, beatnik, intellettuale do-it-yourself, nel 1960 prende il fagotto e si mette a viaggiare in lungo e largo per l’Europa. Arrivato in Inghilterra si sente a casa sua, incontra William S. Burroughs, si mette a fare il talent scout e fonda un power trio free jazz – siamo nel 1963, siamo a Londra – assieme a due che hanno sedici anni: Robert Wyatt (che all’epoca si chiama ancora Robert Ellidge e che ha conosciuto Allen perché i suoi genitori gli avevano affittato una camera vonella loro casa di Canterbury) alla batteria, e Hugh Hopper (compagno di scuola di Robert) al basso. Sedici anni.

Quello che sorprende non è tanto

che in breve tempo il Daevid Allen

Trio non riceva più richieste

per suonare nei club, quanto che

ne abbia ricevuto una, la prima.

Siamo in piena epoca surf e beat,

il free è ancora un non-linguaggio

acerbo e per iniziati, mentre nella

praticamente unica testimonianza

che ci resta della cosa, Live

1963, registrato al Marquee londinese

e pubblicato esattamente

trent’anni dopo, quello che sentiamo

è un tipico esempio di “too

much, too soon”, di “no commercial

potential” (oltre che, certo, di

“velleità che non corrispondono

esattamente alle capacità”).

Ascoltando, si capisce molto bene

perché il tutto durerà giusto una

manciata di esibizioni, spalmate

nell’arco di una manciata di mesi

appena. In queste smozzicature

di free jazz che sembra suonato

con dei giocattoli e da dei bambini,

sentiamo un po’ della chitarra

aliena di Derek Bailey (che

però in quel 1963 esordiva in un

jazz ancora tradizionale con i futuri

avanguardisti Tony Oxley e

Gavin Bryars), e addirittura già

Captain Beefheart, la No New

York dei DNA, o il dada bruitiste degli Half Japanese. E anche il antautorato “no-folk” di Daniel

Johnston, se questi lacerti devono

servire da tappeti per gli sbraitamenti

beat di Allen.

Too much,

too soon… Troppe visioni profetiche.

A un certo punto, verso metà

disco, nella jam si affaccia ospite

il pianoforte di un altro ragazzo di

talento, si chiama Mike Ratledge,

ha diciott’anni, è un altro compagno

di scuola di Wyatt e Hopper.

Il gruppo finisce come deve finire

e Allen se ne ritorna a Parigi, dove

già era passato approdando dalla

sua Melbourne e dove aveva già

avuto modo di fare cose con Terry

Riley (perché ognuno si sceglie i

compagni di merende che si merita).

Wyatt e Hopper, ancora sulla

scia, estetica e fisica, dello zietto

australiano (lo raggiungono a

un certo punto a Maiorca, dove

Wyatt prende pure lezioni di batteria

da un vecchio jazzista spagnolo),

mettono in piedi una band

che più che una band è un collettivo,

che più che un collettivo

è un’idea, un’idea chiamata Wilde

Flowers. Sono loro due e altri

compagni di scuola e d’infanzia:

il fratello di Hugh, Brian Hopper,

e due ragazzi che si chiamano

Richard Sinclair e Kevin Ayers.

Ascoltare le registrazioni, anche

qui, sbucate fuori ufficialmente

solo trent’anni dopo, sparse tra

la raccolta di demo e inediti THE

WILDE FLOWERS e i quattro volumi di CANTERBURIED SOUNDS,

fa un effetto davvero strano:

aspri e allo stesso tempo succosi

come frutti acerbi, vi ascoltiamo

già tutti i tic e le firme della cosa

che sarà poi il nostro Wyatt. C’è la

sua voce elegantemente sgraziata,

sottile, ondivaga e perturbante,

c’è il gusto insistito per l’irregolarità

di forme e strutture, per

la diluizione delle atmosfere, per

una certa jazzizzazione del pop,

per lo schizzo folle e improvviso.

Soprattutto, rispetto alle tracce

superstiti dell’Allen Trio, che in

confronto sembrano punk-punto-

e-basta, c’è in nuce tutta l’agrodolce

fragranza delle migliori

cose del primo grande frutto maturo

dell’estro wyattiano, i Soft

Machine.

Epicentro, assieme ai Caravan, e

anche loro gemmazione di questi

benedetti Wilde Flowers, della cosiddetta

scena di Canterbury (etichetta

che viene stiracchiata fino

a includere Comus e Henry Cow,

che di Canterbury non erano, ma

che dei canterburiani erano amici

e ne condividevano l’estetica), i

Soft Machine hanno rappresentato

in maniera quasi dizionariale la

musica che piaceva, soprattutto

ai giovani europei colti e ribelli,

ma di educate letture, educate

visioni ed educati ascolti, alla

fine degli anni Sessanta. I Soft

Machine erano uno di quei nomi,

giusto per dire, sempre citati da

Riccardo Bertoncelli, esempio par

excellence di liberazione e di musica

totale, di sperimentazione, di

avanguardia pop: era la loro una

“musica senza etichette”, “uguale

a se stessa e basta”, una “musica

per morire completamente”.

È attraverso i vari Bertoncelli di

mezza Europa che i Soft Machine

sono entrati nell’immaginario

culturale di un’epoca, piccoli

eppure grandissimi, messi come

sotto una lente d’ingrandimento,

radiografati, vagliati al metal

detector. E Robert Wyatt ne era

il punto focale. Sintomo e sintesi

di un’epoca, anche nella loro

parabola più tarda e meno celebrata,

avendo rappresentato alla

perfezione la transizione verso

l’elefantiasi delle derive post-psichedeliche

e post-prog, leggasi il

jazz-rock, la fusion intrippata del

BITCHES BREW di Miles Davis –

nel migliore dei casi – e i manierismi

baroccheggianti-neoclassicheggianti-sinfonici dei virtuosi

dello strumento di turno.

MACCHINE PERTURBANTI

"I Soft Machine nascono, ancora

e di nuovo, sotto il segno duplice

di Allen e di Burroughs, come

chiarisce subito il nome, preso

dal romanzo dello scrittore che,

nel 1961, inaugurò la trilogia in

cui applicava sistematicamente

la tecnica del cut-up. Siamo

nel 1966 e la band è composta

da Wyatt, Ayers, Allen appunto

e Ratledge. Allen rimolla molto

presto, letteralmente bloccato al

di qua della Manica per questioni

di visti e permessi revocati e con

in testa fantasmagorie tutte sue

che necessitano di uno spazio

tutto loro: andrà a creare i Gong,

altro pilastro del suono e dell’immaginario

canterburiano. Ayers

resiste fino al primo disco, poi

farà Kevin Ayers e basta. Cosicché,

dal secondo album in poi, la

formazione, pur sempre aperta

a ospitate varie (Canterbury significa collettivo e laboratorio),

diventerà Wyatt (voce, batteria),

Ratledge (tastiere) e il ritornato

Hopper (basso). I primi due album

dei Soft Machine sono un

caleidoscopio stordente di idee, di

trovate, citazioni, ammiccamenti,

gag, frammenti poetici, momenti

(r)umoristici che dipingono alla

perfezione gli anni di cui sono

figli. Il primo, l’omonimo THE

SOFT MACHINE, prodotto da due

big come Chas Chandler (bassista

con gli Animals e pigmalione di

Hendrix) e Tom Wilson (produttore

scansafatiche che aveva firmato però l’esordio di Velvet

Underground e Zappa, il Dylan

elettrico, Simon & Garfunkel, il

free jazz più avant, nonché gli

stessi Animals), viene registrato

in aprile e pubblicato nel dicembre

del 1968, mentre l’Europa è

una sorta di barricata perenne

tra libri, libretti rossi e molotov.

L’effetto patchwork colto e disordinato

è forte e i brani puntano a

stordire l’ascoltatore, mimando

quasi l’assalto fisico (fin dall’iniziale

Hope For Happiness).

VOLUME TWO, che esce, autoprodotto

stavolta, nel 1969, sembra

in qualche modo addomesticare

la formula, o comunque gestirla

con maggiore oculatezza, regalando

anche squarci di straordinario

lirismo wyattiano, pur

nell’autocompiacimento più programmatico

del nonsense (la Pataphysical

Introduction divisa in

due segmenti) e tra omaggi espliciti

a Zappa, a Hendrix, al guru della letteratura postmoderna

Thomas Pynchon, a Schönberg.

Robert porta la libertà, l’elasticità

del jazz nel batterismo rock, ma

senza perdersi negli shuffle dello

swing, per carità: il suo orizzonte

ideologico è quello del free e si

sente forte e chiaro. La sua voce è

uno sforzo di equilibrio continuo,

il volo di un uccello colpito, che

cambia rotta, ma non casca mai

per terra e sparisce alto. Soprattutto,

è una voce unica, al di là del

complimento implicito che connota

l’aggettivo, in senso stretto:

non ce n’è un’altra simile, davvero

“uguale a se stessa e basta”.

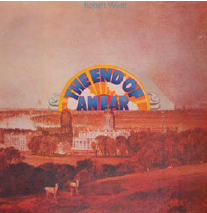

Se nel disco che si chiamerà

FOURTH (1971) c’è ancora Wyatt

alla batteria, un Wyatt letteralmente

muto, che non canta, perché

l’andazzo ormai è quello, e

con le ali tarpate, che neppure

scrive nulla, in quel THIRD 1970)

che è già comunque il disco di

una band profondamente diversa da quei Soft Machine dada-sessantottini

immediatamente precedenti,

un disco che vede Wyatt

all’angolo (le foto delle session lo

ritraggono parcheggiato su una

sedia, scazzatissimo), messo in

minoranza politico-estetica da

Ratledge e Hopper, in quel disco

c’è l’alba di questo glorioso tramonto,

un qualcosa che chiunque

ami la musica vorrebbe poter testimoniare

da vicino.

Su Moon In June, diciannove minuti

che, sulla carta, sono null’altro

che un taglia e cuci di spunti e

appunti vari, di cose scritte in vari

periodi e in posti diversi, mischiate

a sbocconcellamenti di pezzi

già editi e addirittura di brani di

amici (neppure accreditati; sono

due canzoni di Kevin Ayers), un

brano che gli altri due Soft si sono

praticamente rifiutati di contribuire

a creare e allora Wyatt se l’è

dovuto suonare e montare in quasi

completa solitudine, su questo Frankenstein sconfitto, lungo diciannove

minuti, nessuno avrebbe

potuto scommettere. E invece

il mostro salta fuori tutto vestito

lucido di miele d’acacia, risultando

di abbacinante, imprendibile

bellezza. Non vogliamo togliere

niente agli altri pezzi della collezione,

Facelift, Slightly All The

Time e Out-Bloody-Rageous,

mirabili, avvincenti costruzioni

progressive. Ma qui siamo – è un

concetto che torna spesso, avrete

notato – in un altrove, in un’altra

dimensione. Si potrebbe facilmente

indugiare nella retorica

dell’ispirazione e dell’ineffabile

nel maneggiare questa cosa qui,

eppure la sua bellezza sfuggente

è perfettamente spiegabile, sta

tutta in un banalissimo, sapiente

dosaggio di elementi. Cosa rara

peraltro in un brano nella tradizione

delle grandi suite del rock,

da Sister Ray dei Velvet Underground

in avanti, banco di prova

per improvvisazioni, sperimentalismi

collagistici e rumoristici per

definizione. In Moon In June c’è

la voce leggermente come soffocata,

sul punto di non farcela, di

Wyatt, una voce nondimeno agile

e in grado solo lei d’inerpicarsi

lassù. C’è una batteria legnosissima.

Ci sono due note di basso.

Due note di tastiere elettriche.

Basta. E bastano a tratteggiare un’atmosfera densa e sospesa,

che sembra raccontare la storia

di un abbandono sognante,

unico possibile antidoto al nonsenso

delle cose della vita.

Wyatt qui trova l’equilibrio perfetto tra

urgenza di dire e volontà di non

compromettersi dicendo troppo,

come fa dire bene al suo alter ego,

in bilico tra ciò di cui si ha bisogno

e ciò che si vuole. Quando il

pezzo sembra ormai in procinto

di stingere anch’esso nel jazzrock

proggheggiante che lo attornia,

la voce di Wyatt decide di

chiudere in bellezza e ricomincia

a giocare con la propria coda, un

po’ planare di delfino sott’acqua,

un po’ Thema di Luciano Berio.

Qui finiscono i Soft Machine di

Robert Wyatt, i Soft Machine che

sono stati Robert Wyatt, con uno

dei suoi segni più maiuscoli.

Messo a mezzo servizio in casa

propria, Wyatt coglie l’occasione

per realizzare, quello stesso anno,

1970, il primo disco solistico, etichettato

da uno di quei giochi di

parole un po’ bambineschi, un po’

tetri e apocalittici che tanto gli

piacciono: THE END OF AN EAR.

Finisce un’epoca, ma lui continua.

Bello, ispido e fragrantemente artigianale,

l’album fa però un po’

il gioco della svolta recente dei

Soft Machine, perché non presenta

brani cantati o anche solo

vocaleggiati. È un disco ingegnosamente,

ingegneristicamente

creativo, avventuroso, suonato

per la stragrande maggioranza in

solitaria e frutto di meticolose sovraincisioni,

in cui la sensazione

della liberazione personale emerge

palpabile. Ma a cui manca una

cosa, quella cosa.

LA TALPA ABBINATA

(COL CULO PER TERRA)

Nel 1971, Wyatt, separato in casa

con quella che era stata la creatura

sua, ne crea il Doppelgänger

sfottò, fin dalla ragione sociale:

Matching Mole, gioco di parole

con il corrispettivo francese di

Soft Machine (machine molle).

La band si rifornisce dalla fucina

di musicisti del giro Canterbury

che Wyatt conosce da sempre

come le sue tasche (due Matching Mole saranno poi i cardini degli

Hatfield and the North, che,

allo stesso tempo, sono uno spin

off dei Caravan) e, come le band

seminali da cui si era sviluppata

tutta la genealogia canterburiana,

avrà vita bruciante ed effimera.

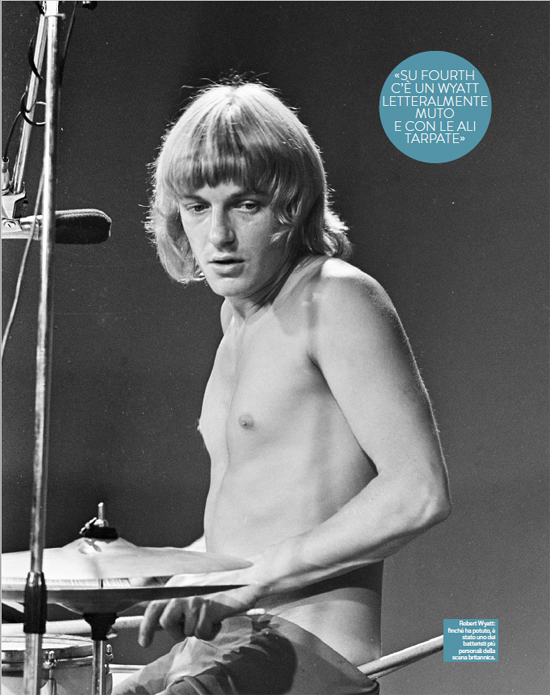

Due soli gli album all’attivo,

utili a chiarire, al di là del valore

specifico e qualora fosse ancora

necessario, due cose importanti:

il talento melodico di Wyatt (O

Caroline, che apre l’esordio eponimo)

e le sue posizioni politiche

(MATCHING MOLE’S LITTLE

RED RECORD è, maoisticamente,

il suo “dischetto rosso”).

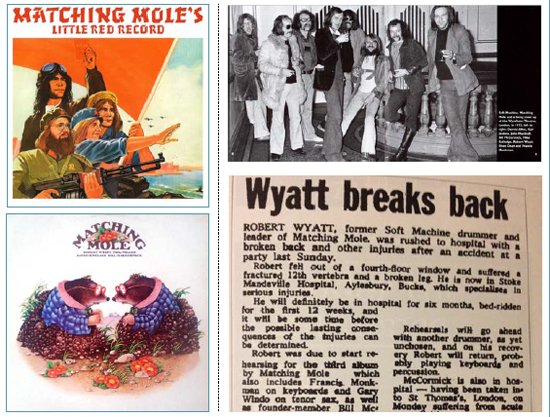

Nel 1973 la band si sfascia, troppi

fili, troppi giri la attraversano e

più che articolarne i movimenti la

legano, la paralizzano. Wyatt, per

conto suo, è sempre più sbandato,

lo stile di vita sregolato che la

sua produzione musicale e il suo

modo di presentarsi lasciano intuire

ne sta segnando pesantemente

il viatico. Come compagni

di bevute, in gioventù, aveva avuto

maestri come Hendrix e, pericolosissimamente,

Keith Moon.

Le loro sono lezioni che non si

scordano. La band risorge con un

rimpasto di formazione insperato

e si appresta a registrare un terzo,

nuovo disco. Ma. Però. Se la tragedia

è una commedia rovesciata o,

meglio, specchiata, vista negli occhi

dell’altro, capiamo bene come

la gag slapstick di scambiare una

porta per finestra fa ridere molto

poco, se a essere scambiata per

porta è una finestra e ci si trova,

ubriachi fradici di tequila e Southern

Comfort (routine questa con

sopra la firma di Moon), al quarto

piano di una casa non propria. È

il primo giugno del 1973. In cielo

c’è la luna. Robert è a una festa,

a Londra, e c’è mezza Canterbury

suonante. Mette il piede fuori,

a un certo punto. Vola giù. È fortunato,

per due ordini di motivi.

Non muore. E, come dirà lui stesso,

trent’anni dopo: «Visto lo stile

di vita che conducevo all’epoca,

l’incidente la vita me l’ha salvata,

perché me l’ha fermata». L’effetto

collaterale di cotanta fortuna però

è la paralisi totale della parte inferiore

del corpo. Robert si rompe

la schiena e il Wyatt batterista

istintivo, timbrico e genialoide

scompare in un istante. Resta l’altro

Robert, l’altro Wyatt, che poi è

in fondo quello più altro, quello

più alieno e nonostante tutto più

nostro. Nonché quello più influente e capace di tenerli assieme

tutti quanti, col filo rosso sottile di

una voce unica: il casinaro patafisico

scatenato e il bozzettista di

scorci lirici. Il ritorno su disco di

Wyatt dopo l’incidente testimonia

un lavoro che non è più accumulazione,

stratificazione, ma panneggio,

con qualche picchiettatura

studiata ad arte. Ci sono tante cose

dentro, molte peraltro pensate, decise

e scritte prima del volo. Tante

cose, ma ciascuna ha il suo spazio,

il suo silenzio attorno.

Ci sono dentro tanti amici, come

sempre: il disco è prodotto da Nick

Mason dei Pink Floyd e suonato

da Mike Oldfield, Ivor Cutler, Fred

Frith, Hugh Hopper, Richard Sinclair,

tra gli altri. È personale questo

disco, parla di quello che è successo,

fin dal titolo un po’ crudele, ma allo stesso tempo è capace di

trascendere il momento e i perché

del caso, diventando qualcosa di

più grande, di più generale, di più

astratto. Quando si parla di ROCK

BOTTOM (1974), da sempre alto

anzi altissimo nelle classifiche dei

migliori dischi di popular music di

tutti i tempi (come non ricordare

l’argento fisso assegnatogli da Piero

Scaruffi, dietro a TROUT MASK

REPLICA di Captain Beefheart),

non si parla praticamente mai di

musica folk, eppure l’atmosfera

stranitamente bucolica che vi si

respira dentro fa pensare proprio a

un folk d’altrove (di nuovo), come

un folk lunare. In pieno contrasto

con il titolo, ulteriore calembour

dai recessi profondi dell’anima,

quando non resta più che raschiare.

Con il culo per terra, toccato il fondo, si può solo risalire, rischiare.

Capolavoro intimista di dolore,

sublimato in piccoli tocchi trattenuti

di percussioni, tastiere e

fiati, tappeto rosso sfilacciato ed

elegantissimo per una voce mai

così sofferta, mai così protesa oltre

se stessa, basterebbero la tetra

canzone d’amore fatta di brina e di

nebbia che è Sea Song, basterebbe

la filastrocca idiota e disperata di Alifib a fare di questo fondale, di

questo “punto più basso” il punto

più alto di tutta una carriera. Lo

era già prima, sia chiaro, ma con

ROCK BOTTOM Wyatt diventa

per sempre uno dei santini assoluti

dell’alternativismo musicale

di quegli anni: ne è la mascotte.

Cuore pulsante e prezzemolo

della scena canterburiana in tutte

le sue ramificazioni, nei Soft Machine

aveva fatto tournée con la

Jimi Hendrix Experience, era stato

sfiorato da un Kim Fowley dall’occhio

lungo (se li voleva accaparrare

lui) e aveva suonato in segreto

per il Syd Barrett cappellaio matto

solista. Dopo l’incidente, Wyatt

sarà guest fisso di tutta la scena

avant/sperimentale che unisce art

rock, prog, jazz rock, “unpopular

popular music” e sperimentazione

extra-accademica: suonando con

Brian Eno, con gli Henry Cow, interpretando

John Cage, arrivando,

in anni più recenti, fino a Pascal

Comelade e, significativamente, a

Björk. Nel dispiegarsi del suo profilo

da solista, acciaccato e nobile,

la sua poetica si è andata affinando,

certo, stilizzando, nessun dubbio,

ma in fondo è sempre rimasta

la medesima: un gioco surreale,

orgogliosamente anche un po’

naïf, con la materia musica e con

la voce pensata come fiato di vita e

strumento, trascinato da intuizioni

folgoranti e da brucianti passioni.

Anche a costo di apparire fuori

fuoco, fuori posto. Altrove rispetto

all’altrove suo proprio. Nello stesso

anno di ROCK BOTTOM, per

esempio, Mason gli produce anche

un singolo che arriva fino a Top of

the Pops, dove Wyatt, tra l’imbarazzo

del network e probabilmente

di almeno parte del pubblico (in

sala e davanti agli schermi), si esibisce

tutto storto com’è sulla sua

carrozzina, in un playback fuori

sincrono, a metà tra l’autoipnotizzato

e lo scatenato. Il pezzo è una

cover piuttosto fedele di I’m a Believer dei Monkees. Anni dopo farà

sua Guantanamera (si trova nel

disco di cover politiche NOTHING CAN STOP US, del 1982; dentro

anche il gioiello Shipbuilding,

scritto da Elvis Costello, contro la

guerra nelle Falkland), ma con un

trattamento più personale, pesantemente

influenzato dallo spirito

dell’epoca e, quindi, tutta affilati

strapazzamenti che andavano fatti

per dire di essere new wave. Stefano

Tamburini, nei panni del critico

musicale Red Vynile, sulle colonne

di «Frigidaire», non avrà peli

sulla lingua nel portare all’estremo

un’opinione certamente diffusa,

almeno tra quelli che erano stati i

fan barricadieri dei Soft Machine

e del Wyatt folletto psichedelico,

riguardo a operazioni del genere,

indugiando nella descrizione di

cosa gli avrebbe fatto, allo “storpio”,

per aver osato produrre certa

“merda”.

COMICA FINALE

Ecco, il rapporto con le cover e

quindi con l’altro da sé è una chiave

d’accesso certamente laterale ma

in fondo privilegiata per entrare dentro le dinamiche della musica

di Wyatt. Bricoleur senza vergogna,

remixatore ante litteram delle

musiche sue, degli amici e delle

figure che ne hanno influenzato

il percorso musicale, Wyatt ha al

momento congelato la carriera

solistica, puntellata da episodi eccellenti

(tutti citano almeno RUTH

IS STRANGER THAN RICHARD,

1975; SHLEEP, 1997; CUCKOOLAND,

2003, e noi ci accodiamo

felicemente), con la moglie pittrice

Alfreda Benge sempre più coinvolta

e determinante (nonché responsabile

di praticamente tutte le

copertine più iconiche del marito),

con un disco very Robert Wyatt,

che per il 30% almeno è un sorprendente

disco di cover. Parliamo

di COMICOPERA, anno 2007,

disco dell’anno per «The Wire»,

storico e supersnob magazine di

ricerca che, con gesto romanticamente

demodé, lo ha preferito al

capolavoro di un altro suo santino

alt, stavolta recente, il produttore

dubstep Burial, che proprio a fine 2007 aveva pubblicato il suo secondo

– e, anche qui, al momento

ultimo – album UNTRUE. COMICOPERA

è un sorriso struggente,

una mini-galleria di piccoli gouache,

rigorosi e volutamente appesi

storti al muro, organizzati in tre

atti; ognuno di essi racconta una

storia bella, che un po’ fa ridere e

un po’ fa piangere. Uno dei picchi

assoluti e, possiamo dirlo, francamente

inattesi del disco, è la cover

da pelle d’oca della già splendida

Del mondo dei nostrani CSI.

Canzone del mondo primitivo, di

freddo, sangue, carne e lana, profondamente

ferrettiana, Wyatt la

fa sua e la grazia con la sua voce

speciale, qui davvero fragilissima,

come di chi sta per addormentarsi

in letargo, emergendo ancora una

volta come il maiuscolo bardo della

musica che ci piace che è.

Gabriele Marino

|