| |

|

|

Mike Ratledge, l'homme-moustache de Soft Machine - Gonzaï - 9 février 2025 Mike Ratledge, l'homme-moustache de Soft Machine - Gonzaï - 9 février 2025

Il y a deux situations où la musique de Soft Machine s’apprécie pleinement. La première, c’est tout seul la nuit, avec une lumière discrète, et de préférence au casque afin de se concentrer sur toutes les nuances sonores. La seconde, c’est en voiture, en fin d’été ou à l’automne, lorsque les paysages défilent à travers la fenêtre sur une route départementale le long d’une rivière, ou dans une campagne boisée. C’est là que l’effet magique de la musique de Soft Machine se développe pleinement. Le groupe de Canterbury sera mon grand plongeon dans le jazz fusion ou jazz-rock. J’ai alors découvert que l’on pouvait se laisser emporter sur de longs morceaux instrumentaux totalement dénués de guitare électrique.

Un début d’existence austère

Michael Roland Ratledge est né le 6 mai 1943 à Maidstone dans le Kent. Maidstone est une ville moyenne au sud-ouest de Londres, traversée par la rivière Medway, et doté d’une magnifique architecture de l’époque Tudor. Il grandit dans une famille d’enseignants, qui lui fait prendre des cours de piano classique, comme dans toutes les familles de la classe moyenne éduquée. Il n’y a que de la musique classique à la maison, et Mike Ratledge et donc très loin de la pauvreté et de la souffrance des musiciens issus du Nord industriel de l’Angleterre, ce qui ne le conduira donc pas à jouer du blues ou du hard-rock.

Au lycée, il fait la connaissance de Hugh Hopper et Robert Wyatt. Le trio commence à traîner ensemble, et ils font la connaissance de Daevid Allen, un jeune homme plus âgé qu’eux originaire d’Australie, et qui joue de la guitare. Robert Wyatt est le fils du propriétaire de l’appartement où vit Allen. Il les initie au jazz de Cecil Taylor, John Coltrane, Miles Davis et Thelonious Monk. En 1963, Allen, Ratledge et Wyatt forment le Daevid Allen Trio, qui se lance dans une sorte de jazz électrique inspiré de Sun Ra. Puis, le trio se disloque en 1964. Wyatt retrouve Hugh Hopper, et rencontre Kevin Ayers. Ils fondent les Wilde Flowers, formation de rhythm’n’blues bien dans le mouvement musical de l’époque, de facture plus classique.

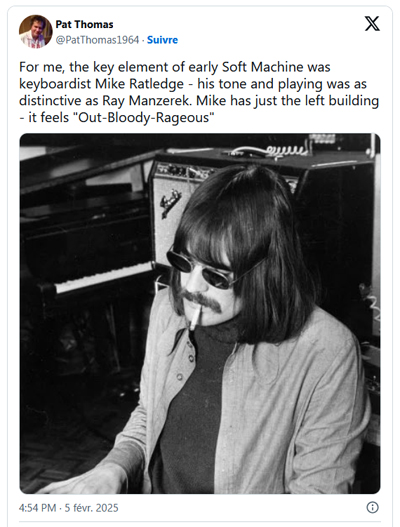

Les musiciens évoluent tous sur la même scène autour de l’université de Canterbury, et se croisent donc sans cesse. Allen, Ratledge, Wyatt et Ayers décident de fonder leur propre groupe, au nom inspiré d’une nouvelle de William Burroughs : The Soft Machine. Nous sommes à l’été 1966, et la culture étudiante se met en effervescence. Des écrivains Beat américains commencent à venir faire des lectures à Londres dans les librairies et dans les universités, le mouvement de contestation contre la Guerre du Vietnam atteint les rivages européens, et de manière générale, une envie de changement de société est en train de naître. La Grande-Bretagne vit toujours dans le climat de l’austérité et de la reconstruction post-Seconde Guerre Mondiale. Les vies des Britanniques sont tristes de manière générale, entièrement dédiées au travail et au bien-être matériel de leurs familles, proches de la survie, dans un confort très relatif.

Alors que désormais, les restrictions s’éloignent et que les Anglais de la classe moyenne commencent à goûter à une certaine aisance, leurs enfants s’investissent en politique. Le capitalisme se voit être remis en cause, les idées communistes s’installent dans de petits groupuscules étudiants. On veut profiter de la vie, on veut plus de partage des richesses, et ne plus souffrir comme leurs parents. Une effervescence culturelle se met à exploser autour de 1965, qualifiée de Swingin’ London. Les Who, les Rolling Stones, les Kinks, les Pretty Things, les Beatles, les Small Faces sont autant de groupes qui viennent apporter de la joie, de l’espoir et un vaste champ créatif à la jeunesse britannique, et même européenne.

Des précurseurs

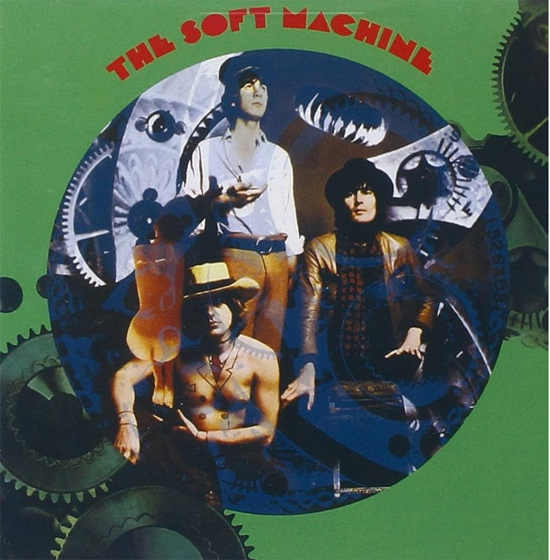

The Soft Machine débarque avec une fusion de rhythm’n’blues et de jazz, mettant en avant des improvisations de plus en plus folles. Allen, Wyatt et Ayers sont issus de familles libertaires, presque bohémiennes. L’apprentissage de la musique se fait à l’oreille et au feeling. Mike Ratledge est le seul de l’équipe à avoir un vrai bagage de musicien. Et cela s’entend rapidement dans sa manière d’approcher l’orgue électrique Hammond dont il fait l’acquisition, explorant les possibilités sonores infinies de ce nouveau clavier. The Soft Machine est désormais régulièrement à l’affiche des clubs branchés UFO ou Middle Earth à Londres, là où est en train de naître le mouvement psychédélique anglais en parallèle de la scène de San Francisco. Soft Machine devient l’une des attractions scéniques favorites de l’UFO avec le quatuor Pink Floyd mené par le guitariste-chanteur Syd Barrett, au son plus rock. Parmi les spectateurs de ces prestations faites de musiques improvisées, de shows lumineux expérimentaux, de consommation de marijuana et des premiers acides, on y trouve les Beatles, les Rolling Stones ou les Who. Toute la scène pop vient s’abreuver de ces nouvelles idées et les injecter dans sa musique, donnant des albums comme « Revolver » des Beatles ou « A Quick One » des Who.

La hype londonienne traverse la Manche, et Soft Machine est invité à venir faire quelques dates sur la Riviera française pour animer les soirées branchées de la jeunesse bourgeoise de Saint-Tropez, de Nice ou de Cannes. The Soft Machine fait également quelques concerts en Belgique et en Allemagne de l’Ouest où sa musique originale se télescope avec la volonté de la jeunesse allemande de faire sécession avec le passé nazi de leurs parents, donnant le krautrock de Can, de Neu, Popol Vuh ou Klaus Schulze.

A leur retour en Grande-Bretagne fin août 1967, Daevid Allen est arrêté à la frontière. Son visa a expiré et il est expulsé du territoire. Il s’installe alors à Paris, et débutera par la suite une nouvelle carrière avec le groupe Gong qu’il fonde avec sa compagne Gilli Smith. Wyatt, Ratledge, et Ayers rentrent donc à trois en Grande-Bretagne, et dès septembre 1967, ils sont de retour au Middle Earth. Cette configuration en trio libère les énergies, exactement comme dans le Jimi Hendrix Experience ou Cream. Si ce n’est que le virtuose instrumental n’est pas un guitariste mais un organiste : Mike Ratledge. Le trio laboure un nouveau répertoire exclusivement écrit par Kevin Ayers, Robert Wyatt, Mike Ratledge et Hugh Hopper, qui fait alors office de roadie.

|

Les morceaux s’allongent encore et toujours, et commencent à s’enchaîner sans interruption, comme une sorte de gigantesque improvisation continue. Le trio croise habilement pop music, jazz, et rhythm’n’blues. Ayers a pris le relais au chant, mais Wyatt l’accompagne de plus en plus souvent de sa voix haute perchée. Il se permet des improvisations vocales, sortes de scats hallucinés. Quant à Mike Ratledge, il utilise désormais une amplification digne d’un guitariste rock sur son orgue Hammond. Dès la fin de l’année 1967, le son définitif de The Soft Machine est en place. En avril 1967, The Soft Machine avait enregistré une première démo grâce à Giorgio Gomelsky aux De Lane Lea Studios de Londres, sans succès. Désormais managé par Chas Chandler, l’ancien bassiste des Animals et actuel manager de Jimi Hendrix Experience, The Soft Machine part aux USA en première partie du trio le plus électrique de 1968, et ce pour deux tournées américaines d’affilée.

Dès les premiers concerts new-yorkais, The Soft Machine est repéré par le label ABC Records, spécialisé dans le jazz, et qui a à son catalogue John Coltrane, Ray Charles, Art Blakey ou Sonny Rollins. ABC a créé son propre label pop, Probe. Il veut signer The Soft Machine, et le trio sera leur premier album. En avril 1968, The Soft Machine est aux Record Plant Studios de New York sous la houlette de Chas Chandler et de l’ingénieur du son Tom Wilson. Le trio expédie d’une traite son répertoire live, quasiment sans aucune retouche.

|

L’étrange machine dans la tempête

Après l’enregistrement du premier album, The Soft Machine doit envisager une nouvelle tournée US. Le groupe se sent mal à l’aise avec The Jimi Hendrix Experience, bien plus explosif. Le guitariste Andy Summers, futur The Police, est recruté. La tournée débute en août 1968, et l’ancien trio ne fonctionne plus. Summers prend toute la place, et l’ampleur des improvisations ainsi que la créativité de la fin 1967-début 1968 s’est envolée. Ayers fait virer Summers pour retrouver le trio initial. Mais le bassiste-chanteur est aussi épuisé par presque deux cent dates de concerts. Il finit par partir à la fin de la tournée en septembre 1968 et The Soft Machine se sépare. Robert Wyatt reste en Californie pour préparer un album solo. Il joue l’ensemble des instruments sur ces sessions qui s’étalent d’octobre à novembre 1968 entre Hollywood et New York. Jimi Hendrix lui-même vient jouer de la basse sur Slow Walkin’ Talk. Quant à Hugh Hopper et Mike Ratledge, ils contribuent à l’élaboration d’un morceau vertigineux et audacieux d’une vingtaine de minutes nommé Moon In June. L’autre titre majeur se nomme Rivmic Melodies, un autre monument de plus de dix-huit minutes entièrement assemblé par Robert Wyatt, jouant absolument tout.

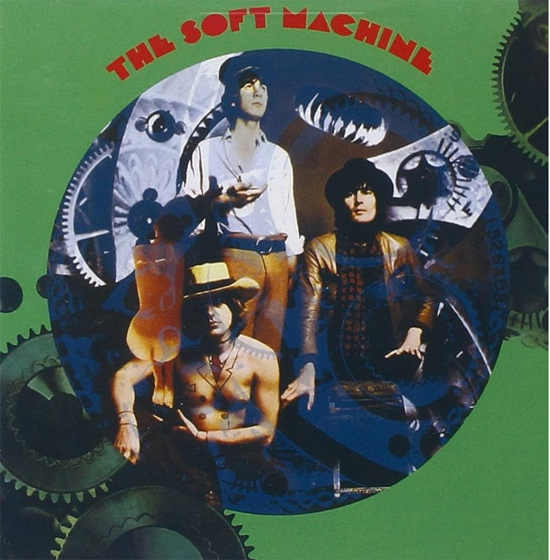

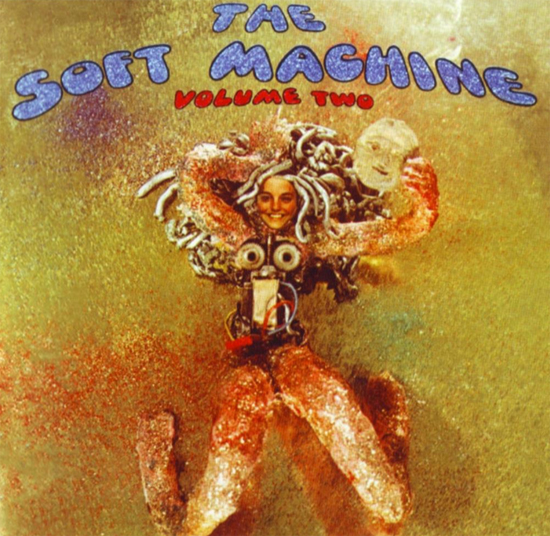

Ayant l’équivalent d’un album, Robert Wyatt est sur le point de se lancer, lorsque Probe se rappelle au bon souvenir de The Soft Machine. Nous sommes en décembre 1968, et le label réclame le second album dû selon le contrat signé. Le trio doit donc se reformer, mais Kevin Ayers a déjà entamé une carrière avec l’album « Joy Of A Toy » qui voit justement la participation de ses anciens camarades de Soft Machine. Ratledge et Wyatt refont équipe, et font appel à Hugh Hopper à la basse et à la composition. De nombreuses idées anciennes sont recyclées, à commencer par la face A du disque nommée Rivmic Melodies, et s’inspirant du morceau initial de Robert Wyatt. La face B se nomme Esthers’s Nose Job, avec un autre assemblage d’improvisations et d’idées anciennes. « Volume Two » réunit un panorama créatif aussi large qu’étrange. Wyatt y jette ses vieilles idées, Ratledge les remodèle, Hopper contribue à la fantaisie jazz-fusion. L’enregistrement est tellement haï par Wyatt et Ratledge, qui y voit une contrainte commerciale, qu’ils nomment certaines improvisations du nom de disques de bruitage qu’ils trouvent au hasard des étagères du studio : Pig, Fire Engine Passing With Bells Clanging…

|

| |

|

| |

|

|

Sauf que le résultat, ce disque complètement improvisé et bâclé, est absolument génial, supérieur au premier album. Et des cuivres apparaissent par moments comme sur Hibou, Anemone And Bear. Hugh Hopper fait rapidement la différence avec sa maîtrise des effets de guitare électrique appliqués à la basse. Il deviendra notamment un maître de la fuzz. Et pour couronner le tout, l’album grimpe haut dans les classements dans certains pays européens, atteignant notamment la seconde place des ventes aux Pays-Bas. The Soft Machine devient un groupe demandé en concert en France, en Allemagne et en Grande-Bretagne. Il n’est alors plus question de se séparer de nouveau, et un contrat avec la major Columbia fait tomber les derniers doutes.

A partir d’octobre 1969, The Soft Machine devient Soft Machine. Il se dote d’une section de cuivres : Lyn Dobson à la flûte et au saxophone, Jimmy Hastings à la clarinette, Nick Evans au trombone et Elton Dean au saxello. Sauf que les revenus des concerts, certes de plus en plus importants, ne permettent pas de couvrir les frais d’un groupe de sept musiciens.

Rapidement, l’équipage se limite à Wyatt, Ratledge, Hopper, Dobson et Dean. C’est cette formation qui enregistre un live majeur le 2 mars 1970 au Théâtre de la Musique à Paris. Le quintette est totalement effervescent de créativité.

Le troisième

La configuration de Soft Machine se stabilise autour du quatuor constitué de Ratledge, Wyatt, Hopper et Dean. Le 13 août 1970, la BBC prend la peine d’enregistrer le concert au Royal Albert Hall de Londres. Soft Machine vient d’atteindre un sommet commercial inattendu. L’album « Third » est sorti en juin 1970, mêlant musique live et studio, sur deux disques, avec quatre titres, un par face. « Third » sera 18ème des ventes en Grande-Bretagne, et 5ème en Hollande.

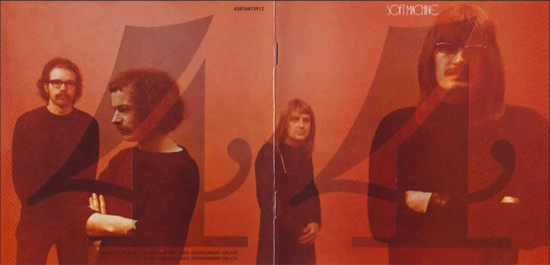

| |

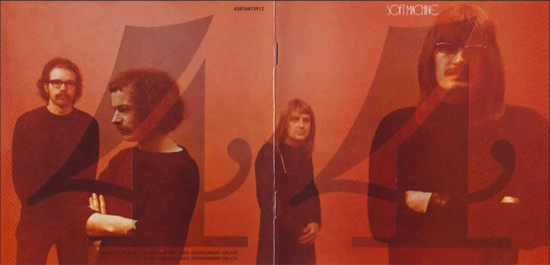

Sur les photos, seul Robert Wyatt possède un sourire malicieux. Hopper et Dean, avec leurs moustaches et leurs crânes se dégarnissant, ressemblent plus à des profs de math. |

|

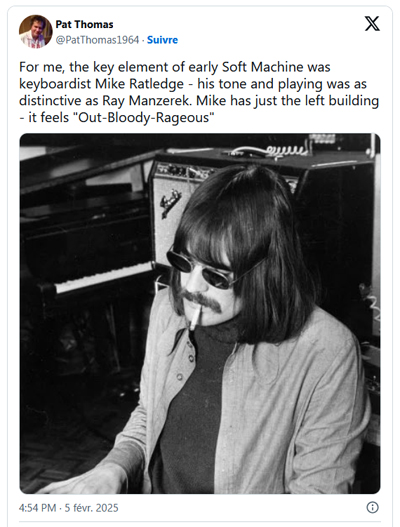

C’est un immense succès pour un double album sans aucune concession sonore, tournant sur trois morceaux instrumentaux et une étrange improvisation vocale qui remonte en fait à 1968. Avec « Third », Soft Machine vient d’atteindre l’étrange statut de groupe pop le plus apprécié de 1970 avec une musique totalement originale et sans concession. Toutes les éditions de « Third » révèlent des merveilles où Mike Ratledge devient le mage sonore au coeur de la musique. Il continue d’explorer les nuances de l’orgue Hammond et du piano électrique Fender. Les sons synthétiques arriveront plus tard, lorsque Mike Ratledge se sentira en capacité de produire un son plus personnel.

|

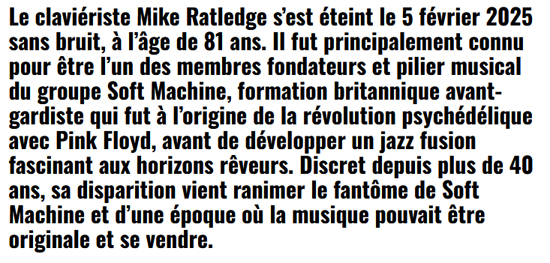

L’année 1970 est l’apogée de la carrière de Soft Machine, avec un double album d’une créativité folle, et des concerts devenus de véritables séances d’improvisations et d’expérimentations, les morceaux originaux servant juste de base de travail. Mike Ratledge et Hugh Hopper sont les deux musiciens les plus expérimentaux. Le premier invente des boucles obsédantes et des solos tantôt d’une poésie mélodieuse exceptionnelle, tantôt d’une violence électrique folle. Le second se transforme en Jimi Hendrix de la basse dès qu’il enclenche sa pédale fuzz. Robert Wyatt cimente le tout avec ses roulements de caisses devant autant au jazz qu’au rhythm’n’blues. Elton Dean devient le troisième soliste avec ses interventions à la ferveur coltranienne, dérapages free compris. D’ailleurs, le morceau Facelift qui ouvre « Third » est un mélange de prise live et de studio, montrant le cercle vertueux de création qui joue au sein de Soft Machine. On ne sait par ailleurs pas comment les classer : rock progressif, rock psychédélique, jazz-rock. Avec ses longues rêveries, le groupe est sûrement progressif, définitivement jazz fusion, avec des touches de musique concrète comme les boucles entêtantes inspirées de Terry Riley, mais plus du tout psychédélique. Le côté dadaïste a disparu pour la recherche musicale. L’image du groupe est par ailleurs assez austère, Mike Ratledge se cachant de plus en plus souvent derrière son rideau de cheveux noirs et raides et de petites lunettes fumées.

Sur les photos, seul Robert Wyatt possède un sourire malicieux. Hopper et Dean, avec leurs moustaches et leurs crânes se dégarnissant, ressemblent plus à des profs de math.

Le virage jazz

Si l’influence du jazz a toujours été là dès les débuts de Soft Machine, la fantaisie mélodique de Robert Wyatt, et les audaces musicales de Ratledge et Hopper rendaient le groupe passionnant et totalement unique. « Third » a été vécu par le désormais quartette comme une sorte de concrétisation d’une première phase créative. Après tout, Moon In June datait de fin 1968, et les ébauches de Facelift et Out-Bloody Rageous aux concerts de la seconde moitié de 1969.

Ratledge, Hopper et Dean décident d’opérer une bascule dans une musique plus jazz, au détriment de la fantaisie pop de Wyatt. Le batteur a de moins en moins le droit de s’exprimer, et sur l’album « Fourth » qui paraît en février 1971, il ne signe ni ne chante aucun titre. L’album a pourtant été enregistré dans la foulée de la brillante tournée de « Third », en octobre et novembre 1970. Mais le batteur est sur la touche. Incapable d’écrire correctement de la musique, expliquant ses idées en les chantonnant, il ne peut rivaliser avec un Ratledge ou un Hopper capables d’écrire des partitions. Sur « Fourth », Wyatt ne fait que jouer de la batterie, de manière toujours aussi originale, mais il est désormais relégué au rang de musicien-interprète. Kings And Queens et la suite Virtually qui occupe la seconde face sont l’oeuvre de Hopper, Teeth est signée Ratledge, Fletcher’s Blemish, un court morceau free, est de la plume d’Elton Dean. L’album est au demeurant excellent, avec l’ajout de plusieurs musiciens brillants : Roy Babbington à la contrebasse, Mark Charig, Nick Evans, Jimmy Hastings et Alan Skidmore aux différents instruments à vent. C’est un album entièrement instrumental, à la fois austère dans son approche plus traditionnellement jazz, mais aussi chaleureux et mélancolique dans son interprétation et son écriture à la sonorité très particulière. Le disque déroute le public, qui s’attendait à un nouveau « Third ». Il se classe à la 32ème place, marquant un clair recul. Cependant, pour une musique aussi élitiste, totalement dénuée du moindre tube commercial, c’est encore un beau score.

|

La tournée européenne de 1971 fait encore illusion. Robert Wyatt a droit à sa petite improvisation vocale, et les morceaux de « Third » occupent encore une bonne part des concerts. Par ailleurs, les interprétations à quatre des morceaux des albums de « Fourth » se fondent bien dans l’ensemble, et on entend encore un groupe soudé par la musique. Des dates américaines suivent, mais Robert Wyatt devient frustré et ingérable à cause de sa consommation grandissante d’alcool. Il a déjà publié un premier album solo en décembre 1970 nommé « The End Of An Ear » où il y met toutes ses idées recalées. Il tente d’emmener Hugh Hopper avec lui dans un nouveau projet nommé Matching Mole, mais le bassiste préfère rester au sein de Soft Machine, groupe dans lequel il a une grande latitude d’écriture, du moins pour le moment. Wyatt décide de partir en août 1971 après avoir assuré l’ensemble de ses engagements. Soft Machine doit se trouver un nouveau batteur.

Une froide détermination

Des auditions sont passées, et le batteur Phil Howard, au pedigree résolument jazz, rejoint Soft Machine. Il participe à la première partie des sessions de « Fifth » qui se tiennent en novembre et décembre 1971. Son jeu volubile mais technique doit rappeler un peu celui de Wyatt en plus sérieux. Et il fait un travail admirable comme sur le titre d’ouverture All White, déjà expérimenté durant les concerts de début d’années avec Wyatt. Cependant, Howard n’a pas l’état d’esprit Soft Machine, et il finit par s’en aller au bout de quelques semaines. Finalement, c’est un vieil ami du groupe, le batteur John Marshall, ancien membre de Nucleus, l’autre grande institution jazz fusion anglaise, qui prend les baguettes. L’homme a tout ce qu’il faut : la technique et l’instinct. Sur « Fifth », Mike Ratledge se montre plus productif, composant quatre des sept morceaux. Hugh Hopper n’apporte quant à lui qu’une seule pièce : M C.

Mésestimé, « Fifth » est un album magistral, mais glaçant. Soft Machine joue sur les nuances de gris, les percolations sonores, les claviers liquides, les échos froids. C’est un album à écouter face à un paysage de lac enneigé sous un ciel bas. La beauté réside dans les mélodies sublimes d’une mélancolie infinie. Le piano électrique a désormais pris le dessus chez Mike Ratledge, l’orgue Hammond saturé devenant désormais l’accessoire.

Les concerts s’accumulent, car « Fifth » a été boudé par le public européen, ne se classant nulle part. La majeure partie de l’année 1972 est consacrée à la promotion du nouveau disque, mais aussi à faire survivre Soft Machine qui n’a plus que cela comme principale source de revenu. Le quatuor essaie également d’y puiser de nouvelles idées. Mais Soft Machine semble rigide, arrivant difficilement à retrouver la poésie de sa musique. Elton Dean est mis à contribution au second clavier. Son saxophone sonne de manière plus mécanique. Finalement, il s’en va au cours de l’année 1972, peu de temps après les concerts européens.

John Marshall suggère alors le nom de Karl Jenkins. Ce dernier fut aussi membre de Nucleus, et Mike Ratledge l’estime beaucoup. Il est un multi-instrumentiste, saxophoniste, clarinettiste et claviériste, mais aussi compositeur prolixe. Jenkins intègre Soft Machine à la fin de l’été, et le nouveau quatuor part sur la route. Les concerts redeviennent spectaculaires de par l’improvisation permanente qui y réside. Soft Machine capte deux concerts au Dome de Brighton le 24 octobre 1972 et au Civic Hall de Guildford le 1er novembre 1972. La matière live servira au premier disque d’un double album nommé « Six ». Le second disque sera capté en studio en novembre et décembre 1972 aux Advision Studios de Londres.

« Six » qui sort en février 1973 se vend mieux que « Fifth », et reçoit de belles critiques par la presse spécialisée. Sur le disque live, Soft Machine a retrouvé sa magie poétique, et sur le disque studio, il a réactivé son audace créative avec des morceaux fascinants comme The Soft Weed Factor, Stanley Stamps Gibbon Album ou Chloe And The Pirates. Karl Jenkins a parfaitement su se fondre dans l’identité sonore de Soft Machine fermement tenue par les claviers de Mike Ratledge. Ce dernier a encore été particulièrement prolifique, signant la moitié des nouveaux titres originaux, dont The Soft Weed Factor qui est l’aboutissement de ses recherches sur Terry Riley.

Le 1er juin 1973, Robert Wyatt passe à travers une fenêtre lors d’une soirée trop alcoolisée et perd l’usage de ses deux jambes. La solidarité de la scène se met en route. Pink Floyd assure deux shows en une journée au Rainbow Theatre, avec Soft Machine en première partie, les bénéfices allant en soutien à Wyatt.

Au même moment, Soft Machine enregistre son septième album au CBS Studios de Londres. Hugh Hopper a décidé de quitter le groupe au printemps 1973, désormais limité à un rôle de compositeur complémentaire derrière Jenkins et Ratledge, le duo ayant pris le contrôle artistique de Soft Machine. Il va enregistrer un excellent premier album solo nommé « 1984 » et publié en 1973, avant de rejoindre le quatuor de jazz fusion anglais Isotope.

Hopper est remplacé par Roy Babbington, qui intervient à la contrebasse sur des albums de Soft Machine depuis 1971. La photo intérieure de « Seven » montre quatre musiciens au physique de laborantins scientifiques et de mathématiciens. La pochette est elle aussi presque soviétique, géométrique et médicale. Karl Jenkins et Mike Ratledge explorent les nouveaux claviers électroniques nommés synthétiseurs. C’est une vraie transition par rapport à « Six », qui conservait une touche progressive et jazz psychédélique. Ici, la musique se fait plus épurée et froide. On retrouve l’approche de « Fifth » avec cette touche électronique qui déshumanise encore l’ensemble. « Seven » est en fait un disque de pérégrination de banlieue parisienne. La musique ricoche sur le froid du béton des barres d’immeubles et des usines, et la chaleur d’un piano électrique jazz vient rappeler qu’il y a encore un peu d’âme humaine au pied d’une chapelle ou dans un bar de cette périphérie urbaine.

« Seven » est résolument un album électronique, où se mêlent les premiers synthétiseurs joués par Mike Ratledge et le saxophone baryton de Karl Jenkins. Roy Babbington dessine des lignes de basse six-cordes d’esthète, et John Marshall fourmille d’idées rythmiques. Mais c’est encore un disque froid et mélancolique qui saisit à la gorge celui qui s’y plonge. C’est un disque terrifiant, subtilement électronique, comme le prouve les géniaux Nettle Bed ou Penny Hitch. La poésie délicate reste ancrée dans la musique de Soft Machine, malgré les innombrables changements de line-up, qui fait que Mike Ratledge reste désormais le dernier membre fondateur.

Le tournant jazz-rock

Alors que l’année 1973 se termine, une évidence insidieuse s’affirme : « Seven » est certes un disque moderne qui connaît un succès correct, mais Soft Machine commence à manquer de souffle sur scène. Le set télévisé Jazz Workshop à Hambourg le 17 mai 1973 avec le doué Gary Boyle à la guitare donne des idées à John Marshall. Boyle est un ancien membre du Brian Auger And The Trinity et de Stomu Yamashta’s East Wind. Il est dans l’esprit de Soft Machine, et la télévision allemande a l’idée de les réunir pour un concert unique. L’intervention de Boyle révolutionne le jazz-rock un peu constipé de Soft Machine. Gesolreut est par exemple littéralement transfiguré par les lignes de guitare de Gary Boyle. Il ne reste cependant pas, formant au même moment son propre groupe nommé Isotope.

Après « Seven », Soft Machine bascule de Columbia chez EMI Harvest, le label progressif qui accueille notamment Pink Floyd. Le groupe décide de recruter définitivement un guitariste. Des auditions ont lieu, jusqu’à ce que Allan Holdsworth se présente. Le musicien a déjà fait partie de Nucleus et Tempest. C’est un virtuose discret, qui ne peut être que parfait pour Soft Machine. Il est immédiatement recruté à la fin de l’année 1973, et il se fera rapidement remarquer grâce notamment à sa prestation au Montreux Jazz Festival le 4 juillet 1974. Le 22 mars 1975, Soft Machine publie l’album « Bundles ». Le disque marque une rupture à tous les niveaux. D’abord il brise la numérotation des albums. Ensuite, il place Soft Machine dans le spectre du jazz fusion de l’époque : Mahavishnu Orchestra, Return To Forever, Colosseum II, Brand X… le quintette en offre sa version revue et corrigée, toujours sans perdre sa poésie sonore. Allan Holdsworth est le soliste leader avec ses interventions de guitare brillantes. « Bundles » est un chef d’oeuvre de jazz-rock poétique dominé par la suite Hazard Profile qui occupe l’essentiel de la première face. Mike Ratledge s’efface derrière l’écriture de Karl Jenkins, signant toutefois l’excellent The Man Who Waved At Trains.

Lorsque Soft Machine décide de se lancer dans une grande tournée européenne, Allan Holdsworth est hélas parti pour une offre qu’il ne pouvait pas refuser : intégrer le nouveau Lifetime du batteur légendaire Tony Williams. John Etheridge se glisse dans le rôle de nouveau guitariste, et la tournée est un grand succès. L’Europe redécouvre Soft Machine dans sa nouvelle configuration à guitare électrique. Le répertoire est focalisé sur le nouvel album complété de nouveaux morceaux inédits, faisant table rase de ses albums précédents. Et cela marche. Mike Ratledge y joue cependant un rôle de plus en plus mineur, accompagnant magnifiquement ses camarades au piano électrique, et intervenant en de rares occasions à l’orgue électrique, sa sonorité rappelant avec brio le passé de Soft Machine et l’album « Third ». Si John Etheridge n’est pas l’incroyable prodige de la six-cordes qu’est Allan Holdsworth, son jeu inventif et sa personnalité tranquille lui permettent de bien se fondre dans le groupe, et de laisser davantage de place aux autres musiciens, faisant de Soft Machine une entité sonore plutôt que le groupe d’accompagnement du guitariste. Soft Machine est même à l’affiche du prestigieux Festival de Reading du 22 au 24 août 1975 au milieu d’une affiche comprenant Yes, Wishbone Ash, Thin Lizzy, Hawkwind, Mahavishnu Orchestra, Robin Trower, UFO, Lou Reed et Supertramp. La carrière de Soft Machine est clairement relancée, et EMI Harvest ne ménage pas sa peine pour mettre en avant le groupe, fier de la nouvelle musique proposée, et d’avril à décembre 1975, Soft Machine est constamment sur la route.

En janvier 1976, Soft Machine se voit offrir les studios Abbey Road pour assembler un nouvel album. Le groupe se met au travail, disposant déjà de plusieurs thèmes travaillés sur scène les mois précédents : The Tale Of Taliesin, Ban-Ban Caliban, Song Of Aeolus, Out Of Season. Mike Ratledge semble absent, assurant ses quelques parties de synthétiseurs avec professionnalisme, mais sans implication particulière. A la fin de l’enregistrement en mars, il annonce qu’il s’en va. Le nouveau son de Soft Machine ne lui correspond plus, et les longues tournées l’épuisent. Ratledge est un homme discret, il n’a jamais fait part de ses états d’âme aux autres. Il sent juste que son temps est venu, et que le nom de Soft Machine est entre de bonnes mains avec Jenkins, Etheridge, Babbington et Marshall. Afin d’étoffer le son, le saxophoniste Alan Wakeman est ajouté. Il apparaît sur la pochette de « Softs » publié en juin 1976, mais pas Mike Ratledge.

|

« Softs » est une nouvelle merveille de jazz-rock moderne, toujours dotée de cette poésie sonore très particulière que la présence de Mike Ratledge a réussi à maintenir malgré le fait que la musique soit désormais le fruit exclusif du travail de Karl Jenkins, John Etheridge et John Marshall. La face A est dotée de trois thèmes majeurs développés sur plusieurs minutes, la seconde est constituée de thèmes courts créant une suite sonore. Le disque est bien reçu par la presse, et la tournée continue d’intéresser un public important, Soft Machine étant depuis quasiment ses débuts dans le circuit des universités anglaises. Roy Babbington n’en fera pas partie, décidant lui aussi de quitter le navire, remplacé par Steve Cook.

La plongée dans l’oubli

Mike Ratledge se consacre alors exclusivement à de la musique de studio, ce qui lui permet de rester davantage auprès de sa femme, la chanteuse soul-rock Marsha Hunt, avec qui il est marié depuis 1967. Il signe avec le label De Wolfe, spécialisé dans les musiques de films et de théâtre, et les publicités.

Soft Machine poursuit quelque temps, avant de s’éteindre en 1978 après un ultime album live enregistré au théâtre du Palace à Paris en 1977. La scène rock européenne a basculé dans le punk-rock et Soft Machine n’intéresse plus personne, surtout sans aucun musicien historique dedans. Karl Jenkins tentera de réanimer le nom avec Marshall et Holdsworth en 1981 pour un ultime album : « The Land Of Cockayne ». Jenkins rejoindra en parallèle Ratledge, dès 1976, pour signer des musiques de films, de pièces de théâtre et de publicités.

La mort de Mike Ratledge a subitement ranimé tous ces souvenirs, toute cette musique exceptionnelle, toute cette époque folle où la musique instrumentale improvisée était maîtresse, et où le public n’hésitait pas à se laisser submerger par l’écoute. Mike Ratledge était un homme de cet autre temps, un artisan discret, brillant et passionné. Même si elle était inévitable, quelque chose de plus s’éteint avec sa disparition.

Julien Deleglise

|

| |

|

|

|

|