| |

|

|

Rock Bottom, l'espace du dedans par Robert Wyatt - Gonzaï N° 333 - 13 août 2010 / Rock Bottom - Parlhot.com Rock Bottom, l'espace du dedans par Robert Wyatt - Gonzaï N° 333 - 13 août 2010 / Rock Bottom - Parlhot.com

|

Le 1er juin 1973, le farfadet de Soft Machine et Matching Mole fait une chute de quatre étages qui le laisse paraplégique ad vitam. Désormais il sera Robert Wyatt ou personne. Quelques semaines auparavant, il a fait la connaissance d’Alfie, sa compagne et muse aquatique, puis égrener les compositions de l’album à venir, « Rock Bottom », sur les bords de Venise. Trente cinq ans plus tard, Wyatt explique à Gonzaï la genèse de cette rupture historique.

Tout ça remonte à loin, près de 30 ans, et la mémoire n’est pas infaillible, c’est en partie quelque chose que nous construisons. Je ne peux donc être sûr que ce que je dis là est conforme aux choses telles qu’elles se sont passées.

A ma sortie d’hôpital j’essayais juste de mettre en forme les idées que j’avais accumulées durant ce séjour. J’avais passé presqu’un an sans autre chose à faire que rester au lit et écouter ce qui se passait dans ma tête. Au bout d’un moment j’avais fini par visualiser un ensemble. Ça devait représenter quarante minutes de musique. Je ne pouvais pas retenir plus. Je m’étais dit que ça pourrait faire un album. J’étais donc content de pouvoir me remettre au travail. Mon ambition était des plus modestes : trouver le moyen de continuer à faire de la musique alors que je ne pouvais plus être batteur.

A l’hôpital, dès que j’avais repris conscience, je l’avais dit aux musiciens « Je crois que vais rester là un moment. Je ne vais pas pouvoir continuer Matching Mole. » La vie de groupe, les tournées, tout ça pour moi c’était fini. En un sens c’était libérateur, mais c’était une liberté effrayante. Sans les musiciens de talent qui m’avaient accompagné, je n’étais pas sûr de pouvoir refaire un disque.

|

|

J’avais toujours fait partie d’un groupe. A mes débuts, dans les années 60, avec un groupe local, nous reprenions des standards de pop, de country et de rythm’n’blues pour faire danser les gens dans les bars. J’essayais de chanter ça en y mettant ma patte. Des mecs comme Joe Cocker et Rod Stewart excellaient à ce jeu-là. S’approprier l’accent américain et les voix viriles de Sam Cook et de Ray Charles, c’était vraiment leur truc. Moi pas. J’avais un timbre trop androgyne et j’aimais trop les voix de femmes comme celles de Dionne Warwick et du label Motown. Il fallait que je trouve ma propre façon de chanter et de faire de la musique.

Les aléas de ma vie m’ont poussé dans ce sens. Aujourd’hui ma musique n’est ni rock ni vraiment jazz et j’utilise ma voix comme un instrument. Ça ne veut pas dire que la voix est un instrument comme les autres. La voix n’est pas un instrument comme les autres. C’est un instrument plus limité que les autres, mais c’est le seul que tout le monde entende et que tout le monde sache jouer. A notre naissance, via notre mère, c’est même notre contact privilégié avec le monde. Tout ça en fait un instrument spécifique, qui implique certaines attentes et certaines responsabilités.

Je ne me suis jamais considéré comme un chanteur mais peu de temps avant mon accident, j’avais commencé à développer ma propre idée de ce que je devais chanter. Ça impliquait que je me mette au clavier et que je me considère comme un compositeur-arrangeur malgré mes maigres compétences techniques. Avant de faire éventuellement appel à d’autres musiciens, je devais pouvoir retranscrire seul les atmosphères que j’avais en tête.

A l’époque je m’étais remis à composer, je travaillais sur le matériel censé nourrir le troisième album de Matching Mole, j’avais des bouts, des liens entre les morceaux. Je fréquentais Alfie depuis peu. Elle me disait qu’elle aimait ce que je jouais depuis dix ans, mais qu’elle trouvait ça trop dense, trop crispé. Pour elle, j’avais tout à gagner à ralentir le tempo, simplifier les structures. Aller vers l’espace, vers la lumière. Elle m’avait offert un petit clavier. C’est la base du son de Rock Bottom. De mon côté, je m’étais lancé dans des improvisations vocales avec des amis comme Gary Windo. Ce genre de chant se retrouve sur le disque.

Peu importe ce qui a été fait avant ou après l’accident. Peu importe que je sois en train de jouer du clavier à Venise auprès d’Alfie ou cloué sur mon lit d’hôpital à réfléchir et rêver.

L’album se situe sur un autre plan. Je ne dis pas que l’accident n’y est pour rien. En un sens, j’ai eu de la chance d’être allé à l’hôpital. Pendant près d’un an je n’avais eu aucune responsabilité. Je n’avais pas eu à chercher de travail, à me faire à manger, à payer de loyer. Ne pouvant plus marcher, je n’avais rien d’autre à faire qu’à rester au lit et écouter ce qui se passait dans ma tête. Curieusement, il y avait un piano dans la salle des visites. Elle était constamment vide parce qu’en toute logique les visiteurs restaient dans la chambre de leurs proches. Mais c’est là que j’ai composé tous les passages de piano de Rock Bottom. Les paroles, elles, ont autant été écrites avant qu’après l’accident. Elles n’en découlent pas. Souvent les mots n’y ont d’ailleurs aucun sens précis. Je me suis juste projeté dans l’espace que j’avais en tête, j’ai chanté et c’est ce qui est sorti.

T.S. Eliot a dit une belle chose. Il a dit que ses lecteurs comprennent sans doute mieux ses poèmes que lui-même. Je vois très bien ce qu’il veut dire : quand j’écoute de la musique, par exemple celle de Duke Ellington ou de Charles Mingus, je sais parfaitement ce qu’elle signifie pour moi, mais je n’ai aucun moyen de dire si c’est ce que le type avait en tête. Ce que l’artiste vise et ce que les gens voient dans son œuvre sont deux choses différentes. De toute façon je ne crois pas que la musique parle de tristesse ou de bonheur, de soleil ou de ciel gris. C’est comme se dire « De quoi parle une fleur ? » Penser la musique en ces termes peut donc détourner de sa vraie nature, de ce qu’elle a à offrir. Je pense que ma musique échappe à ces critères météorologiques simplistes. Nos états d’âmes aussi. Ils sont plus complexes. Alors bien sûr, parfois ils se radicalisent, c’est notamment le cas lorsque nous sommes déprimés. Mais moi, quand je le suis je n’arrive à rien. Si je finis un morceau et qu’il se retrouve sur disque, ça veut donc dire que je me sentais plutôt bien quand je l’ai écrit et confiant quand je suis sorti de studio.

Une fois que j’ai eu toute la matière – six morceaux et pas un de plus si mes souvenirs sont bons – j’ai voulu accueillir d’autres couleurs.

Sur certains morceaux je ne me sentais par exemple pas capable de jouer telles parties de basse, et encore moins de la trompette. Et, autant sur certains morceaux je pouvais me contenter de mes propres percussions, autant sur d’autres je voyais bien que j’avais besoin d’un autre batteur. Pendant l’enregistrement, j’ai donc fait appel à des musiciens en fonction des besoins spécifiques de chaque chanson. C’était la bonne méthode de travail. J’ai tour à tour sollicité les services de Gary Windo à la clarinette et au sax ténor, de Montgezi Feza aux trompettes, d’Hugh Hopper et de Richard Sinclair à la basse et de Laurie Allan à la batterie. D’autres contributions sont plus accidentelles, notamment celle Mike Oldfield et d’Ivor Cutler.

Pendant la fin de l’enregistrement – qui a surtout eu lieu au studio The Manor de Richard Branson – Mike Oldfield était souvent là. Le gros son à base de guitares et de claviers de la dernière partie du disque, c’est son idée. Je n’y avais pas pensé car je ne suis pas porté sur instruments électriques, je préfère les acoustiques. C’est en partie pour ça que j’écoute peu de rock. Aujourd’hui je n’écoute quasiment pas de musique chantée.

Le chant qu’on entend sur le dernier morceau du disque est d’Ivor Cutler, un poète écossais qui venait nous voir jouer presque tous les week-ends du temps de Matching Mole, et qui montait souvent sur scène pour réciter ses poèmes sur fond d’harmonium. Sa participation à Rock Bottom est un hasard. Il avait une voix très particulière. Je ne m’étais pas préoccupé de savoir si la mienne convenait au texte que j’avais écris, je lui ai demandé de le lire et comme ça rendait bien j’ai laissé sa voix. Du coup je n’y chante rien, mais ce n’est pas grave. Je me fichais que ce soit ma voix ou pas, je voulais juste retrouver le son que j’avais en tête. Le transport. Je ne pense pas m’en être éloigné. Enfin je dis ça, je n’ai vraiment su ce qui m’habitait que le jour où j’ai commencé l’enregistrement avec les musiciens.

Il y a environ deux ans sur son album intitulé The Bairns, le groupe folk de Rachel Unthank, The Winterset, a repris Sea Song. Leur version est plus sobre que la mienne, mais très belle. Quand je l’ai entendue je me suis souvenu que c’était plus ça que j’avais initialement en tête. Le solo de la pianiste est vraiment très proche de ce que je souhaitais atteindre. Le mien est complètement parti ailleurs une fois que je l’ai enregistré. L’improvisation vocale de la fin, les sons bizarres, la production de Nick Mason, tout ça s’est rajouté en studio, mais si Rock Bottom avait dû être un vrai album solo, Sea Song aurait plutôt sonné comme ce qu’en a fait Rachel Unthank.

Sea Song est la première plage de Rock Bottom.

A l’époque de sa sortie Alfie l’ignorait ; elle ne savait même pas que Sea Song parlait d’elle. Elle pensait que ça parlait de choses plus abstraites. En un sens c’était vrai, mais c’était surtout une description d’elle et de ce que ça signifie de vivre avec une femme. C’est un immense privilège. Leur sang est lié avec la lune et la mer. Comme elles, elles ont des cycles qui les affectent. Ce n’est pas un scoop de le dire. D’ailleurs beaucoup de clichés ont déjà été écrits à ce sujet. Mais Sea Song en remettait une couche ! Tout ça pour dire que ce n’est pas parce qu’on aime quelqu’un au point de former cet animal qu’on appelle « un couple » qu’on sait tout de lui. Notre partenaire peut traverser des choses dont on n’a pas idée, ne serait-ce parce qu’elle a son propre espace, ses pensées. C’est quelque chose qu’il ne faut pas l’oublier.

|

|

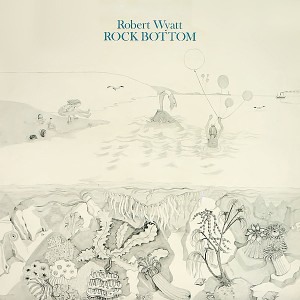

Pour la pochette de Rock Bottom, Alfie – qui réalise seule l’artwork de mes disques – voulait quelque chose de sobre pour prendre le contre-pied de tous ces disques psychédéliques et colorés qui envahissaient les bacs à l’époque. Elle s’était mise en tête de faire une image nostalgique, évoquer ces souvenirs issus de l’enfance qui incarnent une certaine conception du bonheur, de l’innocence, ce genre de choses archaïques qui restent dans l’inconscient collectif. Le dessin du Steam Ship en est une par exemple. C’est un gros bateau à vapeur, ça ne se fait plus aujourd’hui.

Alfie a eu l’idée de deux enfants qui jouent sur la plage, d’une fille et d’un garçon qui passent un moment comme ça, isolés.

Elle a aussi dessiné des reproductions de dessins de flore sous-marine. Elle avait trouvé ça dans de vieux livres de sciences naturelles. C’était des ouvrages datant des débuts de la révolution industrielle. Ils parlaient d’un monde où la nature avait plus de place dans la vie des gens, où la photographie n’existait pas encore. Ils montraient donc de beaux dessins d’oiseaux, d’arbres, de plantes. On en achetait plein. Surtout ceux qui parlaient de découverte de la vie sous-marine. Les gens rêvent souvent de voyage dans l’espace, de rencontres extraterrestres, mais en un sens pour nous cette vie sous-marine a toujours été plus fascinante. Cette autre forme de vie, on est sûr qu’elle existe. Au fond des mers de notre planète vivent vraiment des êtres qui n’ont plus rien de commun avec les poissons et tous les autres animaux que nous connaissons. On ne peut juste pas la voir ! Enfin maintenant on peut car nos instruments ont atteint ces zones de pressions mortelles et ramener des photos, mais ça reste du domaine de l’incroyable.

Cette vie sous-marine m’a toujours évoqué ces autres mondes qu’on a en tête et qui resurgissent parfois lorsqu’on crée. Ce n’est qu’une métaphore mais la vie vient des océans. Nous sommes que des créatures aquatiques qui tentent de vivre sur terre. Je crois que c’est ce genre de livres qui m’a donné l’idée d’appeler ce disque Rock Bottom.

Je ne pensais pas que cet album aurait un public. Quand je l’ai fini, comme à chaque fois que je fini un disque, je me suis dit « ça y est, la source s’est tarie, je suis cuit ». J’étais donc heureux que les gens l’aiment. En France, on m’a même décerné un prix spécial, le Prix Charles Cros que je suis allé recevoir à Paris. Ça m’a réconforté de voir qu’on acceptait ma nouvelle façon de travailler.

Un jour, des années après sa sortie, Rock Bottom a été réédité. Alfie a alors pensé que l’artwork n’était plus en phase avec l’époque. Elle a eu une nouvelle idée. Elle a fait une peinture très colorée qui met l’accent sur les enfants qu’on voyait dans l’arrière plan de la première pochette. Je crois que l’idée lui a inconsciemment été soufflée par la révélation du sens de Sea Song. Quelque part, cette femme et cet homme qui rejoignent la flore sous-marine, c’est nous.

Propos recueillis par Sylvain Fesson, avec l’aide de Bertrand Burgalat

Illustration: Colocho

>> L'interview sur le site de Gonzaï

Lire ci-après la version intégrale de cet interview mise en ligne quelques mois plus tôt (le 17 novembre 2009) sur le site parlhot.com.

ROCK BOTTOM

17 novembre 2009. 17h. Paris 19e. « Hello Mr. Wyatt ! » m’entends-je dire pour la troisième fois de ma vie. Non pas que je m’apprête à interviewer Robert Ellidge, vrai nom de Robert Wyatt, pour la troisième fois de ma vie, c’est la première et ce sera sans nul doute la seule, mais on s’est déjà eu deux fois au tel, le 12 novembre pour l’informer de ma demande, et le lendemain, vendredi 13, pour faire l’interview sauf que j’ai merdé. Au dernier moment, mon plan ligne fixe non surtaxée à l’étranger a sauté, et j’ai dû lui poser un lapin, à Wyatt, la honte. Et demander qu’on reporte.

Parce que voilà, moi j’aurais préféré être là à me prélasser dans un train filant, comme immobile, vers l’âtre de « Mr. Wyatt ». Je voyais déjà les plaines de son Lincolnshire osciller dans la fenêtre de mon compartiment comme du vin dans un verre et ma joue ventousée tout contre, des feuilles griffonnées sur mes genoux, le sommeil pas loin, comme un rêve. Oui, j’aurais traversé cette campagne de la côte est anglaise, vu ces plaines que j’imagine comme celles qu’on voit dans le « Faust Arp » version Scotch Mist de Radiohead. J’aurais pu frapper à sa porte et dire : « Hello Mr. Wyatt ! »

Ç’aurait été quelque chose. Ç’aurait été une quête. Wyatt chez lui me parlant de sa vie, de son oeuvre. On aurait eu le temps, tout le temps, comme hors du temps. Ambiance Père Castor, Chem-cheminée, Winnie l’Ourson présenté par Jean Rochefort. J’avais bien noté son adresse (je l’ai encore dans l’agenda de l’époque, j’attends vos propositions), j’avais regardé l’itinéraire, les trains. Je me voyais déjà raconter tout ça comme assis dans l’histoire. Je m’en faisais une joie. Mais non, le voyage n’avait pas pu se faire. Résultat : j’étais stress, stress, speed : il me fallait ce truc en plus : ce foutu fixe.

J’en avais finalement trouvé un. Thomas Ducres de Gonzai avait bien voulu me prêter le sien. La moindre des choses : c’est pour le premier et unique numéro de sa revue digitale Luxe Intérieur, autrement dit peanuts, que j’allais longuement interviewer « Mr. Wyatt ». J’allais donc chez Thomas. Et comme d’hab’, j’étais en retard. C’avait été le parcours du combattant dans les couloirs du métro. Du coup, le corps tout entier tendu par la pulsion fasciste de rejoindre mon destin, flèche aveuglée par sa cible, j’avais voulu flinguer tous les gens de boue sur mon chemin. « Je suis vivant et vous êtes mort ! ».

Ça ne se serait pas passé comme ça si j’avais été jusqu’à lui. Extrait de la fourmilière sururbaine, je n’aurais pas été le même. Le temps se serait écoulé différemment, compote de pommes, matching mole. Et de visu, par sa présence et son humour (et peut-être un verre et une clope), Wyatt aurait su me mettre à l’aise comme il l’avait fait lors de notre premier échange. On ne se souvenait plus du décalage horaire entre le Royaume-Uni et la France et comme dans mon agitation j’avais galéré à trouver ça sur le net, il avait blagué : « Les anglais sont stupides d’avoir changé d’heure, désolé, moi je n’y suis pour rien ! ».

D’ailleurs là au tel il ne fait pas autre chose : il calme le paranoïd jeune homme lancé dans ses folles espérances. J’arrive en lui demandant d’emblée de combien de temps on dipose pour l’entretien, il me dit qu’il voudra pouvoir sortir avant qu’il fasse complétement nuit, et comme dans ma peur de manquer je ne saisis pas l’idée (« Hakuna Matata, on a le temps »), je m’exclame d’un stupide stress d’esprit : « Très bien, vous me direz donc quand il se mettra à faire nuit chez vous ! ». H(on)ey man, slow down. Il clarifie donc la donne : « Pose-moi simplement tes questions et je vais essayer d’y répondre. »

« Rock Bottom est sur un plan qui a peu à voir avec mon accident » |

| |

|

|

Bonjour Monsieur Wyatt. Une remarque pour commencer. Connaissez-vous l’écrivain et critique rock américain Greil Marcus ?

Non.

En 1989, il a sorti Lipstick Traces, un livre-somme très érudit qui se présente comme une « histoire secrète du vingtième siècle » où il fait le lien – c’est en quelque sorte sa thèse – entre le mouvement dada et le mouvement punk. Et au début de ce livre il parle d’une vieille chanson intitulée « I Wish I Was a Mole in the Ground ». Avez-vous entendu parler de cette chanson ?

Non.

Elle aurait été écrite en 1924 par Bascom Lamar Lunsford, un avocat de 42 ans originaire de Caroline du Nord. Le refrain fait : « Oh, I wish I was a mole in the ground / Yes, I wish I was a mole in the ground / Like a mole in the ground I would root that moutain down / And I wish I was a mole in the ground. » Cette histoire de taupe m’a fait penser à vous, en raison du nom de votre groupe Matching Mole – formé en 72 après votre départ de Soft Machine – mais surtout parce que je trouve qu’elle illustre bien votre rapport au rock : vous l’avez infiltré et modifié ce monument comme cette taupe rêve de réduire la montagne en poudre. Pour moi, vous êtes un peu une taupe du rock. Qu’en pensez-vous ?

Oh, c’est une belle image. J’aime bien cette idée. Mais il est difficile de qualifier ma musique de rock, n’est-ce pas ?

Oui.

Mais faisons comme ci c’en était, ça me va. Hé bien disons que ma vie m’a poussé à inventer ma propre façon de faire de la musique. C’est ce qui est arrivé. Je veux dire, j’entends des choses dans ma tête, je n’essaie pas d’être différent, mais je n’essaie pas non plus de copier qui que ce soit, j’essaie juste de sortir les sons que j’entends dans ma tête. Certains sont très communs et certains ne le sont pas. Je suis très influencé par les musiques que j’aime. Et je suis même plus influencé par les musiques que je n’aime pas.

Ah oui ? Par exemple ?

Oh, non, je ne te donnerai pas d’exemples (rires) ! Je n’aime pas dire du mal des autres en public. Par contre, je peux te dire que je ne suis pas satisfait de certaines musiques que j’ai faites, et j’en tire des leçons pour les suivantes. Mon processus de création s’en trouve d’autant plus efficace, libéré.

Quand vous dites que certaines de vos musiques ne vous satisfont pas, vous pensez à certaines choses de The End of an Ear, votre premier vrai disque solo paru en 70 ?

Non, pas particulièrement, je pense à tous mes disques quand j’y entends quelque chose que j’aimerais refaire. Mais souvent c’est juste des questions d’intonation, de cadence de phrases, de certains mots que j’aurais bien changés. Disons que je vois mes 10 premières années de création comme ma période d’entraînement, ma période adolescente.

Il vous arrive donc de réécouter votre propre musique ?

Oui, ça m’arrive, je réécoute certaines choses et parfois des choses me surprennent, que ce soit positif ou non. Mais souvent, je n’ai pas besoin de réécouter ce que j’ai déjà fait, parce que c’est dans ma tête, j’ai intégré ce que j’ai besoin de savoir de ma musique et je me sers instinctivement de ce que j’ai fait au cours d’une séance d’enregistrement pour nourrir les séances suivantes. Par exemple, j’ai souvent l’habitude de cacher la voix dans le mix, je la traite comme si c’était un instrument comme un autre. Et Alfie (Alfreda Benge, sa compagne – nda) et David Gilmour (guitariste de Pink Floyd – nda) m’ont déjà dit : « Robert, ne cache pas ta voix, tu as une belle voix, il faut que les gens l’entendent. » Sur mon dernier album, qui est Comicopera (sorti en 2007 – nda), j’ai donc pris soin d’isoler un peu la voix des autres instruments. Ce sont donc des choses comme ça qui me dérangent parfois à la réécoute, rien de très sorcier. Je continue d’apprendre pour être plus efficace. Toute ta vie tu ne fais qu’apprendre.

Pourquoi avoir pris l’habitude de noyer votre voix dans le mix. Vous ne l’aimez pas ?

Non, c’est juste que je ne me suis jamais vraiment considéré comme un chanteur. Je n’écoute pas trop de musique chantée. En fait, je n’écoute quasiment pas de musique chantée. J’utilise juste la voix car j’y vois un instrument. Mais à mes débuts, dans les années 60, je chantais de la pop, des morceaux de rythm’n’blues, des morceaux sudistes, et quand je les chantais j’essayais de me les approprier, d’y mettre mon style, Mais bon, j’ai toujours trouvé que les plus belles reprises étaient faites par des femmes, pas par des hommes. Par exemple, j’ai toujours préféré Dionne Warwick ou d’autres chanteuses du label Tamla Motown ou des chanteuses folk. Et comme j’ai toujours eu du mal à chanter comme chantent les hommes, j’ai arrêté d’écouter de la musique d’hommes.

C’est pourquoi votre voix a toujours plutôt sonné comme celle d’une femme ou d’un elfe ?

Oui, je suis hermaphrodite ! D’ailleurs, encore aujourd’hui, quand des gens reprennent mes chansons, ce sont les femmes qui s’en sortent le mieux. C’est le cas, comme j’ai pu l’écouter, dans l’album de reprises qui a été réalisé avec l’orchestre de Daniel Yvinec (Around Robert Wyatt, sorti en 2009 avec, outre la sienne, les voix de Camille, Rokia Traoré, Yaël Naïm, Daniel Darc, Arno… – nda). Mais mon sentiment, quand je compose, c’est que je suis un producteur qui produit ses propres disques et pour moi la voix est un son parmi d’autres. Et je suis assez content de certains disques où j’ai mis la voix au même rang que les autres instruments, comme c’est notamment le cas sur Cuckooland (sorti en 2003 – nda). Mais en vérité, la voix n’est pas un instrument comme les autres parce que c’est le seul instrument dont tout le monde joue et que tout le monde entend. Quand tu es bébé la voix est même ton interface privilégiée avec le monde, notamment dans le ventre de la mère. C’est donc un son qu’il nous est nécessaire d’identifier pour survivre et grandir.

Qu’est-ce qui vous a amené à cette réflexion sur la voix ?

Je ne sais plus, mais tu sais, la voix c’est comme un visage. Et de la même manière que dans une musique complexe et touffue on se raccrochera toujours au chant, hé bien dans la peinture abstraite d’un visage on sera toujours capable de reconnaître un visage parce que reconnaître un visage est aussi une des premières choses qu’on doit apprendre étant bébé : qui est maman ? qui est papa ? est-ce un étranger ? est-ce un chien ? est-ce un chien mort ? Tout ça c’est une part importe de l’apprentissage du bébé. Devant une toile abstraite, on ne voit donc pas un fatras de lignes et de différentes couleurs, on voit les correspondances avec ce qu’on a appris dans la vie. Et donc, de même que le portrait est une part cruciale de l’histoire de l’art, la voix est une part cruciale de l’histoire de la musique. Ceci dit, en un sens, la voix est un instrument très limité. Avec elle, tu ne peux pas faire ce que te permet un piano ou un violon ou une batterie, etc. Ce qui montre bien que ce n’est pas un instrument comme un autre. Il faut comprendre que c’en est un qui est très spécifique, qui implique certaines attentes et certaines responsabilités.

Vous votre voix vous a toujours singularisé car vous évoluez dans un genre musical assez complexe – le jazz – ou elle y est souvent minoritaire. On peut dire que votre voix vous a en un sens popularisé, démocratisé…

Après avoir chanté de la pop et du rythm’n’blues pour faire danser les gens au milieu des années 60, j’ai joué dans un petit groupe qui tournait dans des clubs locaux et on chantait des chansons connues, toujours pour faire danser les gens. Ce n’est qu’ensuite que j’ai commencé à faire ma propre musique en essayant d’y incorporer toutes les influences issues du jazz et des musiques modernes que j’écoutais. J’étais très influencé par la plasticité du jazz et le fait qu’il ait un pied dans la structure et l’autre dans le chaos. Certaines musiques sont tout l’un ou tout l’autre, mais j’aime cette tension entre contrôle et perte de contrôle. D’autres choses m’ont influencé dans le jazz, mais je me serai senti en porte à faux et dans la mauvaise voie si je m’étais contenté d’imiter les chanteurs de jazz. Et je n’étais pas vraiment intéressé par les chanteurs de jazz. Par exemple, encore aujourd’hui, si je veux savoir comment chanter une bonne balade, j’en apprends plus en écoutant comment John Coltrane joue ses superbes balades plutôt qu’en écoutant comment le chanteur les chante. Parfois les gens pensent que tout ça doit se chanter avec, comment dire, un accent américain, des tournures de phrases américaines, que c’est comme ça que ça sonne bien, mais rien ne t’y oblige et ça ne marchait pas vraiment pour moi. Certaines personnes font ça très bien, comme Joe Cocker qui chantait comme Ray Charles, ou Rod Stewart qui chantait comme Sam Cooke, etc. Et il n’y pas de problème, c’est très bien, mais moi j’en étais incapable, j’ai donc dû trouver ma propre voix.

Mais comment l’avez-vous donc trouvé cette voix si particulière ?

Hum, c’est une bonne question ! Je n’en ai aucune idée.

Ok. Revenons si vous le voulez bien au thème central de cet entretien : la rupture.

Oui.

Tout à l’heure je l’ai introduit en vous comparant à la taupe de la chanson « I Wish I Was a Mole in the Ground » et en disant que, comme elle, vous aviez déconstruit une montagne : le rock. Vous avez fait ça par le biais d’un album. Cet album c’est Rock Bottom, votre deuxième album solo. On ne compte plus les musiciens rock ou pop qu’il a influencé depuis sa sortie en 74. Ce désir de donner de nouvelles pistes au rock vous habitait-il d’une quelconque façon au moment de faire ce disque ?

Oh, tu ne penses pas à ça quand tu fais un disque !

J’imagine mais la question mérite quand même d’être posée !

Mon ambition était on ne peut plus modeste, je voulais juste trouver comment continuer à faire de la musique maintenant que je n’étais plus batteur. J’essayais de donner forme à toutes les idées que j’avais accumulées sur des cassettes. Et dans un deuxième temps j’étais juste heureux d’être sorti de l’hôpital et de pouvoir à nouveau travailler.

D’un autre côté, vous aviez de l’ambition, vous vous lanciez en solo…

A ce moment-là je ne le savais pas encore, tout ça n’apparaît que rétrospectivement…

C’est vrai.

Quand j’ai fini le disque je me suis dit ça y est, nous y sommes, je n’ai plus rien, je suis fini. Car voilà, c’est tout ce que j’avais. J’avais mis tout ce que j’avais. Et c’est ce que je ressens à chaque fois que je fini un disque : « Ça y est, la source est tarit, je suis fini. » Mais quelque part, pour moi, tout ça fut libérateur. Effrayant mais libérateur. Parce que jusqu’à présent j’avais été dans des groupes, des aventures collectives, mais là je savais que je n’allais plus pouvoir faire partie d’un groupe, que je ne pourrais plus jouer de la batterie ni partir en tournée, ce n’était plus possible, et quand j’ai repris connaissance à l’hôpital, j’ai dû dire aux musiciens : « Ecoutez, je pense que je suis là pour un certain temps, je ne vais pas pouvoir continuer Matching Mole. »

Je vois, musicalement vous n’aviez plus que vos mains, votre voix…

Oui, et en ce temps-là, j’avais commencé à de plus en plus développer ma propre idée de ce que je devais chanter et ça impliquait que je sois aux claviers, que j’arrange tout, que je me considère comme un compositeur. Je devais faire le son moi-même, avec mes maigres compétences techniques plutôt que d’essayer de les obtenir par le biais d’autres musiciens. Je devais réussir à faire un disque par moi-même et créer avec mes propres atmosphères. Et une fois que j’aurais fait ça, j’inviterais des musiciens en studio pour donner vie aux sons que j’avais fait. C’est comme ça que j’ai travaillé et c’était vraiment la meilleure manière de travailler. Je n’aurais pas pu faire ça avant, mais j’ai trouvé que c’était le meilleur moyen de rendre compte de la musique que j’avais en tête.

Ce qui est curieux par rapport à Rock Bottom c’est que la force du mythe lié à votre accident, le thème de la chute : la plupart des gens pensent que vous l’avez composé après votre accident, comme s’il en était la méditation, le fruit, que c’était l’album de l’après, d’après la chute, ce que je dois dire je pensais aussi, mais en préparant cet entretien j’ai appris que vous l’aviez commencé avant votre accident…

Je ne l’avais pas avancé tant que ça mais oui, j’avais déjà commencer à travailler dessus. J’avais déjà rencontré Alfie depuis environ deux ans et elle m’avait offert un clavier et le son de base de Rock Bottom vient de ce petit clavier…

Une bonne idée cadeau donc !

Oui, ça s’est avéré être une bonne idée, exactement. Et j’ai aussi remarqué que dans les improvisations que je faisais avec des amis comme Gary Windo je chantais des sons qui se sont retrouvés sur Rock Bottom. Au départ, j’étais en train de travailler sur du matériel qui devait former le troisième album de Matching Mole. Et ensuite, à l’hôpital, j’ai trouvé un piano dans la salle de visite et personne n’y venait car les visiteurs vont plutôt dans les chambres des patients, donc tous les passages de piano de Rock Bottom ont été faits sur ce piano et les paroles ont autant été écrites avant qu’après l’accident, elles ne découlent pas de l’accident. Je veux dire, en un sens ce qui est bien dans le fait d’être à l’hôpital pendant presque un an c’est que je n’avais aucune responsabilité. Je n’avais pas à chercher un travail, ni me faire à manger ou payer de loyer…

En un sens, vous étiez dans la position d’un enfant…

Oui, parce que je ne pouvais pas bouger, on m’apportait à manger et j’étais vraiment libre de rester au lit et de rêver. Et ce qui est bien là-dedans, c’est que je pouvais être tout à fait à l’écoute de ce qui se passait dans ma tête et travailler là-dessus, encore et encore. Donc quand j’ai enfin pu enregistrer tout ça, j’avais balisé l’espace, visionné le tout, trouvé la forme. Etre à l’hôpital à aider à faire émerger tout ça. Mais les idées sur lesquelles je travaillais dataient d’avant.

A l’écoute de Rock Bottom on est happé par des moments de musiques véritablement extatiques. Vous sont-ils apparus tout aussi extatiques quand vous travailliez dessus ou que vous y pensiez sur votre lit d’hôpital ?

Oui, je pense que oui. Si les gens envisagent la musique en termes de joie ou de tristesse, ça peut les déconnecter de ce qui a vraiment lieu et de ce que communique réellement la musique. Je ne pense pas que la musique ait quelque chose à voir avec ces deux adjectifs. Je n’aime pas quand je vois des critiques de musique dire que Beethoven était colérique ou que Shostakovich était triste là où il était joyeux. Je pense que ma musique échappe à ces clivages émotionnels. Ces émotions sont comme des métaphores météorologiques, il pleut, il fait soleil… Or les choses qu’on a en tête, nos humeurs, ça change tout le temps, c’est une autre planète où tout se mélange. Évidemment, on est inconsciemment influencé par nos états d’âmes, mais tout ça est plutôt une question d’énergie. Quand tu es déprimé c’est très dur de faire quoique ce soit. Et moi, en effet, quand je me sens vraiment déprimé je n’écris pas, je ne compose rien du tout. Si je fais un morceau et si je le grave sur disque alors tu peux être sûr que que je devais me sentir bien et confiant dans ce que j’avais fait une fois sorti du studio. Et je ne pense pas qu’on puisse délibérément orienter sa musique en se disant : « Je veux que le public ressente ça plutôt que ça. » C’est plus instinctif.

Quelles chansons qui se sont finalement retrouvées sur Rock Bottom aviez-vous déjà composé en vue du troisième album de Matching Mole ?

Peu, c’était plus des petits liens entre les chansons. Des bouts. Mais pour être honnête tout ça date tellement que je ne me souviens pas bien. Et pour moi, ça importe peu car comme je te l’ai dit je n’arrêtais pas de penser aux sons que j’entendais dans ma tête. Que je sois avant l’accident dans l’appartement d’Alfie ou ailleurs avec le clavier ou que je sois dans mon lit d’hôpital en train de réfléchir ou même assis au piano dans la salle de visite, pour moi cet album se situe sur un autre plan, qui a peu à voir avec mon accident et ses circonstances physiques.

Mais vous ne pouvez pas nier que ce disque est aussi devenu ce qu’il est – mythique – parce qu’il y a eu cet accident. Avant comme après vos disques ne proposeront plus un tel envoutement et ne susciteront plus un tel accueil. Les gens le relient à votre accident, comme si cet événement vous avait ouvert les portes de la perception et connecté à un autre plan ou la musique, si je puis dire, n’est plus seulement de la musique. C’est un point de vue un peu cliché mais je ne pense pas qu’ils aient totalement tort, si ?

Non, je pense qu’inconsciemment ça a joué. Cet événement a joué. Parce que j’imagine que les gens se sont dits que c’était quelque chose de terriblement tragique et que si ça leur arrivait, ils se diraient : « Mon Dieu ! Que vais-je devenir ? » Mais ce n’est pas ce que j’ai vécu.

Finalement, Rock Bottom n’est-il pas plutôt un album sur l’amour qu’un album sur votre soi-disant tragique accident ?

Un album sur mon amour pour Alfie ? Oui, peut-être. Mais là encore je ne suis pas sûr qu’on puisse circonscrire la musique à ce genre de thèmes bien précis. Ce serait comme se demander : « De quoi parle une fleur ? Que signifie une fleur ? »

Je vois. Mais vous avez tout de même composé ce disque au début de votre relation avec Alfie, vous l’avez commencé quand vous l’avez rencontrée…

C’est sûr que sans elle il aurait été différent. Elle m’a influencé sur certaines choses, notamment par ce qu’elle me disait. Par exemple, elle me disait que pour elle la musique que je joue depuis 10 ans a beau être impressionnante et énergique, elle restait trop riche, crispée, hyperactive. Elle trouvait que j’avais tout à gagner à changer de rythme et à laisser plus d’espaces. Ce genre de choses. Et je pensais qu’elle avait raison. J’ai donc laissé plus d’espaces et simplifié les structures pour mettre plus de lumière dans ma musique.

Et qu’est-ce que ça vous fait de savoir qu’avec ce disque beaucoup de gens ont cru tenir une sorte d’ermite mystique ?

Hum, T.S. Eliot a dit une belle chose à propos de ses poésies. Il a dit que les gens qui lisaient ses poèmes les comprenaient sans doute mieux que lui-même. Et moi-même, je sais ça en tant qu’auditeur de musique. Par exemple si j’écoute du Duke Ellington ou du Charles Mingus, je sais très bien ce que ça signifie pour moi, je peux l’expliquer mais je n’ai aucun moyen de dire si c’est ce que ces musiciens avaient précisémenten tête. Ce sont deux choses. Je veux dire, ce que j’aime dans la musique et dans l’art, c’est que l’artiste produit quelque chose instinctivement et si ça marche, si ça plait, c’est parce que ça entre en résonance avec des émotions et des sentiments que les gens éprouvent. Ce qui fait qu’ils peuvent s’identifier. Mais ce n’est pas quelque chose que tu fais délibérément. Malgré nos différences et nos particularités, nous ne sommes que les déclinaisons du même animal, du même atome. C’est ce que je pense. Il n’y a pas seulement une humanité commune, mais une communauté d’esprit entre toutes les choses vivantes. Je ne suis pas religieux mais là-dessus je suis d’accord avec les bouddhistes.

Vous êtes bouddhiste mais vous n’êtes pas religieux ?

Oui, je suis bouddhiste et Bouddha n’était pas un Dieu, c’était un homme. Je ne déteste pas Dieu mais j’aime juste cette idée que nous sommes tous une petite partie d’une seule grande et même chose. Les gens et les autres créatures vont et viennent mais le matériau dont nous venons, le matériau qui nous fait aller et venir, lui il est toujours là, il ne bouge pas, il change juste de forme, et quand on meurt d’autres personnes arrivent. Les gens sont tous la même manifestation du désir d’avoir une belle vie. Et parfois les artistes arrivent à trouver en eux un langage qui fait dire aux gens : « Oh, je vois pourquoi il a fait ça ! ». ça dépasse les mots, et c’est donc difficile d’en parler comme ça dans une interview.

Oui. Il y a d’ailleurs peu de mots dans Rock Bottom !

Oui, et je connais un jeune chanteur israëlien qui m’a dit un jour : « Quand j’étais jeune je ne pouvais pas parler anglais donc j’écoutais vos disques. » Après, il a appris a parler anglais et il a réécouté Rock Bottom et il m’a dit : « Je ne comprends toujours pas ce que tu y chantes ! » (rires) Les mots n’y traduisent pas un sens précis, rationnel.

Je crois bien que c’est votre seul disque où les mots n’ont pas de sens direct et se « réduisent » souvent à des sons, des onomatopées, comme « not », « ni »…

Oui, mais encore une fois, comme je te l’ai dit, c’est sorti comme ça, je n’ai pas décidé d’écrire comme ça, je me suis juste projeté dans l’espace que j’avais en tête, j’ai chanté et c’est ça qui est sorti, voilà. Après tu te sers juste instinctivement de ta faculté de jugement pour sélectionner ce qui te semble marcher, sans même savoir pourquoi ça marche. Je ne sais pas pourquoi ça marche.

Sur Rock Bottom vous pulvérisez aussi toute signification rationnelle en ayant enregistré certaines bandes à l’envers…

Oui, c’est le cas sur la dernière plage de la première face du disque.

Sur le morceau « Little Red Riding Hood Hit The Road », c’est ça ?

Oui, la seconde moitié du morceau est l’exact miroir de la première. J’ai renversé les cordes ainsi qu’une partie des voix, mais j’ai aussi ajouté une nouvelle chanson par-dessus et demandé à Richard Sinclair, le bassiste, de jouer dans le bon sens tout au long de cette partie. Donc c’est à la fois à l’envers et à l’endroit.

Les fondamentalistes chrétiens ne vous ont jamais cherché des poux en allant dire, comme c’est arrivé aux Beatles et à Led Zeppelin, que ces bandes renversées cachaient quelques messages satanistes destinés à corrompre la jeunesse ?

Oh, non, j’ai de la chance de ne pas être assez célèbre et ça m’a évité d’avoir des ennuis. Personne n’a élevé la voix mais peut-être que certains y ont vu ce genre de messages subliminaux. Pour ma défense, je dirais que Satan n’est qu’un ange déchu.

Pour revenir plus concrètement au thème qui nous incombe – la rupture – il y a une chose qui m’a frappé à l’écoute de Rock Bottom, c’est sa proximité, ne serait-ce que dans les ambiances musicales développées, avec l’album Kid A de Radiohead. Connaissez-vous ce groupe et cet album ?

Je n’ai jamais écouté Radiohead.

Du tout ?

Non.

Hé bien je vous conseille d’écouter ce Kid A. Sans rentrer dans les détails, un soir de l’été 2007, j’ai vu Rock Bottom dans cet album. Une étrange et puissante expérience.

Ok. Mais nous ne sommes pas de la même génération, leur album est sorti bien après le mien, n’est-ce pas ?

Oui, en 2000, 26 ans après, mais justement : ne pensez-vous pas que deux œuvres puissent dialoguer ensemble par-delà les âges, comme deux sœurs, puisant à la même source ?

Oui, je vois.

Mais dites-moi, vous qui êtes anglais, et un anglais amateur de jazz et de musiques progressives, comment est-il possible que vous n’ayez jamais entendu parler d’un groupe de rock anglais si célèbre et amateur de jazz et de musiques progressives comme Radiohead ?

Disons que j’écoute peu de rock. A vrai dire, je n’écoute aucun groupes de rock, ce n’est pas un champ qui m’intéresse. Je veux dire, je suis sûr qu’ils sont très bons, on m’a dit qu’ils l’étaient, mais j’écoute plutôt de vieux disques de jazz, du flamenco et d’autres choses comme ça… Les groupes de rock blanc ne m’ont pas vraiment intéressé depuis les années 60. ça ne veut pas dire que je n’aime pas ce qui se fait en rock aujourd’hui, mais voilà c’est juste que je n’écoute pas ça.

C’est une question de fossé générationnel ?

Je ne sais pas. Oui, peut-être. Mais bon, il y a des milliers de styles de musique différents dans le monde… En terme de musique guitare, basse, batterie, clavier, chanteur, ce n’est juste pas celle que je préfère écouter.

Vous n’êtes même pas curieux d’écouter un peu les groupes de pop actuels qui vous citent parmi leurs références ?

Hé bien, je suis toujours content de savoir que les gens écoutent ma musique mais je ne cherche pas à savoir qui j’influence. Je préfère me concentrer sur ce que j’ai à faire.

17 novembre 2009. 17h30. Paris 19e. « Je n’ai jamais écouté Radiohead ». Et là, c’est le drame ! A mi-course, après une demie heure d’entretien, j’ose enfin en venir au sujet qui me tient à coeur, j’ose enfin lui révéler, sans qu’il s’en rende compte, ce qui constitue l’étincelle, la scène primitive de mon projet d’interview avec lui, je crache enfin le morceau, lui parler de Radiohead, des correspondances magiques qui unissent, à 26 ans d’intervalle, son Rock Bottom et leur Kid A, deux disques OVNI, ni jazz, ni rock, portés par les mêmes synthés mediumniques, le même délitement du logos et surtout, surtout, mystérieusement hantés, en leur centre, par la même figure mythologique : l’histoire d’un homme qui tombe d’un immeuble et se réinvente à travers ce handicap (cf. la théorie d’un Kid A bande-son prophétique des événements du 11 septembre dans Je, La Mort et Le Rock’n’Roll de Chuck Klosterman). Mais plouf ! bide de ouf : Robert Wyatt ne connait pas Radiohead.

En même temps quel naïf je fais. Pensais-je sérieusement que j’allais pouvoir lui exposer ma théorie toute personnelle et faire mouche comme dans un rêve, pensais-je sérieusement qu’il allait la valider point par point tel un maître de thèse, et même l’écrire avec moi là toute de suite dans l’ora(c)l(e) de l’échange ? Tout cela est de l’incommunicable, de l’ordre du strict ressenti de l’auditeur tout retourné et ce texte, je devrais le tirer moi-même de ma sainte trinité (Me, Myself and Eye). Et ce texte, ce sera même le premier chapitre de mon livre sur Radiohead : Where I End and You Begin. En attendant, je ne me formalise pas, ce bide était somme toute prévisible et j’ai encore tellement à lui dire et il parle tellement volontiers, abordant finalement de lui-même, je m’en rendrai compte après coup, tous les thèmes secrètement « Radioheadesques » que j’avais en tête (J.C. et Bouddha, E.T. et monstres marins, le visage et la voix, l’abstraction et le figuratif…) que je lâche prise.

« vivre avec quelqu’un c’est inventer une sorte de nouvel animal qui s’appelle le couple ».

Revenons à Rock Bottom. Vous dites ne pas chercher à savoir l’influence que votre musique exerce, mais n’étiez-vous tout de même pas un peu inquiet de la manière dont ce disque allait être reçu quand vous l’avez sorti ?

Je ne pensais pas qu’il aurait un public. J’ai donc été vraiment ravi de découvrir que les gens aimaient ces chansons. D’ailleurs, en France j’ai même gagné un prix spécial, le Prix Charles Cros. Je suis allé le recevoir à Paris. J’étais stupéfait, très content et un peu nerveux. J’avais sérieusement douté de pouvoir refaire tout un disque sans les très bons musiciens avec qui j’avais eu l’habitude de jouer, ça m’a donc réconforté de voir que les gens aimaient ma nouvelle façon de travailler.

Parlons de ces musiciens sans qui Rock Bottom ne serait pas non plus Rock Bottom. Comment les avez-vous choisi ?

J’ai fait ça chanson après chanson. Je me disais par exemple : « Qui serait le meilleur bassiste pour ce morceau ? » Pour certains morceaux je pensais à Hugh Hopper et pour d’autres à Richard Sinclair. Pour la batterie, j’ai parfois demandé à Laurie Allan de venir jouer et parfois je me suis même dit que j’allais faire moi-même mes propres percussions.

Vous avez fonctionné un peu à la manière d’un peintre, teintes par teintes et touches par touches ?

Oui, et d’autres choses se sont faites de manière assez accidentelle. Par exemple, à la fin de l’enregistrement Mike Oldfield était souvent dans le studio – The Manor, le studio de Richard Branson – il nous a donc fait quelques suggestions et il en est venu à ajouter des guitares. Il a aussi eu l’idée de démultiplier le son de mon clavier en plusieurs couches. Le gros son à base de guitare et de clavier qu’on peut entendre avant le dernier morceau de l’album est donc vraiment dû à Mike Oldfield. Moi je n’avais pas vraiment pensé à ça parce que je ne pense pas vraiment aux guitares et c’est d’ailleurs la raison pour laquelle je n’écoute pas beaucoup de groupes de rock : je n’écoute pas vraiment de guitares et de basses, je préfère les instruments acoustiques. Enfin bref, en studio j’ai envisagé chaque chanson individuellement, sans aucune préméditation. Je me disais : « Tiens, sur celle-là – « Alifib » – ce serait bien d’avoir tel motif, de le laisser tourner et de demander à Gary Windo de jouer des solos par-dessus. » Je ne savais pas de qui j’aurais besoin avant d’entrer en studio.

Rock Bottom compte seulement 6 morceaux. Y en a-t-il que vous n’avez pas gardé ?

Non, j’ai utilisé toutes les idées que j’avais.

Donc tout est là, dans ces 6 morceaux.

Des choses ont bien sûr été jetées lors de l’editing des morceaux, mais à part ça je ne me rappelle plus trop. A l’époque où je suis sorti de l’hôpital, je n’arrivais pas à mémoriser plus de 40 minutes de musique jouée… 40 minutes de musique jouée par un seul homme. J’aurais d’ailleurs pu faire un album solo avec ces morceaux. Mais quand j’ai commencé l’enregistrement, j’ai voulu accueillir les idées et les sons que les musiciens pouvaient m’apporter. Dans le dernier morceau de l’album, je ne m’étais même pas préoccupé de savoir si ma voix convenait bien au texte que j’avais écrit, j’ai donc demandé à Ivor Cutler (auteur de chansons, écrivain, poète et humoriste écossais qui s’est notamment fait connaître pour son rôle de chauffeur de car dans le film des Beatles Magical Mystery Tour – nda) de le lire. Du coup, je lui ai laissé faire toute la dernière voix. Et ce n’était pas préalablement décidé, ça s’est fait sur le tas. Peu m’importait que ce soit moi ou un autre qui s’y colle, l’important était juste de parvenir à recréer le voyage que j’entendais dans ma tête. Je ne me souviens plus trop si j’ai beaucoup dévié en route. J’aurais tendance à dire que j’ai bien traduit ce que j’avais en tête. Enfin, à vrai dire, je ne sais pas trop ce que j’avais en tête, je ne l’ai réalisé que lorsqu’on est entré en studio.

L’enchaînement des chansons sur le disque traduit-il la manière dont vous les faisiez passer dans votre tête quand vous étiez à l’hôpital ?

Je t’avoue que j’essaie de m’en souvenir mais ça remonte à si loin…

Quel âge as-tu ?

30 ans.

Hé bien ça fait plus de 30 ans que Rock Bottom est sorti. Imagine si on te posait des questions précises sur ce que tu as fait il y a 30 ans, tu vois le problème ?

Oui, j’ai bien conscience de vous poser des questions difficiles !

Donc le fait est là : tout ça remonte à loin et la mémoire n’est pas tout le temps fiable. C’est en partie quelque chose que nous construisons consciemment. Je ne peux donc pas être sûr à 200 % que ce que je te dis est conforme à ce qui s’est vraiment passé. Je reste surpris quand je vois tout à coup des évidences surgir de mon passé. Ça me sidère. Tiens, je vais te raconter une de ces dernières choses issue de mon passé qui m’a récemment pris par surprise. Il y a un groupe de folk du nord de l’Angleterre qui s’appelle The Unthanks. Il est essentiellement formé de deux filles, Rachel et Becky Unthanks. Elles ont intitulé un de leur album The Bairns, un mot du nord de l’Angleterre qui signifie « enfant », « bébé ». Il est sorti il y a environ deux ans. Et elles y ont repris « Sea Song ».

Oui, je me rappelle avoir écouté le disque et la reprise : une belle reprise !

Oui, elle est plus sobre que la mienne, elle est vraiment folk, mais c’est une belle reprise. Et surtout, quand je l’ai entendue, je me suis souvenu que la façon dont elles l’avaient reprise était en fait plus proche de la manière dont j’avais moi-même envisagé « Sea Song » dans ma tête à l’époque.

Vraiment ?

Oui, et la plupart des choses que j’y avais rajoutées – l’impro vocale tout au long de la fin, les sons bizarres, l’aide de Nick Mason à la production, tout ce travail d’expansion – toutes ces choses sont essentiellement venues quand on est entré en studio. Mais si Rock Bottom avait vraiment dû être un album solo, « Sea Song » aurait été très proche de la version qu’en a faite The Unthanks.

Vous le leur avez dit ?

Oui. Aujourd’hui elles ont un pianiste, il est très bon, mais la femme qui jouait du piano sur « Sea Song », son solo était très proche de ce que je souhaitais initialement atteindre. Moi, mon solo de piano est parti complètement ailleurs une fois que je l’ai enregistré. Donc voilà, à la base ce que j’avais en tête ressemblait plus à ce qu’elles ont fait et c’est étonnant, comme si elles avaient clairement capté l’essence de ce que j’avais en tête et qu’elle l’avaient porté à une autre génération. C’est vraiment étrange, je trouve fascinant qu’elles aient su capter l’essence de « Sea Song ». C’est comme si quelqu’un te regardait et voyait clair en toi, voyait ton âme, tu vois ?

Oui et c’est plutôt rare que des reprises de Rock Bottom vaillent vraiment le coup…

Peut-être, mais ces derniers temps il y en a eu de bonnes. Il y a quelques années est sorti un CD que je trouve bon, des groupes français y reprennent mon répertoire de différentes manières et plus récemment un groupe suisse ou australien a fait d’extraordinaires versions de certains de mes morceaux. Des gens arrivent donc à s’approprier mes morceaux. Je pense aussi à John Greaves ou Annie Whitehead qui a fait quelque chose avec la chanteuse Julie Tippetts, une musicienne et une grande chanteuse. Elle chante même mes morceaux plus justement que je ne les chante moi-même. C’est un sentiment extraordinaire d’entendre ça. J’aime quand les gens reprennent mes chansons.

Parlons maintenant un peu des pochettes de Rock Bottom. Ce disque en a effet bénéficié d’une nouvelle pochette lors de sa réédition en 88. Pourquoi ce changement d’artwork ?

Tous les visuels sont d’Alfie. Elle a vraiment carte blanche. Je ne lui conseille rien. L’artwork, la typo, tout ça, c’est elle qui décide. Son idée de base c’était de faire un dessin au crayon de papier sur un morceau de carte, quelque chose de clair, voire terne, pour prendre le contrepied de toutes ces pochettes de disques de musique psychédélique très colorées qu’on voyait dans les magasins. Elle a fait ça pour le disque d’origine. Et quand sa réédition a été décidée, elle a pensé que ce travail ne convenait plus. Le contexte n’était plus le même. Et elle a eu une nouvelle idée, elle a donc fait une peinture.

D’accord…

Et puis lors de la première édition du disque, elle ne savait pas que son premier morceau serait « Sea Song » et que ça parlait d’elle. Et ça parlait d’elle. (Il chantonne : ) « When you’re drunk, I like you mostly / Late at night, you’re quite alright / But I can’t understand / The different you in the morning ». Je ne la nommais pas mais pour moi c’était évident que ça parlait d’elle. Elle s’en est rendue compte plus tard, après que je le lui ai dit. Et je crois que c’est en partie pour ça qu’elle s’est permise de peindre un homme et une femme pour la nouvelle pochette de Rock Bottom.

C’est une interprétation plus claire du sens de cette chanson…

Oui. En un sens, ça nous représente elle et moi. Elle a fini par se rendre compte de ça. Avant elle pensait que j’y parlais de choses plus abstraites. D’un côté, ce n’est pas faux. Mais maintenant je réalise que j’y faisais juste une description d’Alfie. Et que j’y parlais aussi, par projection, du privilège extraordinaire qu’est de vivre avec une femme.

Quand on est un homme ?

Oui, c’est un grand privilège. Il ne faut pas l’oublier. L’autre n’est jamais acquis, il ne faut pas croire qu’entre deux personnes qui s’aiment il y a forcément entente et compréhension mutuelles. Ça ne va pas de soi. Ce n’est jamais acquis. Quand tu vis avec quelqu’un – et tu peux être homosexuel, vivre avec une personne du même sexe – ton partenaire a beau être ton partenaire, il a son propre espace, sa propre pensée, quelque chose qui t’échappe…

Oui, il y a quelque chose de fondamentalement expérimental à tenter de faire un pot commun de deux cerveaux, deux sexes, deux peaux, deux solitudes, deux êtres !

Tout à fait, c’est comme si tu inventais une sorte de nouvel animal qui s’appelle « un couple ». Néanmoins, tu dois garder à l’esprit qu’il a d’évidentes différences biologiques entre l’homme et la femme (rires) ! Par exemple, j’ai remarqué la relation que leur sang entretien avec le rythme des marées. Dans « Sea Song », je faisais donc allusion au fait que les femmes ont des cycles menstruels, que leur organisme se nettoie de son sang et qu’elles peuvent donc être affectées par ces changements. De ce fait, elles sont donc connectées à la lune. Je sais que beaucoup de choses et que même beaucoup de bêtises ont déjà été écrites au sujet de cette différence entre les hommes et les femmes mais voilà, ma chanson parlait aussi de ça ! Du fait qu’on doit respecter que la personne qui partage notre vie puisse traverser des choses dont on n’a pas idée et qu’on ne peut pas comprendre.

« Sea Song » est donc une chanson assez féministe !

Oui, on peut le voir comme ça. Dans ma vision des choses elle l’est, mais pas au sens du féminisme qui voudrait que l’homme et la femme soient pareils. Pour moi, il est assez évident que nous ne sommes pas pareils. Que nous sommes complémentaires. C’est comme ça que je vois les choses.

Pour en finir au sujet des pochettes de Rock Bottom, je dois dire que j’ai toujours été frappé par leur opposition de style : la première est lunaire, presque livide, comme funéraire, alors que la seconde est chaude, méditérranéenne, sensuelle.

C’est possible. Il faudrait que tu en parles à Alfie. Mais elle vient juste de sortir faire des courses… Je ne peux pas répondre à sa place, mais je pense qu’elle n’envisageait pas la première pochette sous un angle funèbre, mais plutôt sous celui d’une certaine nostalgie, cette nostalgie des choses issues de notre petite enfance qui désertent petit à petit notre mémoire, comme le Steam Ship (bateau à vapeur – nda). Ça, ça ne se fait plus aujourd’hui. Ce bateau nimbé de fumée est donc devenu une image archaïque, quelque chose qui fait partie d’un certain inconscient collectif. Et c’est pareil pour l’idée de la seconde pochette du disque : ces enfants qui jouent sur la plage et qui passent un moment comme ça, isolé des tracas du monde extérieur, ça évoque aussi quelque chose de l’ordre de l’inconscient collectif. Quelque chose qu’on ne voit plus trop. Il est une nouvelle fois question de la réminiscence de quelque chose d’agréable et de très lointain, définitivement derrière nous… Mais bon, je ne sais pas trop là, je m’aventure en terrain inconnu, il faudrait plutôt poser la question à Alfie !

J’aimerais pour conclure que nous parlions plus clairement de poésie. Tout à l’heure vous avez évoqué Ivor Cutler, un ami poète, qui parle sur le dernier morceau de Rock Bottom. Comment l’avez-vous rencontré ?

C’était un poète écossais. Il n’est plus de ce monde. Il était plus vieux que nous. Je l’ai rencontré parce qu’il lisait des poèmes en s’accompagnant à l’harmonium, des poèmes souvent très drôles, étranges, et qu’on était régulièrement programmé aux mêmes soirées. Il venait nous voir jouer presque tous les week-ends. C’est comme ça qu’on est devenu amis. Il a laissé une centaine de livres merveilleux, dont la plupart parlent de drôles et d’étranges histoires sur ce qu’est une enfance en Ecosse. Il avait une voix très particulière. Il venait vraiment de la campagne écossaise, sauvage, d’une famille de juifs immigrés issue d’Europe Centrale. Il avait donc la double identité de juif-écossais, et je ne sais pas ce que ça signifiait pour lui, mais je crois que ça faisait tout son caractère. C’était un type super. Très drôle. Il était assez connu en Angleterre. Il faisait des émissions de radio, des livres audio. Il a fait beaucoup de choses, mais c’était un vrai minimaliste au sens où ses histoires étaient courtes, ses mots simples. Il y avait quelque chose de très enfantin dans son travail. Tu devrais faire une petite recherche sur lui sur internet. Je ne sais pas ce qui s’y trouve, je n’ai pas regardé, mais si tu tapes Ivor Cutler sur Google ça te donnera une meilleure idée de lui et de ce qu’il faisait.

Vous semblez proche des poètes et d’une certaine forme de poésie. En 1969, pour célébrer la bizarrerie à l’oeuvre dans la musique de Soft Machine, le Collège de Pataphysique vous a d’ailleurs fait Chevalier de l’ordre de la Grande Gidouille. Etiez-vous passionné par la poésie quand vous étiez jeune ?

Ah ! c’est marrant, j’en parlais justement l’autre soir avec Alfie. Mais pour être honnête la réponse à cette question est : « Non ». Mes parents avaient un ami poète qui s’appelait James Reeves, et ma mère a plus tard rencontré Robert Graves, qui était un grand poète. Mais non, moi mon truc c’était la peinture et la musique. Je suis plus venu aux mots par les auteurs de comédies, les humoristes et les écrivains pour enfants, comme Lewis Caroll, qui a écrit Alice au pays des merveilles. J’aime les jeux de mots.

Oui, vous en faites souvent dans vos titres de groupes, d’albums et de chansons ! Je pense notamment à Soft Machine/Matching Mole, The End of an Ear, Shleep, Cuckooland, Comicopera…

Absolument, j’y prends un malin plaisir. La poésie, je ne m’y suis mis que récemment. Alfie a beaucoup de livres de poésie. En lire m’a ouvert à un tout un éventail de mots dont j’ai pu nourrir mes chansons. Récemment, on regardait des émissions sur des poètes avec Aflie, et hier soir celle qu’on regardait était consacrée à Stevie Smith et elle m’a fait réaliser que l’avantage que la poésie a sur les autres arts c’est qu’elle offre un degré maximal d’intimité avec l’auteur, et cela sans aucune interaction, sans contrepartie néfaste. Le lecteur reçoit directement ce que la personne a écrit. Là quelque se passe avec la poésie…

Qui n’a pas lieu avec la musique ?

Si, c’est assez proche de la musique finalement. En fait la musique et la poésie ont grandi ensemble. Elles sont absolument parties du même point et sans doute qu’à la base la plupart des poèmes étaient chantés. Elles ont donc grandi ensemble. Mais le truc avec la musique c’est que c’est un acte inévitablement plus social. Si tu joues un son dans une pièce, tout le monde va l’entendre mais si tu écris un mot sur un bout de papier il restera silencieux. Avec la poésie il y a donc la possibilité d’une solitude et il me semble qu’à ce niveau-là la poésie propose quelque chose d’inégalable, quelque chose qui va chercher loin, qui va vraiment chercher quelque chose en toi. Il y a des formes d’art qui combinent la présence physique, la musique et les mots, l’opéra par exemple, et ça fonctionne. Mais chaque forme d’art est différente, avec ses propres atouts, et je pense que la poésie est par exemple quelque chose de totalement différent de la prose. Et de la même manière, même si ces formes d’art sont liées, écrire des chansons n’est pas la même chose qu’écrire des poèmes.

J’ai appris qu’en 1962, à 17 ans, vous êtes parti à Majorque pour rencontrer le poète Robert Graves dont vous parliez tout à l’heure. Pourquoi ?

Je pense que je l’ai rencontré pour la première fois à la fin des années 50. Il avait tout simplement été un ami de ma mère dans les années 30, avant la Deuxième Guerre mondiale. Ma mère était journaliste, elle avait gagné assez d’argent et elle étais alors partie vivre à Majorque. Elle écrivait des articles sur la vie là-bas, qui était très différente de celle qu’elle est devenue car c’était avant que Majorque devienne une destination touristique. Elle envoyait les articles en Angleterre et il la payait un peu pour pouvoir les publier. Ça la faisait vivre. Mon père, qui n’était pas encore mon père, vivait aussi à Majorque, avec une autre femme, sa première femme. Ma mère et mon père n’étaient donc pas encore ensemble, ce n’est que plus tard qu’ils se marieront à Majorque. Mary, la première femme de mon père, est devenu la secrétaire de Robert et mon père et lui sont devenus amis à la fin des années 30, jusqu’à ce que la Deuxième Guerre mondiale les sépare. Mon père est alors revenu en Angleterre et s’est engagé comme soldat. Mais ils sont restés amis et je pense qu’on m’a appelé Robert en souvenir de Robert Graves. Je n’en suis pas sûr mais je crois que c’est comme ça que ma mère a eu l’idée de ce nom. Et quand je suis devenu ado et que j’ai voulu quitter la maison et partir vadrouiller ma mère a écrit à Robert pour lui demander s’il pouvait m’accueillir là où il vivait. Il a dit oui et il m’a trouvé une petite cabane de pêcheur, près de la mer, juste une chambre. Le pêcheur habitait toujours dedans. J’allais parfois prendre mes repas chez Robert. A l’époque, je savais peu de choses sur lui et je savais peu de choses en littérature, mais ça ne le dérangeait pas, il m’en était plutôt reconnaissant, il n’aimait pas vraiment que les gens lui parle de ses écrits. Et, heureusement pour moi, c’était un gros fan de jazz. Il en savait plus que quiconque sur plein de sujets, mais il préférait parler d’autre chose. On était à la fin des années 50, au début des années 60, il avait un grand savoir sur l’art, la religion et les mythes des autres cultures, il a même écrit un bon livre sur les mythes du monde. Il a aussi écrit un livre extraordinaire intitulé King Jesus, un récit très savant en écho à la vie de Jésus et qui est totalement différent de celui qui a été écrit et diffusé. Il parlait grec, il savait lire les vieux textes, mais sa version de la vie de Jésus était si différente de la version officielle que ça a beaucoup marqué les gens et qu’ils le pensaient devenu fou. Quoiqu’il en soit, c’était un grand homme. Par exemple, il pouvait retracer l’histoire de l’Europe en se focalisant sur la manière dont, à l’Est, les trois religions – judaïsme, christianisme et islamisme – ont crée un grand Dieu masculin, la Chose, précisant qu’avant ça les religions méditerranéennes étaient plus féminines. Il a écrit un livre intitulé The White Godess où il dit qu’une des premières choses que ces trois religions masculines ont fait, ça a été en quelque sorte de rabaisser les femmes, de les diaboliser et de les criminaliser, de les traiter de sorcières. Et il disait qu’avec la façon dont nous regardons les femmes c’était très étonnant qu’un tel Dieu survive, et que s’il avait pu survivre c’était dans la manière dont les catholiques regardent la vierge Marie. Il a dit que ce regard porté sur Marie était une sorte d’astuce pour vouer un culte secret à une Déesse, donc de louer un Dieu redevenu féminin. Il m’a marqué. Je devais avoir 15-16 ans. Parler de tout ça et entendre ce genre de choses m’a ouvert l’esprit. En ce sens il a donc été très important pour moi. Même si j’ignorais tout de ses poèmes (rires) !

Une dernière question : nous évoquions vos titres d’albums. Pourquoi avoir appelé Rock Bottom Rock Bottom ?

Je n’en ai aucune idée ! Je crois que les gens y voient une portée bien plus symbolique que celle que j’ai pu vouloir y mettre. Par exemple Alfie a écrit une chanson intitulée « Cuckoo Madame » (parue en 2003 sur l’album Cuckooland – nda) et des auditeurs pensent que ça symbolise quelque chose de mystérieux alors que « Cuckoo Madame » parle juste d’une femelle coucou. De la même manière, si je me souviens bien, Rock Bottom vient juste du fait qu’à l’époque on regardait de très vieux livres de sciences naturelles et contrairement aux autres livres de sciences de l’époque, ceux de sciences naturelles sont souvent mieux que ceux d’aujourd’hui, ce qui s’explique principalement par le fait qu’à l’époque, au début de la révolution industrielle, la nature avait plus de place dans le monde. Il y avait plus d’oiseaux, d’arbres et de plantes dans la vie des gens. Bref on avait donc acheté ce genre de vieux livres dont la plupart dataient même d’avant l’invention de la photographie. Ils comportaient donc de beaux dessins. Il y en avait par exemple de très très beaux pour décrire la vie sous-marine. Alfie et moi nous sommes pris de passion pour ces dessins et on s’est mis en quête de vieux parlant de la vie sous-marine et de gens découvrant ces animaux qui vivent vraiment tout au fond. Parce qu’il y a toute une vie qui se meut au fond des océans. En un sens, pour nous c’est plus étrange que la vie extraterrestre car là on est sûr qu’il y a toute une zone où d’étranges êtres témoignent d’une autre façon de vivre qui a lieu ici, sur la même planète. Et en plus, ils peuplent la majeure partie de notre planète ! Je suis très intéressé par les animaux qu’on connaît, ceux qui vivent en surface, les poissons, etc. Mais dans les profondeurs ce ne sont même plus des poissons, c’est autre chose. Aujourd’hui on en sait plus sur ces êtres, on en a de fantastiques photographies. Mais ce n’est pas possible pour les humains de descendre à ses profondeurs, la pression est trop forte.

On doit donc se contenter de ces photos et imaginer…

Exactement. On était donc captivé par ça et quand tu regardes la pochette d’origine de Rock Bottom tu vois qu’elle a été inspirée par ces fantastiques dessins qu’on avait trouvés dans ces vieux livres de sciences naturelles. D’ailleurs, si je me souviens bien, Alfie n’a pas imaginé les animaux qu’elle a dessinés, elle les a vraiment dessinés tels qu’ils étaient représentés dans ces livres. Voilà d’où vient le titre de l’album, Rock Bottom. Les gens parlent souvent de voyage dans l’espace, de voyage dans le temps, de tous ces trucs de science fiction mais là, au fond des océans, nous avons ces créatures sur notre propre planète, nous partageons le même espace mais c’est un monde totalement différent de créatures totalement différentes, à la fois de nous et des animaux que nous connaissons. J’ai trouvé que c’était assez magique, ça m’a rappelé ces autres mondes qu’on a parfois en tête quand on fait de la musique, qu’on créé… D’ailleurs, si les premiers hommes viennent d’Afrique, il faut bien avoir à l’esprit que toute vie vient des océans. Nous sommes des créatures d’eau qui essaient de survivre sur terre. C’est une évidence mais dans mon imaginaire nous avons donc quelque part hérité de la mémoire ancestrale d’avoir été des animaux marins. Mais ça peut tout aussi bien être lié au fait qu’on a passé les neuf premiers mois de notre vie dans une poche d’eau dans le ventre de notre mère. Ça expliquerait notre lien privilégié avec l’eau. Notre environnement premier d’être vivant est de l’eau chaude et ce n’est qu’au bout de neuf mois qu’on débarque sur terre. Par là, chacun vit donc une sorte de version accélérée de l’histoire de l’évolution du vivant. Enfin, je dis ça, ce ne sont que mes petites théories hein !

Sylvain Fesson

>> L'interview sur le site de Parlhot.com

|

| |

|

|

|

| |

|

|

|

|